メタフィクショナルな時空に瞳が紛れるひととき

遠い昔の話。

リュミエール兄弟の映画、『ラ・シオタ駅への列車の到着』で

実物大の蒸気機関車が駅のホームに入ってくる試写をみて

観客が悲鳴をあげて逃げ出したという有名な逸話を思い起こしてみよう。

文明の始まりにおける人間の心理の側面を想像すると、

ほほえましいというか、そりゃみたことないんだからそうなるよな、

と考えるのは当たり前かな、と思うわけである。

それならだれがこの時勢において、

電車の座席に腰掛けた乗客たちのほとんどが

スマホなるものに夢中な光景を想像し得ただろう?

冷静にみるととんでもない光景であるにも関わらず、だれもがそんな疑いをつゆとも思わない時代に生きているのだ。

知らないことが目の前で当たり前のように認識されるには、時間がかかる。

コペルニクスが現れるまでは、地球の周りの惑星が

勝手に回っているのだと信じられてきた。

言うなれば、「地動説」が敷衍するにはそれなりの月日を要したわけで、

歴史などひもとくまでもなく、常にそういうが人類史上繰り返されてきたのである。

さて、ここでは映画の話を続けよう。

映画なんて所詮映画であって、非現実的な作り物、フィクションなんだからね、

そう思うわけだが、映画を見て涙したり、興奮したり

ときに顔をゆがめたり、ぞっとしたと感情を揺すぶられるというのは

その瞬間は、少なくとも映画という虚構のなかに没入してしまって

すくなくとも、いっときは現実を忘れてしまうからに他ならない。

いみじくもその映画の観客としての役割を立派に果たしているわけだ。

動く列車の映像をみて、逃げ出した人間と違いはないのである。

それだけ、動く映像には力があり、それがリアルであればあるほどに

人は現実と動く絵を錯覚してしまうものなのだ。

とはいえ、夢や妄想と違って、映画というものには必ず実態があり、

裏では多くの人間や組織が関わり、時間の集積と各々の熱量が加味され

その疑似空間ができあがっているわけである。

わざわざ、そんなことを口にする必要などないのだが、

映画は産業であり、エンターテイメントとして君臨している。

その事実を書いたまでである。

そんな映画のなかで、どこまでが演技で、どこまでが素なのか、

という瞬間に出会うような場合、実に頭が混乱してくる、

という経験は、だれでも一度や二度、

いや、いくらでもあることだと思う。

むろん、それは半ば映画としての成功を意味している。

たとえば、ドキュメンタリー映画などは

実際にインタビューなり、通常の演技、ストーリーとは違った方法論で

より日常に近い風景が自然な形で映し出されると

あたかもリアルな現実だと納得してしまいそうになることもあるだろう。

とはいえ、それがどこまでリアルなものかどうかは

だれにも証明できないものさえある。

要するに限りなく現実に近い、なんらかのフィクション性が生まれる、ということだ。

人はカメラを向けられたとたんに演技をする、といわれるが、

ドキュメンタリーとフィクションを別ものだと考える事自体が

本来、野暮だと知らねばならない。

つまりは、映像とは、所詮人間の作り出した物理的な幻影にすぎない。

そんなことをいってしまえば元も子もない。

難しいことはぬきにしよう。

映画においては、その境界線をわざと曖昧にみせる作りの映画がジャンルとしてもある。

いうなれば、メタフィクション映画である。

モキュメンタリー、フェイクドキュメンタリーともいわれるものもあり、

いずれにせよ、映画=作り物ということを前提に、見ている側に対して

あえてそこを強調したり、意識させたりしながら

より刺激的な映画手法でもある。

作り手側の意識によって、

映画の志向性は決まるのであって、

何も手法によって左右されるわけではないのだということはいっておきたい。

映画をみていて、時にその演技が鼻につく場合、過剰なる演出があると興ざめするが、

それに対するアンチテーゼ、というだけの話ではない。

なぜ、映画を撮るのか? 作るのか?

そこに俳優を使い、どう演技をさせるのか?

すべてが露わになるのが映画芸術の怖さである。

そうした意識に敏感であれば当然疑問がでてくるだろう。

そのあたりの始まりはゴダールを初めとするヌーヴェルヴァーグや

ダイレクトシネマと呼ばれるような、インディペンデント映画を撮り続けた

カサヴェテスなどを引き合いに出すまでもない。

ここでは、単にそうしたスタイルをとりつつも、

映画としての問題提起を感じるような、そんな映画をとりあげてみたい。

ドキュメンタリーであれ、フィクションであれ、

真に面白い作品は、そうした見る側の意識を絶えず挑発してくる作品なのだ。

Steve Reich – it’s gonna rain

スティーヴ・ライヒによる1965年の作品『It’s gonna rain』では、サンフランシスコの街頭における黒人牧師の説教する声が録音されたテープを用いて、一部の言葉を切り取って反復させ、その位相のずれによる実に現代音楽的なアプローチがほどこされたミニマル・ミュージックが展開されてゆく。一部は「It’s gonna rain」の比較的わかりやすい繰り返しだが、二部はもう少し複雑で長いフレーズ「Knocking upon the door, let’s showing up, Alleluia, God, I didn’t see you」が繰り返されることで、音楽的なダイナミズムへと発展してゆく。複数のテープによって、速度を変えることで、ユニゾンする部分に、はたしてあなたはどこまで音楽性を感じ取ることができるだろうか?

かさなる声はすでに、声や説教から逸脱した、ある種のノイズに満ちた音響となって押し寄せてくる。これがピアノだったり、木琴だったりと、のちにライヒは音楽的に進化してミニマルミュージックを完成域へと押し上げてゆくわけだが、この初期の実験性の刺激こそがライヒのミニマル・ミュージックの本質であり、ある種のメターミュージックとしてたまらなくスリリングなものに聞こえてくる。要するに、それはどんな音声でも音楽になり得るという魔法だからだ。

特集:本当か嘘かの境界を彷徨う、胡乱なる映画たち

- 演じる愚者は我にあり・・・ラース・フォン・トリアー『イデオッツ』をめぐって

- なんだかんだワンダ・・・バーバラ・ローデン『ワンダ』をめぐって

- 勢いを止めるな。ここから映画の未来を考えてみよう・・・上田慎一郎『カメラを止めるな』をめぐって

- 男と女たち、それからどうした?・・・ホン・サンス『それから』をめぐって

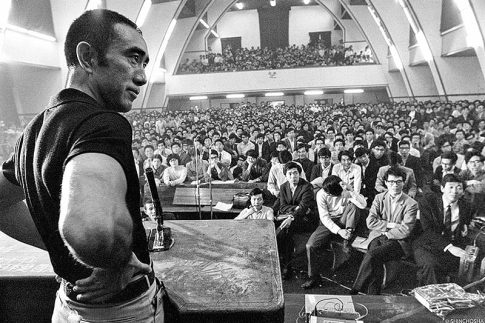

- ねずみとうさぎの化かし合い・・・今村昌平『人間蒸発』をめぐって

- 虚構の快楽小噺を一席・・・アラン・ロブ=グリエ『ヨーロッパ横断特急』をめぐって

- マギーとイルマのいる映画・・・オリヴィエ・アサイヤス『イルマ・ヴェップ』をめぐって

- どっちつかずもハッピーエンド・・・アッバス・キアロスタミ『そして人生は続く』をめぐって

- 煙に巻くか味わうか、愛煙家たちによる噛み合わなさをめぐる11の苦いユーモヤ集。・・・ジム・ジャームッシュ『コーヒー&シガレット』をめぐって

- 知らぬ存ぜぬじゃあとの祭りだ、さあ共に見よう!・・・フェディリコ・フェリーニ『8½』をめぐって

コメントを残す