シュルレアリスム。男性名詞。心の純粋な自動現象 (オートマティスム) であり、それにもとづいて口述、記述、その他あらゆる方法を用いつつ、思考の実際上の働きを表現しようとくわだてる。理性によって行使されるどんな統制もなく、美学上ないし道徳上のどんな気づかいからもはなれた思考の書きとり。

「シュルレアリスム宣言・溶ける魚 (アンドレ・ブルトン著、巌谷國士訳、岩波文庫)」

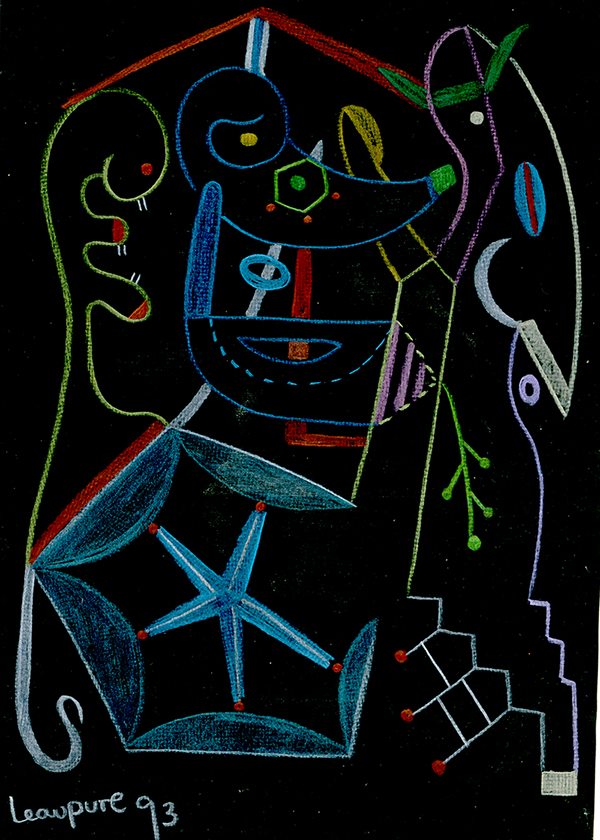

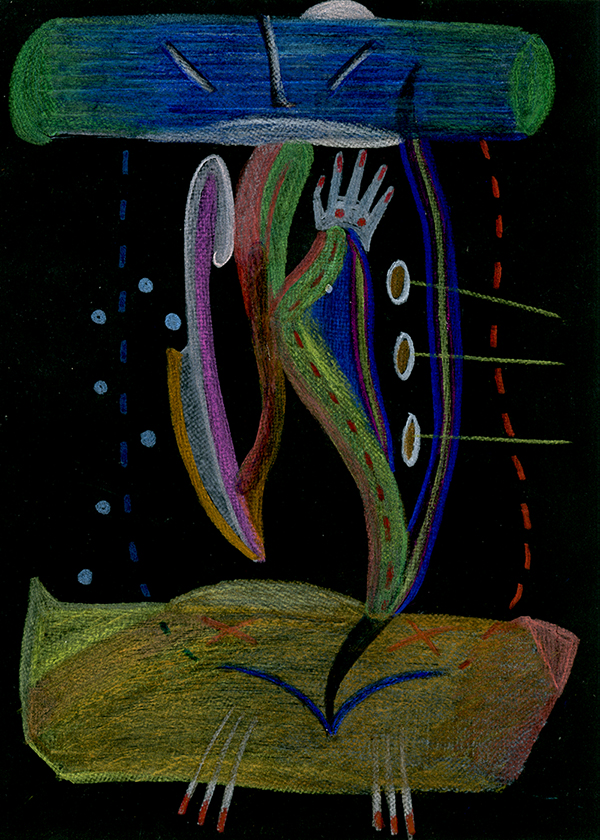

シウルギャラリー

ハーフトーンベース

黒ベタベース

本質からずれたところに、あえてそこを強いる絵

一風変わった物事や事象に対して、人はしばしばそれってシュールだわぁなどという。その由来であるシュルレアリスムそのものは、美術を中心として知られたひとつの芸術運動であり、形態だということぐらいなら、ある程度行き渡っているとおりである。元はと言えば、二十世紀初頭、ピカソ、コクトー、サティーら、当時の先鋭的アーティスト達が集まって繰り広げられた、最初の総合芸術スペクタクルであるバレエ「パラード」に対し、詩人アポリネールが「新しい純粋な表現」として放った造語なのだ。のちにアンドレ・ブルトン先生が、独自に解釈し、思想化して『シュルレアリスム宣言」などと大義を銘打った歴史がある。そのシュルレアリスムそのものからは随分影響を受けてきたし、今なお好きなものがいろいろとある。

反面、中には何か近寄りがたいようなものもあったりする。シュールだからと十把一絡げにするには無理があるし、その多様性のなかに、好き嫌いは当然ある。そもそも定義じたい難しいものがシュルレアリスムそのものだったりするからややこしい。

ここに掲げる絵は、確かにシュール的側面を持っているし、まずもってオートマティスムの洗練を浴びており、ほぼ自動手記に乗じて現れた脳内イメージの具現化でもある。シュルレアリスムの影響を真っ向から否定はしないのだが、そんな意識をもって描いたわけではないといっておく。なので、これをどう解釈してよいものか、後付けでいろいろ考えられるが、実のところ当人すらわからないのである。

このサイトでの位置づけは、先に掲げたシャーペンの一筆書きデッサン『AFTERNOON OPIUM』シリーズのカラー版である。同じように、こちらは色鉛筆をとって、一気に描き上げた衝動的な線に、色彩を施していることもあって、随分印象は異なって見えるかもしれないが、コンセプトや動機ほぼ同じものである。ある意味、昼か夜か、その程度の違いである。ただ、色があるなしだけでみえる世界が随分変わるという事実は間違いない。そして何より、今冷静に見渡せば、確かにシュールな絵に仕上がっている気もする。だからといって、これはシュルレアリスムの絵ですよね? と言われると面食らってしまうだけである。

ミロやクレー、カンディンスキー、そのほかゾンネンシュターンでもデビュッフェでもいいのが、直接的影響下のもとに、彼らのだれかのスタイルを念頭に真似して描いたわけではない。同じようなベクトルを嗅ぎ取ってもらえるのは、先人たちへの敬意からも光栄なことではある。かと言って全く比肩しうるものでもない。いつものごとく、ジャンル付や定義付にはとんと興味の薄いところで作品を生み出してきたことは強調したいが、と言って、どう捉えるかは鑑賞者の自由であり、こちらの管理するところではない。

そんなイラストを掲げておいて、アンチテーゼのように「シウルレアリスム」と名付けてみた。そう、あえて賞者側に何かを“強いる”のだとすれば、この絵を特定のイメージを持ってみないでほしいということだけである。無論、文字通りの押し付けではなく、ひとつの遊びとして、一つの前提として、シュルレアリスム以外の、何か新たなイメージを想起してみていただければ幸いである。一枚一枚の絵に、自分でさえも積極的に意味を見出せないが、他者によって指摘された視点が、なるほどそうかもしれないと感じうる瞬間は興味深い。勝手にイメージしろと言って、返えされた反応に、ムキになって反論するまでもない。それが唯一のルールである。それでも、やっぱりこれってシュールですよね、シュルレアリスムの影響下にあるのは間違いないですね、などと言われてしまうと、やはり面食らってしまう、というのが、正直な気持ちである。

ただし、そう言うイメージしか与えられないのだとしたら、それはそれでいっこうに構わないと開き直るだろう。その意味では、何かを強いる絵と言う、ちょっとばかし意地悪な縛りをここに付与しておくことで、一枚の絵がまた別の意味を放つ可能性につながるかもしれない。しかし、これはいったいなんの抵抗だろうか? そこには遊び心はあっても、絵の本質ではないことだけは明確なのである。絵はあくまで絵にすぎす、そこに見えるものが全てである。勝手に「シウルレアリスム」と名打ったからとて、純粋に絵が勝手にコンセプチュアルアートにでも変化するわけなどないのだ。

描きなぐりの詩

描くことを抑えきれない

衝動のなかに生まれた泥のようなオレ

鉛筆を握りしめ、紙を求める

神を求めるがごとく。

そして眠るだけ。

まどろむだけ。

思いは絶えず衝突する。

思い出せない夢のようなものを

蓄積していく思念のクズ。

意味を離れ、目的さえなく、行き場もない。

紙と鉛筆の格闘は、美しくもなく、無防備で、あさはかだ。

心に広がる時間の自由さよ

子供達がいて、だれもが銃をとる。

撃て、という声に抗って

オレはひたすら絵を描くことしかできない。

オレは死なない。

絵を描くという行為が死を忘れさせる。

自由とはそういうもの。

絵とはそういうもの。

描きつづけることしかできない。

神がやってきて、その光景にサインを求める。

自由の階段を登りつめた

衝動の天使たちにまぎれたオレ。

紙と鉛筆を握りしめ

どこまでも高く

どこまでも遠く

この空をオレの絵で埋め尽くしたい

意味のない行為で

意味を持たない行為で

オレは絵に解き放たれた子供だ

この乾きをないものにしないでくれ

この快楽に死す

この儀式にサインする

永遠の向こう側に

時は止まる