言葉、されど言葉 ★ Words, however, are words

イタリアミラノにあるM.A.D.Sデジタルアートギャラリーにて行われた国際現代展『ARTOXIC』に、デジタル作品を3点出展した。個展ではないが、多くの人の目に触れる機会がある展覧会であること、因習に固められた従来のギャラリーではなく、展示方法も、作品納入においても、その未来的プロセスを導入した展覧会であることなどに食指が動いた。M.A.D.Sデジタルアート ギャラリーは、まさにアートの可能性に多角的にスポットライトを当てる面白いギャラリーだと思う。今後、このような形態は確実に増えてゆくだろう。

美術界、アート界とは付き合いのないような無名のアーティストに、日の目が浴びるようなシステムは、これまでほとんどなかったように思う。所詮、美術という名のビジネスが根底にあるのは、何も驚くことではない。とはいえ、インターネットの普及、SNSが主流になった今、表現の可能性は多様化され、敷居はとても低くなった。喜ばしいことである反面、そこからの識別は、相当見るものの感性が問われることにもなる。従来の権威や経歴など、全く当てにならない玉石混交の可能性を前に、キュレーションの力にかかっていると言っても差し支えない。そんな網に偶然ひかかって、工程のシンプルさもあって、参加したものの、送られてきたものは画像および映像だけであり、実感を得るには少し乏しい体験ではある。現地で実際に、この目でみ、触れるような体験があれば、その感慨は増したに違いない。

そんな未来的かつ、実感なき展示会において、唯一実感できたのは、このキュレーションに携わった、リサ・ギャレッティ氏による批評である。かねがね、言葉というものへの可能性を探ってきた人間からして、それはビジュアルイメージよりも信用できるものであった。何より、その言葉は肉体を持ち、私の作品にとっては、まさに、命を吹き込まれた瞬間でもあった。

ARTOXIC 16th ~21th MARCH2023 M.A.D.Sデジタルアートギャラリー

レヴュー :Art Curator Lisa Galletti’s Words

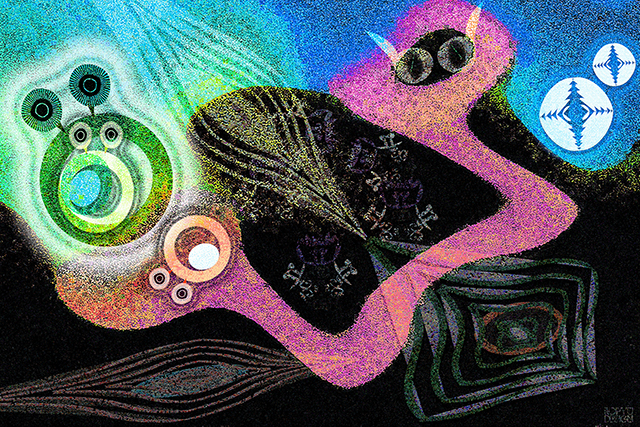

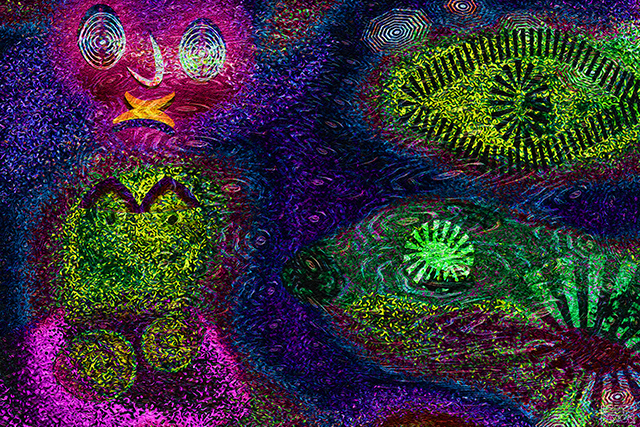

人の一生は、「楔から墓場へ」という不可解なものである。人はしばしば、自分なりに、この流れに目標、あるいはヴィクトール・フランクルが言うように意味を与える必要性を感じる。それは、人生の軌跡であり、私たちが未来と呼ぶものに向かって、私たちを否応なく前進させるものである。そして、私たちは、全人類と共有する、より一般的な過去に組み込まれた個人としての過去、私たちが思い出を大切にする、歴史と呼べるもの、すなわち、かつてあったが今はないものから、そうしている。そして、過去は過ぎ去り、もう二度と戻ってこないのだから、手放すという概念こそが、私たちを未来へと向かわせ、これから起こることに興味を抱かせるのです。ロピユは、芸術の創造を志し、限界や美意識を設定しない。単なる美的要素としての芸術の価値を捨て、何世紀にもわたって創造と芸術のプロセスをあまりにも固定化してきたアカデミックな規範や法則を意図的に無視し、周囲の世界を単に模倣して映像化するのではなく、ゆっくりと作品を制作し構築するという意図に成功したのです。この意味でのミメーシスは、作品が創造されると同時に変化していくので、存在しないのです。意図もなく、心に響く最終的なイメージもなく、むしろ自然なジェスチャーと電光石火の意図が、ゆっくりと、少しずつ、芸術作品を創り上げていく。判断はなく、歴史的なルールもない。あるのは、ロピユが練習の最後に、自分の作ったものが芸術と言えるかどうかを選択する瞬間に行う直観と自己批判です。作品の運命や、対象が芸術作品という金字塔を打ち立てるかどうかは、このように彼の自由意志によって決まるのであって、決してアプリオリなものではない。ロピユは未来を創造し、期待も不安もなく、自分の好きなように形作り、変えていく。その結果、極めて自由な表現の匂いがする作品が生まれ、影響されたもの、スタイル、メディウムの実験や混合が有利に働き、快く利用されるのです。午後のオピウム」シリーズに属する「ShockCorridor」には、この作家の典型的な実験路線がおぼろげながら垣間見える。この作品では、伝統的なドローイングとデジタルメディアによる加工が一体となり、まったく前例のない結果を生み出している。デジタル技術によって、リアルが解体され、再構築され、新たな正統性が吹き込まれる。その結果、ドローイングやスピードだけでは実現できない、新たな意味と深みを持った作品が生まれるのです。デジタルメディアは、以前にスケッチしたストロークをゆっくりと慎重に再検討することで、実際のドローイングを検証するためのツールなのです。現実のスピードからデジタルの遅さへ。この言葉は、私たちの日常生活からするとほとんど「時代遅れ」に聞こえますが、Lopyuの作品では、未来を見据えて、前例のない実験的な創造を続けることができるのです。

(原文)Man’s life is nothing if not an inexorable “going from the wedge to the grave,” Man often feels, and in his own way, the need to give a goal, or if you will, as Viktor Frankl would say, a meaning, to this flow of his. It is a trajectory, that of life, that pushes us inexorably forward, toward what we call the future: something we can only imagine because it is not yet there. And we do so coming from a past, ours as individuals embedded in a more general one that we share with all of humanity, of which we cherish memories and which we can call history: something that was but is no longer. And it is precisely this concept of letting go of the things of the past because they have now passed and will never return, that makes us move toward the future, curious about what is to come. Lopyu, setting out to create art, sets no limits and no aesthetic intention. Leaving aside the value of art as a mere aesthetic element, deliberately ignoring the academic canons and laws that, over the centuries, have all too much immobilized the creative and artistic process, the artist succeeds in his intention to slowly produce and construct a work rather than simply imitate the world around him and transport it into images. Mimesis in this sense does not exist as the work is created and changes at the same time as it is created. There is no intention, no final image that resonates in the mind but rather a natural gesture followed by lightning-fast intentions that slowly, bit by bit go into creating the artistic product. There is no judgment, no written, historical rule. There is intuition and self-criticism that Lopyu exercises at the end of the exercise, at the moment when he has to choose whether, what he has produced, could be considered art or not. The fate of the work and the elevation of the object to the golden status of the work of art is thus decided by his free will and never a priori. Lopyu creates the future and shapes and modifies it without expectation or anxiety to his liking. What comes out are works that smell of extreme freedom of expression where experimentation and mixing of influences, styles, and mediums is advantaged and pleasantly exploited. In “ShockCorridor,” belonging to the series called “Afternoon Opium,” we can dimly glimpse the artist’s typical experimental streak. In this case, traditional drawing and processing through the digital medium come together creating a totally unprecedented result. The real then is deconstructed, reconstructed, and infused with new legitimacy through the use of digital technology. What emerges is a work that acquires a new meaning and depth otherwise impossible to achieve by drawing and speed of execution alone. The digital medium then is a tool for examining the real drawing by implementing a slow and careful reexamination of the previously sketched stroke. From the speed of the real to the slowness of the digital, a phrase that sounds almost “out-of-time” with respect to our everyday life but which in Lopyu’swork allows for the continuous creation of unprecedented experimentation, with an eye toward the future.