無意識に巣食う心のジャンクを浄化するアート

BoxGarden therapy(箱庭療法)

自然界では、死はたえず何らかの再生へと循環する。つまり、新たな生命を呼び込むためのプロセスに他ならない。が、どうだろう、この社会ではモノたちの過剰生産の行きつく先はゴミという、この自然において、なんら有益なものをもたらしはしない異物として残される。至る場所で、日々日課のように廃棄され続ける廃棄物たちよ、君たちの本当のことばが聴きたいのだ。

いったいこの内なる声の主はだれなのだ?

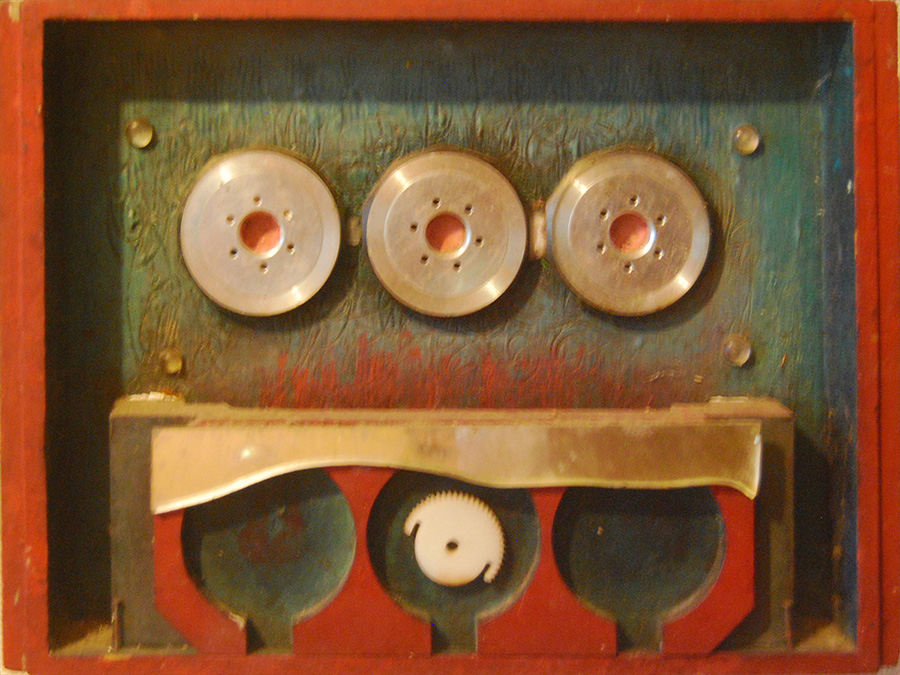

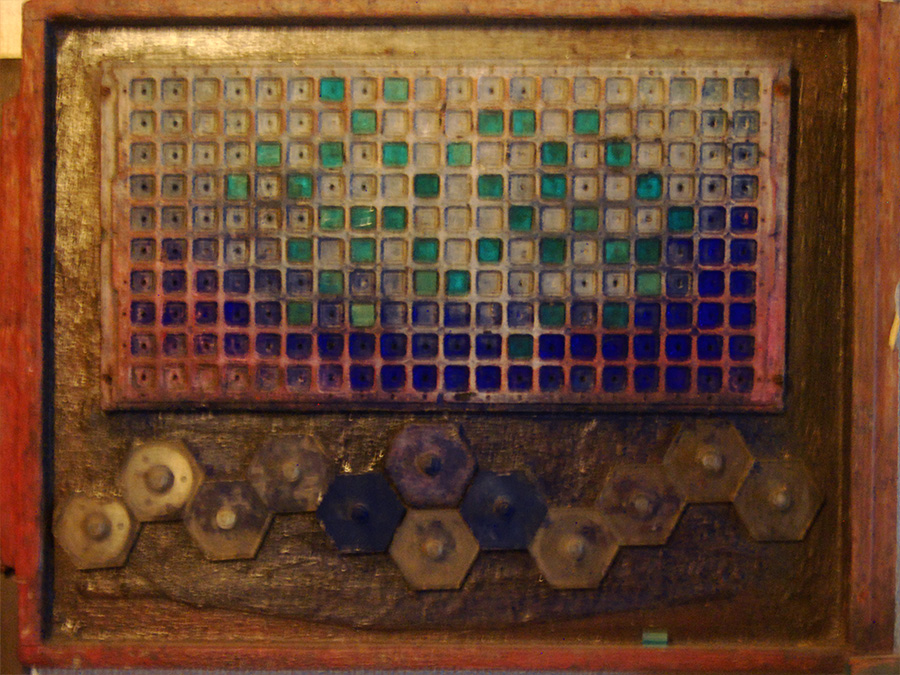

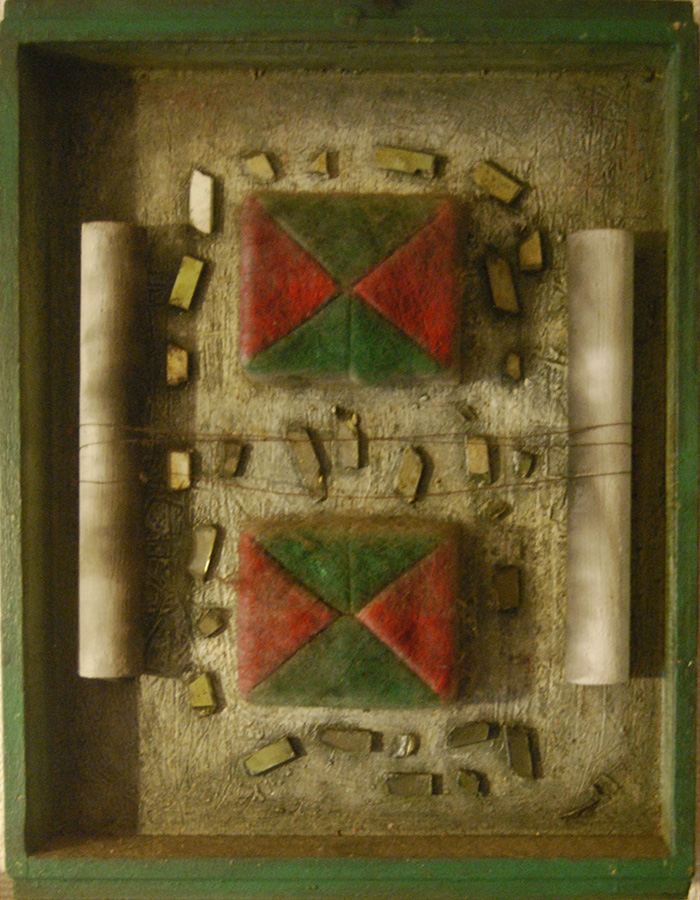

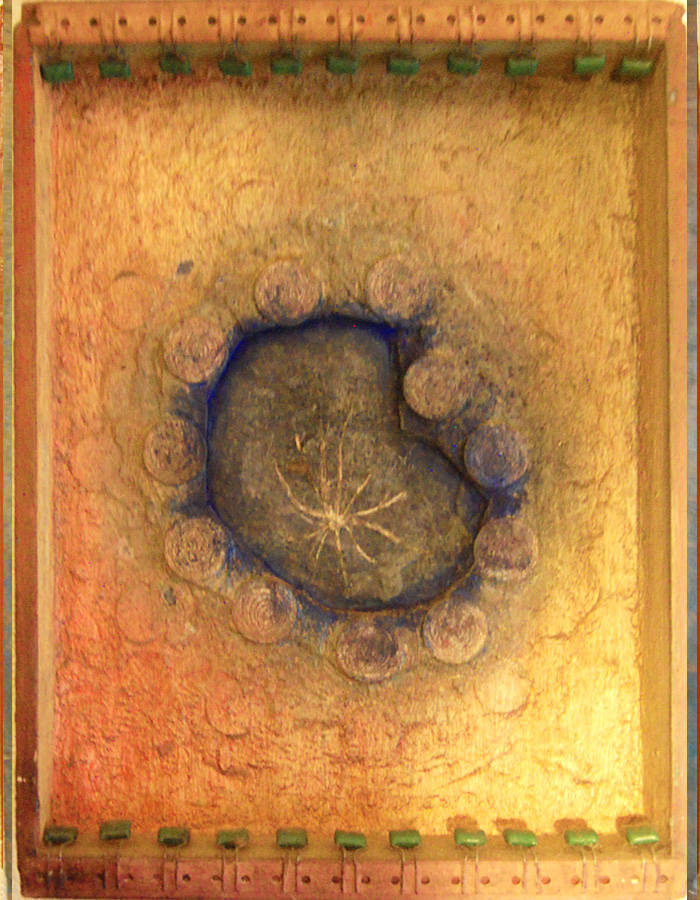

機械のパーツ、用を足した品々、包装品、自然に風化した金属や木々、昆虫の死骸。

確かに、これだけでは意味、用途を成しはしないかもしれない。それゆえに廃棄される運命を余儀なくされるのだろう。が、こんなにもオブジェ性に充ちたジャンクたちが、廃棄さるるがままになっていていいわけがない。そう思うに十分な色、形、質感がこのわたしを呼び止める。

おお、君、きみぢゃないか? こんなところで何を?

そこで、おや、君こそ、なんでまた? とはアイコンタクトでなされる内なる対話だが、

状況がわからぬほどの野暮でもないから、

いやあ、君のこと探していたんだ、君のおかげで、なにかこう、わからないけれど、とってもワクワクしてきたんだよ。

などといってしまうのである。かような出会いは、ほとんど運命的とさえ思えるのだが、一度目があえば、あたかも百舌が餌を枝に刺すがごとく、片っ端からそれを収集しはじめるのである。習性と言っていいだろう。捨てておく人の気がしれぬのだ。

次には、それを文字どおり、オブジェとして再構築しはじめるのだが、コレが実に楽しい作業だ。まずは木箱にそれを置いてみる。すなわち配置することでそれがデザイン化されてゆく。モノは記号となり意味を発し始める。これを繰り返し、彩色を施しコラージュしてゆく。みるみる内に表情が変わる。新しいモノたちの起床となる。そう、出発だ。

そうして出来上がったシリーズがこれである。

人が通常決して手にすることのない機械パーツから、なんでもないものとして触れている日常の品々、これら異質なものとものとが木箱のなか構成されてゆく。すなわち日常の砕片は世界の再編というわけである。

美術史を辿れば、クルト・シュヴィッタースやジョゼフ・コーネルに代表される、コラージュやアッセンブラージュと称されるこれら一連の作品は、精神の浄化作用をもたらす手作業をもって完成を夢見る。まさに美術品以前の未熟児として産声をあげる。が、どうだろう。所詮一度は用無しの烙印を押されてしまったものたちである。ひとたび完成された作品であれ、風化を余儀なくされる材質であれば、形は流動的運命をたどることになる。

彼らはそんなことには歯牙にもかけず、ただじっとたたずんでいる。喜びも悲しみもない。ただ現実を生きるのである。

いうなれば、一度死んだもの復活…なるほど、もののいいようだ。

結果、また別のフォルム、色彩へと変遷してゆく。その変遷のドラマが心を打つ。そう、美を超越せんとする意思を喚起する瞬間の美しさを見届けたいのだ。

不思議なことに、あとから、そのときどきの関わったであろう心象が現れてくるのだ。その意味では、一連の工程によって、自らの精神バランスをも再構築しているのかもしれない。「もののこころ」などとよく言うが、創ることはそうした事物との対話、ひいては自己の中に潜伏する他者の認識(ものごころ)にほかならない。だとすれば、一連のワークが、どこか「箱庭療法」とよばれるセラピーのようなもの、だと理解していただけるであろうか。

PS:セミの亡骸で作った作品をみて、気分を害した人が周りにいる。いわゆる昆虫嫌いと言うわけだが、同時にグロテスクだという。その意見は間違ってもいないし、また正しい訳でもない。いわば、その人の感情だ。セミは夏の風物詩であり、盛夏の最中でも、道端にゴロゴロ死体は転がっている。中には車や自転車の下敷きになってリアルグロテスクな様態を晒していることもある。自分がセミ好きだったこともあり、また、どうせ土に帰るのだからとそうした亡骸を持ち帰って、ある時、作品に仕立てただけのことである。顔のモティーフにセミ自体を使ったが、わざわざそのために殺した訳でもない。だから、当然ながら、なんの呵責もないし、むしろ、自分では面白いものができたと思っている。が、他人はそうではない。そうしたリアクションがあって、初めて自分の行為が何を意味するか、考える動機になると言う意味では、作った甲斐があったのである。

ちなみに、それが精神分析までを持ち出して語るほどでもないが、そもそも、よっぽどの害虫でない限り、特別虫を憎むことのない人間にとっては、それがなにがしかの愛おしきものとして、そこに具現化され、ひいては心が満たされるのだが、それが真逆になれば、当然、心乱され、嫌悪になってしまう。全ては表裏一体なのだと知らしめられるにつけ、さもありなんと思う次第である。