ある写真のプンクトゥムとは、その写真のうちにあって、私を突き刺す(ばかりか、私に痣をつけ、私の胸を締め付ける)偶然なのである

ロラン・バルト『明るい部屋』

ネズギャラリー

ファーストステップ

セカンドステップ

失われた他者を求めて

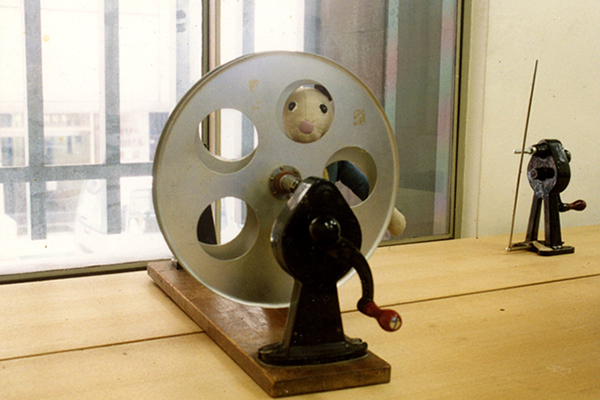

これから、ネズミキャラクターのぬいぐるみのポートレートをこれ見よがしに見せられたところで、人は単に乙女チックな戯れに付き合わされた思いで戸惑うだけかもしれない。いや、心が素直なら、可愛いと思うこともままあるかもしれないし、笑みを禁じ得ず、なんだか面白いねと声をあげる人もあるだろう。また、異様な愛着もしくは執着の類のエネルギーを感じとるのかもしれない。その思いのほどを深く知りたいと思う人が、どれほどいるのかは定かではないが、そうした思いに開かれた写真であることは間違いない。反対に、何か意味があるの? とどのつまりこれが果たしてアートと呼べるのか? とまで投げ返される場合もあるのかもしれない。ただ苦笑するしか芸はないが、ネズ公しかり、放蕩グラファー自身しかり、別段何ら構えることもなく、またそこまで心象を悪くするほどのことでもないから、素直に写真を見て好きに何を感じ取ってもらえればいい。

確かに、他愛もないスナップショットに過ぎないものや、写真として価値のないものもあるだろう。こちらとしては、無関心で冷ややかな視線に応えるほど寛容ではないし、何も感じることのない写真など、ただの像に過ぎないのだから、街で行き交う数多の他者同様、やり過ごすだけのことである。無論ここで、なにかを感じ取るというのは、どこかその人自身の琴線に触れるものがあるからだろう。それを都合よく解釈すれば、被写体を切り取るカメラマン側への関心と言い換えてもいいのだろう。何しろ、ある時からネズ公と私とは一心同体だったのだから。いわんや、その過程こそに重要な意味があり、形としては、他者というものに多かれ少なれ翻弄され、長年にわたって距離を保つことに翻弄されてきたという実感をもつものとしては、ネズ公を介して他者に近づかんとするひとつの形態として認識することで、よりものづくりの本質が見えてきた、というシリーズであることを伝えておきたいと思う。

とはいえ、これは他の創作活動からすれば、どこか異質な形態なのは間違いない。何しろ、一見どの形態よりも親しみやすさというものを提供していると思うからである。大抵は無から創造が始まるのだが、ここではぬいぐるみという、あらかじめ多くの共感を持って受け入れられる土壌を駆り出しているのだ。そこから、写真の被写体へと駆り出して以来、ネズ公自らの存在、および潜在的に投げかける眼差しを通じ、幾たびもの出会いを実現し、ついには瞬間的に共犯関係を結ぶことになるのは、立派にコミュニケーションの道具へと進化してしまったことを意味する。これは最初の動機にはなかったことである。そこで、撮るものと撮られるものとの間に、なんらかの緊張性までを帯びる、つまりは他者性を獲得する、というものにまで行き着いてしまっていることが、写真としての面白さであり、ここでは重要な意味を持つ気がしている。

一枚のなんでもない写真が、撮る側と映し出された側との関係性を映し出してしまうメディアだとするなら、単なる風景のなかでポーズをとって収まっていた被写体が、人間の手に委ねられるという有機的な流動性のなかに生きはじめるとき、それが表現としての新たな可能性を生み出す。こうした発見に繋がる時、表現行為はすでにアーティストの手から離れる瞬間だと認識しなければならない。たとえつまらない風景写真であれ、ネズ公自身がそこに佇み、その風景を侵食し、あるいは舞台化してしまうことで、風景は単なる風景であることをよしとはしない何ものかへと変貌する瞬間を刻印しているのは、返す返すもこの偶然を伴ってこそなのだ。かくして、風景は他者であるところの人物を積極的に巻き込み、ネズ公は、目の前に現れた人間との間に言葉無しに対話を始めることになったのである。これがファーストステップからセカンドステップへの移行というわけである。この先の彼の行く末を、だれも知る由はない。放蕩グラファとしても、そんなことにまで責任はもてないのであるが、いみじくもセカンドステップにおいて、他者性を獲得した観のあるネズ公が、真の他者性を生きはじめる瞬間を、放蕩グラファはカメラを向けることで夢見ているのかもしれない。

あらゆる表現同様、こうした副次的な意味を帯びるには、他者性なるものが必要になってくるだろう。しかし、そこで獲得した他者性が、果たしてネズ公そのものに備わっていたものなのか、放蕩グラファー自身にあったのかはなんとも言えない。コクトーの言葉を借りるなら、「馬遊びをしていて馬になってしまった」だけのことであり、撮ることによって生まれてゆく、そして進化してゆくという摂理を体現したものの、ネズ公自身は何一つ変わらずにこれからも雄弁に沈黙し続けるだけである。ただ時間と場所を刷り込まれた表面には、汚れの勲章だけがその証しとして色濃く刻まれてゆくだけだ。文字通り、汚れモデルとなってしまったぬいぐるみ写真を前に、出来上がった写真作品をその他者がなんと呼ぼうが、どう解釈しようが、実はそれは自体さして重要ではないし、意味もない。ただ、確固とした他者性がそこに見受けられる作品として、自分においては、あらたな可能性を示唆している最初の契機となったのではないかと認識しているに過ぎない。その意味ではネズ公、および、時空を共有してくれた人々に感謝の念しかないのである。

そして人生は続く・・・・この写真シリーズが終わらない旅の旅程として、半永久的に続いていくことをただ願うばかりである。