やっぱり、コレ、凄いんです

さっきこっそりひとりで映画を見たんです。

曽根中生という監督の『ためいき』という作品なんです。

私、こういうの、結構好きなんです。

ちょっと、エッチだけど、ポルノだからしょうがないんです。

でもなんだかとっても面白い。

こういうの、期待していたんです。

ほんとなんです。

私、変態なのかしら?

自分でも、だんだんはまっていくのがわかるんです・・・

かつて、宇能鴻一郎、川上宗薫、泉大八という

中間小説誌を賑わした官能小説家御三家がいて、

その中でも、その女になりきって語るという

独特の文体で人気を博したのが宇能鴻一郎である。

日活ロマンポルノでは、何度も映画化されているのだが

その原作を元に、曽根中生の演出が随所にさえる

OLたちによる官能の戯れを描いた作品である。

女になりきってポルノを告白する、

なんていう発想を、改めて音声として聴かされると

視覚的刺激とは違った、なかなか斬新な感覚なのである。

文学では、太宰治あたりがその分野を得意としている手法だが、

サドやマンディアルグ、アポリネールと言ったフランスの艶笑譚にも

谷崎あるいは永井荷風にせよ、そんな発想はなかったと思う。

でも、女装趣味とは違って、女装文体小説というものに、

なんとなくそそられてしまうというのは、

路地で子猫に出くわすような、不意の気の緩みであり、

男としても、わからないではない感覚なんだと思う。

このジェンダーの曖昧な時代だからこそ、

そのくらい寛容に受け流したっておかしくはない、

と密かに思っているが、いかがなものだろう?

少なくとも、硬派な男が理詰めで書く形状上学的ポルノや

女が女として綴る生理的官能でもない領域のエロティシズムが

ここにはあるように思われる。

とはいえ、いっても東大出の芥川賞作家である性のエキスパートに

あまり無礼なことは書けない。

いや、そればかりか、三文新聞の三文ポルノとはいえ、

わいせつだの、エロだのと言って

何も目くじら立てるほどのことが描かれているいるわけでもなく、

むしろ、それを軽く嗜なんで、にやつくといった

いかにも昭和のサラリーマン的、

いかにも牧歌的感性だというものである。

まさにエロチックノスタルジー、とでもいうべきか、

まあ、それはさておき、本題に入ろう。

曽根中生がこの大衆官能文学ものに挑戦し、

見事にヒットし続編まで作られたのが『ためいき』である。

ちなみに二匹目のドジョウを期待した『続ためいき』は

初動のキレもおもしろみもない駄作である。

そのことは曽根中生自身が語っている。

この初動でのヒロインは立野弓子という新人であるが、

日活ロマンポルノでは、あまり見かけないタイプで

それこそ普通のオフィスにいそうな感じがする女優である。

そのこなれない演技が味なのである。

オープニングの電車の中のシーンで

早くも痴漢行為の餌食になるのだが、

その痴漢が会社の常務役桑山正一である。

会社でも、さらに飛躍した変態性を露見させるこのベテラン俳優は、

自分が知る限り、日活ロマンポルノで見かける時には

決まって、変態チックな役どころばかりがあてがわれている。

実に味があって好きな俳優なのは、

なにより、俗物的なイヤらしさが絶妙な加減で滲み出ているからである。

正義にとっての必要悪同様、ポルノにおいては

強度に変態性をもった男の存在こそが重要なポイントだ。

この人がその典型であるのはいうまでもない。

日活ロマンポルノの常連ではないが、

いわゆる名バイプレーヤーの一人であり、

曽根とは、鈴木清順組の『河内カルメン』あたりからの付き合いで

信頼の高さを伺わせる。

この人が、立野弓子を常務室に呼び出して

繰り広げるワルサがツボなのである。

尿意でもじもじする女子社員を前に、権力を振りかざして、

いきなり花瓶を差し出し、目の前で放尿させるだけでは満足できず

次にとった仕打ちがこれまた凄い。

「尻で玉子を食べなさい」という、実に突拍子もない命令なのだ。

尻で食べる、と簡単に言っても、

フラジャイルな白い楕円の玉子が、原形をとどめたまま肛門から

漫画のように、腸にすっぽり収まるなんてことは、誰も思わない。

実にバカバカしい“拷問”を課せられる女は、表情を強張らせ、

わざわざきれいな白い臀部をさらして、そこでベソをかきつつ、

何度も何度もトライさせられるのだ。

その光景そのものが、なんとも言えずシュールだ。

結果はいうに及ばす・・・

尻の圧力でグシャリ、音を立てて殻が破れ、中身がドロリと溢れる。

この下りがしばらく続いて、女の周辺には無残な玉子が散乱している。

しかも、隣室で秘書がそれ用の玉子をまじめに磨いているカットを挟む。

これをみせられて、エロティックだといえば、

確かにエロティックであるには間違いないが、

それ以上に、バカバカしさとおかしみが込み上げてくる。

そして、何より、そんな無茶振りの命令に

健気に従う立野弓子が愛おしくなってくる。

ここでバタイユの『眼球譚』を思い返せば

オブジェとしての玉子が、すでにエロティックなものとして、

その想像を掻き立てるものには間違いはないとは思うが、

ここに、ポエティックもエロティックをも超越した

奇想天外な喜劇性すら横たわっているのは

いかにも曽根中生流アイロニーなのだろう。

おまけに、桑山正一の言葉の暴力がすさまじい。

「人権なんてものは侵害されるためにあるんだ」とか

「これを食べられないようじゃ女じゃない」だとか

今、世の女性群が、これを聞いたら卒倒しそうになるぐらいの

セクハラ、モラハラ的な言動がバンバン横行する始末である。

だが、女は、だんだんそれが快楽になっていることを

自覚し始めるというのが、この映画の骨子なのだ。

ストーリーも筋も理屈もへったくれもない、

倒錯としか言いようがない世界だが、

実にサディスティックかつエロティックな映画であるにも関わらず

それを感じさせない曽根マジックが、随所に冴え渡るのである。

この映画が西村昭五郎をはじめとする

他の宇能鴻一郎ものと決定的に違うのは

その独特の語りが字幕で挿入されるという斬新な発想だ。

「あたし、思い切って、あてて、みた。そっと、柔らかい感じ」

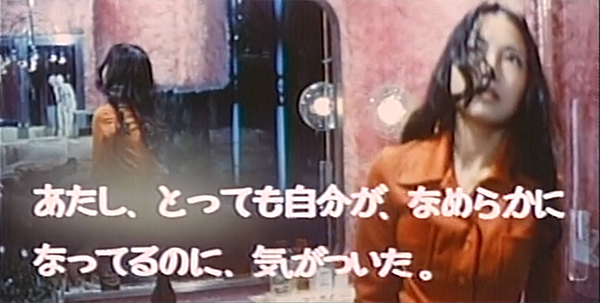

「あたし、とっても自分が、なめらかになってるのに、気がついた。」

「いちばん、敏感な部分をさけて、そのもので、自分を左右に、ひらく。」

「あーあッ……。いちばん、敏感な部分に、当ってしまったんです。」

もはや、まともにみることを忘れて、

だんだん言葉の快楽に身をまかせるしかなくなってくるではないか。

あらためて、大衆的欲望と脳髄のエロスのせめぎ合いなど

もはやどうでもよくなっている自分がおり、

ひたすら動物のごとく繰り返される男と女の絡み合いの前では、

まさに微妙にずれゆく瞬間に立ち会いながら

この奇妙なコメディとエロティシズムの交配ぶりにつき動かされるという、

映画の快楽にまんまと誘い込まれ、

ヒロインとともに不埒におぼれていく始末である。

ため息 · UA

いつだってUAは大好きだが、今思うと、UAが好きというよりは、素直に朝本浩文の書いたUAの曲が好きだったと言ったほうが正しいのかもしれない。ダブやレゲエといったフィーリングを持ち込んだUAの3rdアルバム『TURBO』はそんなUAno絶頂期?にある瑞々しさを感じることができる。それはナチュラルな息吹、官能性と言っても差し支えないものなのだ。

コメントを残す