隣人に注意を。悪魔をめぐる妄想と現実のちょっとばかし怖〜い話

ホラー映画にさほど関心を示さない頃から

この人の映画だけはなぜだかワクワク欲してまでみていた。

ロマン・ポランスキー、その人の作品はなにかと興味深い。

『水の中のナイフ』『袋小路』『反撥』

この初期三部作は、どれもが傑作であり、

個人的にはヌーヴェルヴァーグの流れで見ていたがゆえに、

その映像感覚から目が離せなくなってしまったのだ。

そんなポランスキーのホラー性を初めて意識した作品が

1968年の作品『ローズマリーの赤ちゃん』である。

気がつけば、異常心理ものといえばポランスキーが代名詞になってしまった。

そのポランスキーが当時のパラマウント映画の社長、

ロバート・エバンスの慧眼に留まって

ハリウッドデビューと相成ったのが、これである。

思い返せば、『反撥』やのちの『テナント』の狂気は

実に内省的とでもいえばいいのか、他人に危害を加えるような話ではなく

かと言って、呪いや復讐といった類の血なまぐさいものでもなく、

神経症が嵩じた格好の、ほぼ自滅型タイプの主人公ばかりである。

ましてや、特撮や過度な演出もなく、創造物に頼ることもない。

よって、個人の中にある強迫観念のようなものから、異常な心理劇に発展する、

新しいホラーの形を提示したモダンホラーの走りだったのだと思う。

そんな中で、『ローズマリーの赤ちゃん』は

ホラー映画の古典的傑作として名高いのは言うまでもないが

なんでもない日常からふと悪の手が伸びてくる恐怖を

マタニティーブルーにつけこんで、悪魔崇拝といったオカルトテーマを

実にうまく結びつけた作品に仕上がった

ポランスキーの代表作と言っていいだろう。

さて、アイラ・レヴィン原作に、ほぼ忠実に撮られたと言う本作であるが

キリスト教文化圏恒例の神と悪魔の対立が下敷きになっており、

そこに血が吹き出したり、やおらゾンビが闊歩するわけでもなく

人間の想像力による妄想の世界だとも言えるが、

まずは悪魔崇拝の怖い話が全体を支配している。

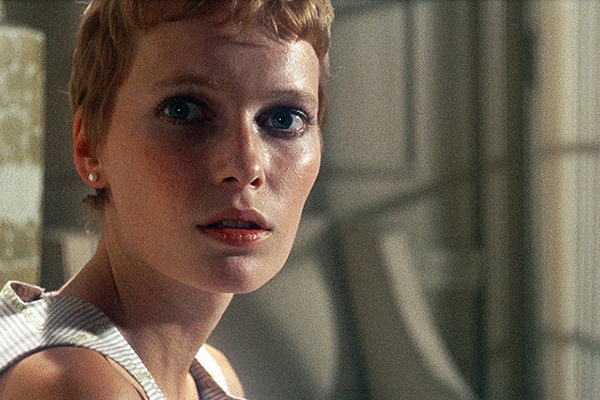

その中で、何と言ってもミア・フォローと言う女優が良い。

(ちなみにミアは最初30歳も離れたシナトラと結婚した後、

次にピアニストのアンドレ・プレヴィン、その次がウッディ・アレンという

男性遍歴を踏んでいるが、社会活動にも積極的で、

障害を持った子供たちをもすすんで養子にに迎えていたほどの人物でもある。)

そんなミアはこの作品での演技がポランスキーの指導も有り評判だったが

決してホラー的な怖さを醸してたりはしないのだが、

小鳥のように、野うさぎのように

精神的不安さの極致を演じている。

当時のファッション雑誌から抜け出したような

モードな雰囲気を持っているのだけれど

適度な普通感、ナチュラリティが根本にあって、

役どころとしては好感が持てる。

その夫にはあのインディペンデント映画作家でもあったカサヴェテス。

売れない役者稼業という設定である。

(ちなみにカサヴェテスは同じ映画を撮る側の人間でもあり、

しかも即興的な演出を意図的に支持してきた人種なわけだが、

脚本に忠実さを求めるポランスキーとの間にはかなりの火花が散ったのだという。)

こうしたキャスティングだけで、まずは引き込まれるに十分な下地がある。

さらにはファッションだけではなくインテリアを含め

60年代〜70年代にかけての空気感がとても洒落ているのである。

また、クシシュトフ・コメダによる音楽も文句のつけようがないし

ミア・フォローが歌う子守唄にもそそられる。

しかし本編は必ずしもそんなモードな映画に括られるわけではない。

悠長に情緒に浸っているうちに

悪魔崇拝者たちは登場人物たちの心の隙に

するりと入り込んでくるところでドキドキさせられるのだ。

しかも堂々と、そして厚かましい隣人として入ってくる日常の悪魔たちである。

いかにも人が良さげな、という人間のお節介には

概して、何かあらぬことを想像してしまいがちな、

などという面倒な“アレ”である。

つまり、我々もまた常日頃晒されている、ありがた迷惑というやつである。

そこが面白く、そしてまた怖ろしい。

そんな悪魔崇拝者たちに囲まれていることを自覚するにつれ

妊娠中の妻は赤ん坊を彼らに奪われるんじゃないかと言う思いに苛まれ

次第に心理的に追い込まれてゆく。

その不安定感が後半になるにつれ見事に加速してゆく。

そのあたり丹念かつ巧妙に描きこまれているのは

やはりポランスキーの演出の上手さ、と言うところだろうか。

パッとしない俳優がどうすれば仕事にありつけるか?

つまりは悪魔と契りを結んでライバルたちを蹴落としてまで

出世を勝ち取る、と言う一見ゲスな話だからなのだが、

その悪魔崇拝の元凶である隣人の老父婦を巡って

すでに夫婦間でも徐々にその温度感に相違が生じ始める。

あんなに仲睦まじく引っ越してきて

楽しい生活が待っているはずだったのに、

夫はいつしか悪魔の僕になり、

妻をも欺くメフィストに成り果ててしまう。

おまけに、一流の医師にまでも悪魔の手が伸びて、

いよいよ追い込まれてしまうローズマリーに、もはや味方は一人もいない。

隣人宅の養女が謎の転落死をとげ、

その悪魔の手先たちにレイプされる悪夢のシーンに始まり

その晩に妊娠すると言う不吉な前兆。

そこからどんどんと日常を侵食してくるお節介な隣人の存在。

そして夫のライバルや親代わりのハッチをめぐる不可解な事件、

タニスなる悪魔の薬草を詰め込んだペンダント。

あるいはあまりにも進まなすぎる不味い飲み物、食事が提供され、

ついには体調までおかしくなるというのに

誰も手を差し伸べてくれないというギリギリのところを

妊婦という特別の状況下の心理が覆いかぶさってくるのだ。

それらにまつわるエピソードの丁寧かつ執拗なる種まきがあって

いよいよ窮地に追い込まれるローズマリー。

ようやく助けを求めて救われるか、と思ったら、

頭のおかしい女とみなされて悪魔の手に戻る。

そして、悪魔崇拝者たちの宴によるあのラストシーンへ。

ナイフ片手に乗り込んでみたものの、すでに万事休す・・・

はっきりと悪魔の子だと認識できるようなシーンやショットは一つもない。

それこそ目が飛び出んばかりに驚くローズマリーにこちらが驚かされるのだ。

悪魔に支配された部屋で、

我が子の実態を知らされるクライマックスまで、

ただただ話の流れだけで恐怖が蓄積してゆくのだ。

これぞポランスキーの真骨頂である!

『反撥』でのカトリーヌ・ドヌーヴを思い出すまでもない、

妄想を駆使して、人間を追い込んでゆくのが実にうまいのだ。

未読の小説の方はもっとリアルに怖いと聞くが

ポランスキーによるこのホラーテイストの映像力に

まんまとしてやられるのである。

ちなみにこの高級アパート、ダコタ・ハウスといって、

あのジョン・レノンが射殺されたいわくつきの場所である。

そして何より震撼させられるのが、

ポランスキーの妻シャロン・テートが

映画公開の数年後、狂信的カルトたちの手によって

惨殺されたと言う生々しいエピソードである。

ちなみに、ローズマリー役には、

ミア・フォローの先に、このシャロン・テートの線もあったのだという。

もちろん、ポランスキーのたっての希望だ。

(その思いを24年後、再婚したエマニュエル・セニエで『赤い航路』を撮るわけだ)

が、それは成立しなかったわけが、

シャロンの身に現実の魔の手が伸びた時、妊娠8か月の身重だったという・・・

まさに悪魔の手によって実生活まで侵食されてしまったポランスキーには、

映画の神だけではなく、本物の悪魔までとり憑いてしまったその数奇な運命を

重ね合わせないわけにはいかないのだった。

これぞ、正真正銘の呪われた映画であると、

ユダヤの血を引くポランスキーには思えたことだろう。

事実は映画より奇なり。

だが、ポランスキーの映画が真に恐ろしいのは

そうした磁力の元に魅入られているからかもしれない。

Lullaby From Rosemary’s Baby, Part 1 · Krzysztof Komeda · Mia Farrow

クシシュトフ・コメダのサントラがまたいいんだな。ミア・フォローが歌う子守歌も絶妙だ。優れた映画はむろん、ホラー映画はやっぱり音楽や音響がいかに大事かってことだ。

サントラだけを聴いていても、かなり心理に響いてくる怖さがある。ポランスキーとは同郷人だし『水の中のナイフ』からのつきあいってことで、相性もよかったんじゃないかな。ただし、コメダはこの『ローズマリーの赤ちゃん』の1年後、37歳で不慮の事故死を遂げている。まさか・・・ホラー映画あるあるである。

コメントを残す