レーモン・クノーのこと2

ボクは苦悩するクノーを支持するだろう 一つ前に、ブルトンのことを書いたが、これは事実上、その続編として読んでいただきたい。そこで先日から読み直した『オディール』のことを書こう。これがやっぱり面白い。『オディール』、それは...

文学・作家・本

文学・作家・本ボクは苦悩するクノーを支持するだろう 一つ前に、ブルトンのことを書いたが、これは事実上、その続編として読んでいただきたい。そこで先日から読み直した『オディール』のことを書こう。これがやっぱり面白い。『オディール』、それは...

文学・作家・本

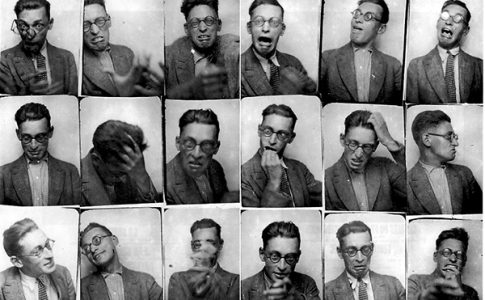

文学・作家・本街で偶然だれかと知り合ったとして、 もし、なんかの拍子でレーモン・クノーの話になったら、 それだけで、ぼくは吹いてしまいますね。

文学・作家・本

文学・作家・本フランスの詩人、文筆家アンドレ・ブルトンのことを書くというのは、 それこそ実に気を遣う行為に思える。 それはおそらく生前のブルトンという人が実に気難しく、 多くの同胞たちを次々に追放したという シュルレアリスムの法王として権威を振りかざしたというような逸話から ただならぬ人物であったことを刷り込まれているからという 半分冗談のような事実から導かれた妄想だ。

文学・作家・本

文学・作家・本余白にかくかく云々、夢の遍歴は卵形詩人を巡る旅のごときもの 彼女の気絶は永遠の卵形をなしている 「絶対への接吻」より こうしてまがいなりにもブログを書いているということに何か意味はあるのだろうか?日々自問せずにはいられな...

文学・作家・本

文学・作家・本詩は言語でありながら、絶えず魂という肉体をもっている。 意思をもち、世界を変えることさえできる。 それは映像のなかにも、音楽のなかにも入り込んでいる。 むろん、生活、人生、人間のなかにある。 文学者や作家はもとより、真の詩人たちは言葉でそのことを伝えてきた。 そうした言葉の力に今一度、寄り添ってみたいと思うのだ。 僕の好きな文学者たちは、多かれ少なかれポエジーに貫かれた 地上の星たちなのだ。

文学・作家・本

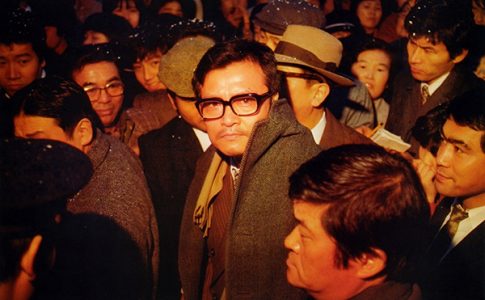

文学・作家・本映画版『復讐するは我にあり』では、 緒形拳扮する榎津巌という殺人鬼が 実話を元に書かれた原作に基づき 別解釈を加えられ、映像化された作品だと断言できる。 原作は、丹念に事実を洗い出し、その被害者側の視点にたって この榎津巌という人間像をあぶり出そうとする話だったが、 ここではさらに、原作と映画はあきらかな別物、という視点にたって この問題作をみなおしてみた。

文学・作家・本

文学・作家・本人間が抱え込んだ闇の深淵を解明しようとしても不毛だ。 そんな芥川の別の短編『藪の中』をモティーフにした世界を、 世界のクロサワが映画化した名作『羅生門』は やはり見応えがある力を持った映画である。 まずはセットの素晴らしさだけでゲイジュツ品。 そして、宮川一夫によるカメラワークの巧みさだけで一級品。 光の美しさの見事な造詣にうっとりさせられる。

サブカルチャー

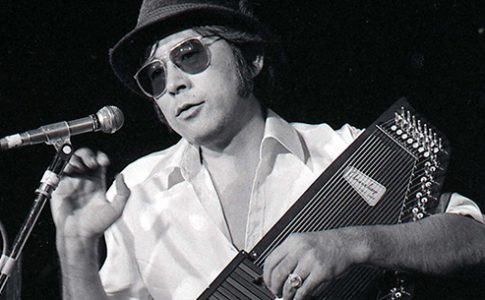

サブカルチャーこの『東京小説』は、現在から未来へかけての トウキョウの有り様、行く末を暗示している。 いわば、とてつもなく大きなテーマでありながら、 いつになく、野坂節はクールに、どこか達観したかのように 軽やかに決めてくれる14の短編小説からなっている。 野坂文学、その文体は麻薬のように読み手を酔わせるのだが、 その世界に踏み込んでいけばいくほど、 この作家の懐の深さを発見する。 そう、僕にってはNOSAKAとはたえず発見の作家でもある。

サブカルチャー

サブカルチャー『寺内貫太郎一家』の主人である石屋の貫太郎は いわゆる頑固おやじそのもので、 課長としていつも威張っていて、全くもって独裁的である。 おそらく設定は昭和一桁の世代だろう。 時に暴言、暴力は当たり前だ。 だが、そレゆえに本質的な優しさや愛情が よりダイレクトに伝わってくるのである。 無論、ドラマとしての誇張はあるものの、 昭和を生きてきた人間には、多少なりとも馴染みがあり、 決して他人事には思えない家族の風景なのである。

文学・作家・本

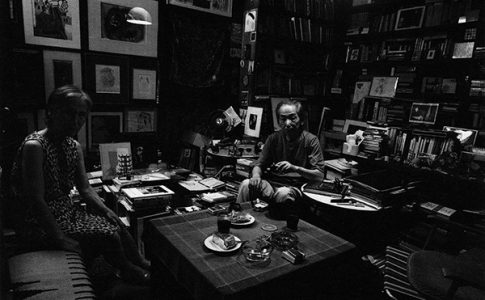

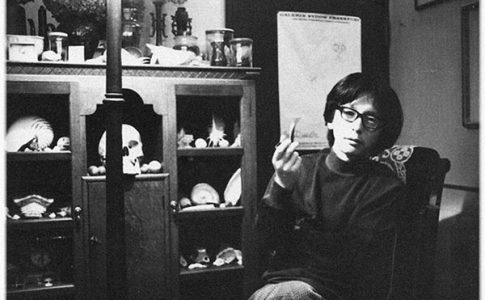

文学・作家・本かくして、僕が異端文学をはじめとするフランス文学の洗練を浴びたのは この渋澤龍彦の影響抜きには語れないことを自覚するのである。 何年経っても、その全貌は計り知れないが、 氏の博識な宇宙の前に佇むと、 年甲斐もなく、単なる異端文学愛好家としての蒼白い焔が高ぶってくる。 一時期、澁澤関連の本ばかりを積み上げ 片っ端から夢中になって読み耽っていたものだ。 もっとも、あれは主に十代の頃の頭でっかちなころの話で、 肝心の中身は随分と抜け落ちてしまっている。