視覚の革命は脳髄体験するための触媒となる

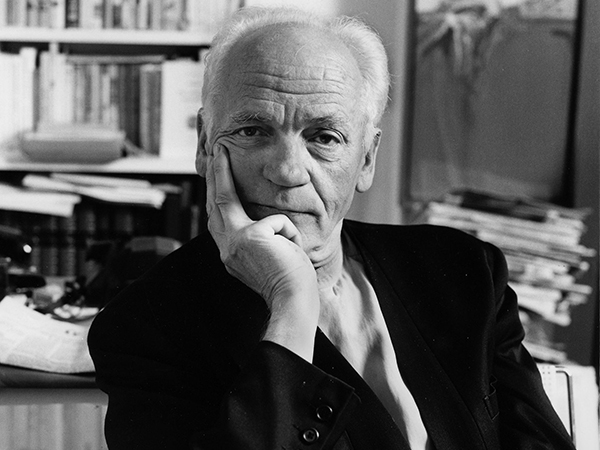

フランスにアラン・ジュフロワという美術評論家がいた。

2015年にすでにこの世をさっている。

評論家、というよりは詩人といった方が正しいだろう。

ぼくにとっては、この出会いこそは一つの啓示のようなものだった。

まるで雷にうたれると同時に

また、雨に濡れる官能を知ったときのような

不思議な歓びと驚きといった、

いくぶん大げさな感慨をもつ書物というものがあって、

まさにジュフロワの『視覚の革命』にはものすごく感銘を受けたのだった。

活発に「視覚の革命」を欲していた十代の終わり頃、

この本にであったのはまさに事件と呼ぶべきものだった。

シュルレアリスムやダダ、ポエジー、そして革命!

まるでそれは人生にとってのサプリメントのような魅惑の言葉が

注目すべき画家たちの詩的魅力に対応する形で構成されていたのだ。

このようなポエジーの波動のガイドは、他にもいろいろあるにはあるが

真の詩人の言葉で、網膜上の興奮の数々を伝える本書には、

まさにその純粋直観に魅入られた目撃証言として側面から、

胸を打たないではいられなかった。

まずは、デュシャン、エルンスト、ピカソ、クレー、ダリ、ミロなどが

よく知られる第一階層だとすれば

ヴィフレド・ラムやロベルト・マッタ、ヴィクトール・ブローネル、

アンドレ・マッソン、アーシル・ゴーキー

そういった目もくらむ未知の響きが第二階層に並んでおり、

我が未開の眼を大いに刺激したものだった。

絵画における詩的インスピレーションの源泉の深みにはまるとはこのことで、

「視覚の革命」の洗練を、言葉によって浴びたのであった。

ちょうど大学の図書館に偶然あった本だったので、

借りてよんで、長らくノートをとっていたけれど

それもどこかへいって、網膜から脳髄の奥へとしまわれてしまった。

やがて絶版になってしまい、その後インターネットというツールで

ずっと失われた時を求める旅をしていたのだ。

そうして再びめぐりあった時には、

まるでむかしの恩師に何十年ぶりかで遭う様な、

そんな胸高鳴る気持ちにさえなった。

といっても、残念ながら、実際のある恩師などという意味ではない。

その時、ぼくの眼や耳に留まるものはすべてがセンセイだったのだ。

こうした系譜は、まずもって澁澤龍彦の洗礼にはじまり、

そこからボルへス、ブルトン、瀧口修造と言った鉱脈へと連なり

そしてこのアラン・ジュフロワで

再び再会を果たす、という流れがあった。

幻想文学〜絵画への夢先案内人として現れる

この博識で直感的なセンセイたちを前にして、

ぼくはいかなる時も、かなり熱心な生徒だった事を

幸福な出来事だったと思っている。

「一枚の絵画とは、久しいあいだ人に住まわれなかった家に、

未知の人間がいきなり到着したのにも比すべき事件であるべきだ」

とジュフロワは書いている。

この本にとの出会いこそは、まさにそっくり当てはまる事件だ。

ぼくにとってのアート〜詩・ポエジー版バイブルとなり

たぶんそれは時間を経てもいっこうに色あせていないもののように思われる。

血となり、肉となり、この人生の糧になったのだ。

美術の内と外、そのどちらにいても必要な言葉がここには書かれている。

これはいわゆる美術評論集などではない。

そんな退屈なものではないのだ。

それは「個人の意識の核にあるあらゆる現実の顛倒をめざす革命」だ。

人間的な事件の出現を別の眼で見、外観の動揺をわれわれの脳髄の別の細胞で理解すること、そうなれば、世界は真に「別のもの」となり、自己同一性の原則は終焉を迎えることになる。そのとき無意識的なものは、意識とのあいだに、真の、直接的な対話を始めることになるに違いない。

『視覚の革命』 アラン・ジュフロワ/西永良成訳 晶文社 1978

アラン・ジュフロワははやくから

シュルレアリスム運動に関わった詩人でもあったが

たぶんにもれず、その先導たる法王ブルトンらによって除名されている。

その理由がまた面白い。

恋仲であった女を自殺に追い込んだとの廉で、

同志マッタを運動から除籍しようとした

暴君ブルトンに抗ったというので、

追放されてしまったというのである。

これが果たしてシュルレアリスムの本質なのか?

思わず苦笑してしまうのだが、

ある意味、そこがまたこの教義の不思議さ、

といえば、そうなのかもしれない・・・

権威よりも友情に厚く、

観念よりポエジーを愛したジュフロワの新たな人生が

そうして始まったのである。

その追放がかえって、

彼をして、まさに真の自由=ポエジーを

獲得させるにいたったのは皮肉ではあるが、

偶然の必然であったこと証明することになるのだ。

ジュフロワの言葉を借りれば、

「世界は<自己>を表現しようとする人々によっては決して変わらないだろう」

そのことを熟知していた賢者なのである。

こうして駐日フランス大使館の文化参事官を務めたジュフロワは

日本にも造詣が深く、いち早く文化交流の旗手を担った詩人であり、

今井俊満、宮脇愛子、平沢淑子、横尾忠則、草間彌生と言う

日本人アーティストたちと積極的に交流し、

大岡信や吉増剛造ら詩人たちと戯れ

安部公房をはじめとする文学者との交流も重ねた文化の伝道師、でもあった。

そうした表現の個を橋渡しすることで、

詩人として、触媒として、功績を残すことになった人なのである。

コメントを残す