危険な伝統は消せ。猫少年バルタザールが行く

バルタザール・ミシェル・クロソフスキー・ド・ローラ。

通称バルチュスという絵描きさんのお話をしよう。

父親は美術史家、母親は画家、

絵も描くが、むしろ哲学者といっていい、あのクロソフスキーを兄にもち、

独学で絵描きになったというが

この芸術一家に育てば、然もありなん、ということか。

少女をモチーフにというと、

確かにいろいろ妄想は膨らむが、

ピエロ・デラ・フランチェスカをはじめ

アングル、ゴヤ、ドガのような古典形式を踏襲する品のある絵画を前に、

まあ、フランス近代絵画におけるポジションを考えたら、

さほど危険視するまでもないのだが、

かといって、やはり少女趣味といってしまえば、

それなりに、浮かんでくる背徳の気配を察知しないわけにもいかず、

なんとも悩ましい画家ではあるのだ。

『夢見るテレーズ』という作品がある。

このいわゆる“パンチラ絵画”が

猥褻か否か、なんてつまらない論争が沸き起こったというが、

そんなことはどうだっていい。

自分がバルチュスが好きな理由は、

もちろん網膜的にそそられる画家だからであるけれど、

それだけじゃない。

まずは、日本という国に馴染みがあったこと。

奥さんが日本人でセツコ(節子)さん。

ローマのフランス・アカデミーの所長に任命された縁で

絵画選定の際に来日した東京にて

この二十歳の画学生を見初めたバルチュスは、

あの絵のもつエロティシズムと相通じるかどうかはわからないが、

和風な人を生涯の伴侶に選ぶ審美眼を持ち合わせていた。

また、バルチュスは俳優勝新の大ファンだった。

これもまた来日した時の縁で、

とある映画館の前の『兵隊やくざ』のポスターを見て、

バルザックを彷彿とさせる勝新のオーラに釘付けになったという。

生前スイスのロシニエールのグラン・シャレで

二人は面識をもち以後生涯の友となった。

こうなると、あの何やら、一癖も二癖もある絵からの関連が

見えてはこないが、親しみだけは募るばかり。

でも、座頭市の居合に嬉々とする巨匠はまさに少年そのものだ。

そこはやはりダリなんかとは違う。

そして無類の猫好き。

絵のモティーフに頻繁に現れるが、

バルチュスの愛猫「ミツ」をモデルにした

画集をすでに13歳のときに発表。

その序文がなんとあの『ドゥイノの悲歌』を書いた詩人リルケ。

なんでも母親の愛人であったというからおったまげる。

こうしてみると、ぼくはバルチュスから

どうにも目が離せなくなってしまうのだ。

少なくとも、兄クロソフスキーほど

斜に構えて考える必要もないかと、思ってしまうわけで

おのずと親近感はわく。

ただし、いってもバルチュスはバルチュスである。

あのピカソをして「二十世紀最後の巨匠」と言わしめた画家である。

また、あの澁澤龍彦をして「危険な伝統主義者」

と言わしめた絵のなかでは、自ずと時間が止まってしまう。

一歩も動けなくなってしまうのだ。

だから、先ほど書いた親しみやすさに立ち返ると

また時間が動きだす。

実に、不思議な画家である。

ここで、澁澤先生によるバルチュス評のほんの一部を抜粋しておこう。

「バルチュス、危険な伝統主義者」河出書房『幻想の彼方へ』澁澤龍彦より

あり得べかざる心象の幻影に生命をあたえることによって成立する、いわゆる超現実の幻想絵画ではないのである。バルチュスが好んで描く、少年や少女のいる暗い室内や街路の風景は、どこにでも存在している平凡な日常の現実であり、驚異や夢の現実とは少しも縁のないものばかりである。にもかかわらず、私たちはバルチュスの絵画的世界と向き合うとき、一般のシュルレアリスムの作品を眺める場合ときわめて近い、めくるめくような不安感や、何か胸騒ぎをおぼえるような、はげしい郷愁に似た感動を味わうことがあるのだ。

「激しい郷愁」を掻き立てられるのかどうかはさておき、

ぼくは逆に自分における童心のようなものへの郷愁がふと目覚め出す。

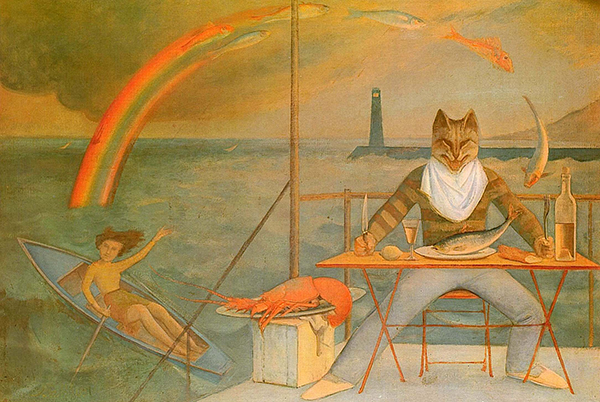

そんなバルチュスの絵のなかで、

ほくは、ズバリこの『地中海の猫』絵が大好きだ。

パリのシーフードレストランのために描かれた

ちょっと不気味だけど、人懐っこい猫人間のタブロー。

ここには、危険さも、伝統の縛りもなく、

かといって、幻想絵画のマジックというほどのものもない。

ミツを愛した少年バルチュスがそこにいて、

勝新の座頭市に嬉々として見入るお茶目なバルチュスがいる、

そんな気がして、大好きなのである。

Balthus Bemused By Color: Harold Budd

YMOの細野さんがバルチュス好きだったのは知っているけど、他にもいるはずなんだよな、と思っていたら、イーノとの共演で知られるピアニスト、ハロルド・バッドのこの曲に行き着いた。当人がどこまでバルチュスが好きなのかはわからないけど、1988年の「The White Arcades」に収録の「Balthus Bemused By Color」という曲を書いている。訳せばバルテュス、色に惑う、ってことになるのかな。

とても静かで美しいアンビエントな曲だけど、バルチュスの絵のムードにどこまで合致しているのかはわからない。アルバムはイーノのOVALからリリースされていて、共同プロデューサーにコクトー・ツインズのロビン・ガスリーの名もあって、一部コクトー・ツインズ・スタジオで録音されているせいか、幽玄的、瞑想的なムードが漂っている。

コメントを残す