紫陽花とカタツムリと雨の官能を紡ぐ画家の話

好きな花といわれるとガーベラと答える。

理由は一輪挿しには最適だし、長持ちするからだ。

だが、本当に好きな花は、といわれて

ふと考えてみるとなんだろうか?

そうして出た答えは紫陽花ということになる。

紫陽花というのは梅雨の象徴であり、

一年を通し、この時期だけにしか咲かず

雨を伴わないと、その良さが半減してしまう花である。

しかも花弁がダイヤ型で、花には珍しい寒色系。

冷静に見るとちょっと変わっている。

だから好き、というわけでもないが

理由としては、小さい頃住んでいた家の玄関前の

紫陽花が咲き誇っていたことへの刷り込みが

第一の理由なのかもしれない。

しかし、単に刷り込みだけで

好き嫌いが決まっているわけでもない。

そもそもが水という物質には

なみなみならぬ嗜好があって

その水を伴った紫陽花の美しさに

なんともいいようもない美を感じ入るからかもしれない。

その上、葉上にカタツムリがいれば

なお一層情感がそそられるのである。

カタツムリと紫陽花のマッチングには

こどもの頃から随分胸躍らされてきたものだ。

でんでん虫という愛称で呼ばれ、

学童たちの童謡にもなっているほど

なじみある存在、それがカタツムリである。

ちなみにカタツムリとナメクジは似てはいるが

イメージとしては似て非なるものである。

ナメクジは人の情としては害虫の域に属すだろうが

カタツムリはその真逆で益虫にも思えてくる。

園芸を営む者からすれば、どっちもどっちなのだろうが、

同じような生き物なのに認識には大きな違いがある。

フランスではエスカルゴは立派な食材だし

反対に、世界ではナメクジを食して死んだ

というニュースもあるぐらい、土俵が違う。

共に塩にはめっぽう弱い生き物だが

ナメクジに塩をまぶした記憶はあるが、

カタツムリに塩をふりかけたこともないし

かけたいと思わない。

なぜだろう?

もちろん、紫陽花とのコンビネーションから

セットになっているのは先に書いた。

やはりあの貝殻を纏っているということだろうか。

あの渦巻きをみるだけで、頰が緩んでくる。

「ツノ出せやり出せ頭出せ」そう口ずさまずとも、

殻を指先でツンツンしたくなる。

貝殻が好きだった詩人ポール・ヴァレリィは

「この貝殻を作ったのは誰か」と『人と貝殻』の中で謳ったが、

カタツムリの貝殻はいわゆる浜辺に落ちているような

海の貝類に負けず劣らずオブジェ性が強いと思う。

とりわけあの渦巻きに魅せられてしまう。

だからこそ、親しみがわくし、愛おしくなるのかもしれない。

これはオブジェ収集癖の一環なのかもしれない。

もしも、自分がラジオのディスクジョッキーなら

この季節ならではの「雨の日特集」でも組んでみたい気持ちを

さらにひとひねりいれて「紫陽花という名の曲目を特集」

でもやってみたいと考える。

これが結構ある。

スピッツの「あじさい通り」山崎まさよしの「あじさい」

サニーデイ・サービス「あじさい」etc

どれを取っても名曲だ。

あじさいという曲名を検索するだけで、

わんさと曲が引っかかってくる。

やはり、日本人には特別の花なんだと思う。

紫陽花を愛でることは、我が魂の故郷に帰るような

そんな気持ちがするのだ。

その他、カタツムリで思い返すのはボナ・ド・マンディアルグのことだ。

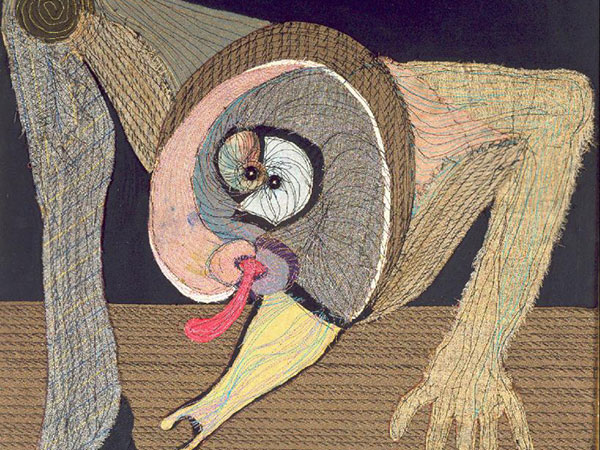

フランスの小説家マンディアルグ夫人であるボナこそは

カタツムリを愛したシュルレアリスティックな女性アーティストだ。

ボナの絵画にはしばしばカタツムリが登場する。

ボナの紡ぎ出す絵には不思議な狂気が宿っており、

カタツムリはまるでその絵の守護神であるかのように

たえず幻想的官能を司ってボナを見守っている。

とりわけミシンを踏んで糸を紡いで

キャンバスに布をコラージュしてゆく技法は

ボナの十八番であり、白日の下にさらされながらも

彼女の狂気を内包させながら、歓喜の産声をあげてゆく。

あの夫マンディアルグでさえ、手に焼いたというボナの狂気。

官能を秘めながらも奔放に、象徴として散りばめられたカタツムリが、

そもそも雌雄同体、両性具有の象徴であるのは

とても興味深いことだ。

ちなみに、カタツムリの「やり」は「つの」ではなく

「恋矢」ラブダートと呼ばれる器官の一つで

交尾の際に相手の胴体に差し込んで

単に受精成功度をアップさせる小道具として使用されるらしい。

このダートを使うのは雌雄同体のカップルだけだそうだ。

ボナとマンディアルグの結びつきが

男と女を超え、こうした愛と暴力性を帯びていたかまではよくわからないが、

白日の狂気によって育まれた愛の対象に

カタツムリがたえず護身として寄り添い、

二人の関係をつなぎとめていたのかもしれない。

ボナの絵にはそんな魅力と恐ろしさがある。

コメントを残す