土筆か焼き鳥か彫刻か、ジャコメッティーのブレイクタイム

新年早々一が三つ並ぶ1月11日は、

個人的には特別な日と言わせてもらおう。

特別といった手前、何がしかの驚き、必然性、

その代価を提供しなければならない、

という気持ちが湧いてこないでもないが、

いってしまえば単なる我が生誕日というだけのことである。

が、そんなことは誰にだってあることなのだから、

わざわざ、人目に晒すような話ではないとは思う。

が、待って欲しい。

では、ここに20世紀の重要な彫刻家、

ジャコメッティの没年月日ということが加えられるとしたら、どうだろうか?

あたかも命乞いでもするかのように、

偉大な芸術家の力を借りさえすれば、

あたかもパチンコ台がフィーバーしたかの様相で、俄然賑やかになって、

この日の価値が多少は上がることは強調しておきたい。

つまり、自分はかの著名なる彫刻家と入れ替わるようにして、

この世に生を受けたわけであるのだと。

とまあ、あんまり意味のない、

さして、面白くもないことを無駄に書き連ねてしまったが、

誕生日という事実は、自分がこの世にいる限り、この先も揺らぐなどありえず、

ジャコメッティの命日とて、同じく揺らぐでもない事実で、

単なる偶然の一致にすぎない。

それがまさにフェイドイン・フェイドアウトする日だからと、

この交差する点としてはっきりと刻印し、

ここから世界を眺めたいと考えた、というだけのことである。

この日を、自分とジャコメッティのために捧げる、

そのぐらいのことなら、バチはあたるまい。

くだらない前振りを、お許し頂きたい。

さて、アルベルト・ジャコメッティという彫刻家のことは、

2017年の国立新美術館での大回顧展(感動させられた)や、

2018年には映画『ジャコメッティ 最後の肖像』が公開(未見)されたことで、

より身近になった人も多いのではないだろうか?

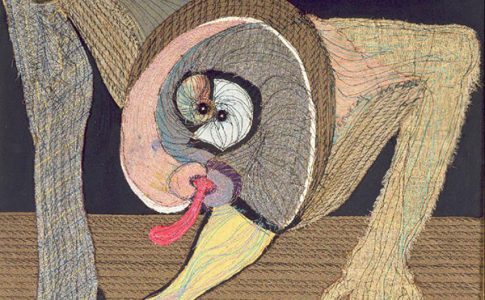

あれは突然変異のジャンボツクシか、はたまた小洒落た焼き鳥の類いか?

知らない人や始めて見る人がそう考えても無理は無い。

いや、茶化す気など毛頭ないのだが、

あらためていうまでもないが、

あのヒョロヒョロした細長くデフォルメされた彫刻は、

ジャコメッティ芸術の専売特許ともいうべくスタイルとして、

燦然と美術史に刻印されている。

究極にまでムダをそぎ落とした、魂の哲学だといわれれば、

そう思うしか無いほどに、直に見てもやっぱり細長いなあと思った。

アフリカの彫像であるとか、エジプト彫刻などに影響されながら、

初期の頃にはキュビズムからシュルレアリスムの洗練を受けながらも、

のちに、どんどんとそこから離れて、

「見えるがままのもの」を追い求めた成果が、そこにある。

彼にはそれが「真のヴィジョン」だったのだという。

もっとも、ジャコメッティといえば、

あの病的なまでの細身の像を作り続けた彫刻家としてのイメージから、

ややもすれば、気難しく、命をすり減らすかのように、

探究心あふれる孤高の芸術家として生きたような錯覚を、どこかで持っていた。

確かに、完成することよりも、完成しようとする意志に貫かれて、

創造と破壊を繰り返した“完全主義”という一面こそ持ち合わせていたが、

生涯において、他人を寄せ付けず、

孤独なうちに野心ついえたようなタイプの芸術家とは、

根本的に違っていたのである。

妻のアネット、弟のディエゴや妹のオッティリアといった身内の理解者に囲まれ、

カロリーヌこと、娼婦イヴォンヌ・ポワロデュや

アメリカ人の作家で美術評論家のジェイムズ・ロードなどといった支えのもとに、

作品にも随分反映され、その軌跡が彫刻にのみならず残されている。

なかでも、日本の哲学者・矢内原伊作氏がいなければ、

数々の傑作像など生まれえなかったかもしれない。

深く精神的に繋がっていた人物として、多大な影響を与えた矢内原は、

ジャコメッティが極度のスランプに陥ったときにも、

ときには励ましながら、ときにはモデルとして

日に十時間もの間、この彫刻家のための協力をおしまず献身した人である。

そんな深き友情に支えられた作品群こそが、“つくしや焼き鳥の正体”、というわけであった。

決して“写実主義”でも“リアリスト”でもないジャコメッティが

なぜ「見えるがままのもの」に固執したのか?

「ジャコメッティのヴィジョン」と矢内原はそれを言い直している。

その辺り、メルロ・ポンティの「知覚の現象学」の立場をとっての

新たなジャコメッティ論を展開せんとしていたと、

矢内原の弟子で美術評論家の武田昭彦は書いているが

それは矢内原の死によって野望は中断されたということらしい。

その矢内原の言葉を引いて、

「際限なく繰り返される出現と消滅の追求の果てに、消えつつ立ち現れてくる究極のヴィジョン」

だといっているが、そこは生まれ育った環境の影響は少なくはなかろう。

スイスのイタリア国境に生まれ育ったジャコメッティは、

元々後期印象派の画家だった父親にその手ほどきを受けた。

母は年老いていたが、彼は毎年その許をたずね、デッサンを残した。

妻と妹や弟たち家族の献身、そしてヤナイハラとの友情。

というように、ジャコメティの周辺は、常に愛に満たされており、

決して反逆精神を生みだすような喧噪感とは無縁な人だった。

パリではピカソやエルンスト、ミロ、バルテュスなどとも交友があり、

一時期はシュルレアリスムの洗礼を浴び、その名を馳せていたが

とりわけ主導的立場にいたアンドレ・ブルトンなどのヴィジョンとは、

根本的に混ざり合うはずはなかった。

その意味で、彼の内面からわき上がるそのヴィジョンのありようが

どんなものだったかを知れば

ジャコメッティの真の芸術に触れる事が出来るのだろう。

ジャコメッティをめぐる四方山話

ところで、あれは確か、クロード・ルルーシュ監督の『男と女』という映画で、

ジャコメッティの話題になるシーンがなぜか思い出される。

ジャン=ルイ・トランティニアン演じる男がアヌーク・エーメ演じる女に、

「ジャコメッティを知ってる?」と聞き、

女は「ええ、素晴らしいわ」と答える。

そこで男は「ジャコメッティは火事になったとき、

レンブラントの絵よりも猫をまず助けるといったんだよ」といい、

女は「知ってるわ、そして放してあげるのよね」

といい二人は「素晴らしいじゃない!」と共感する。

直接ストーリーとは関係のないシーンだっただけに、

はっきりと覚えているシーンなのだ。

まさに、命は芸術より尊いのだという素晴らしい下りが心に響いたのである。

こんなところからもジャコメッティの人となりが伝わってくる。

ついでに、国立新美術館での大回顧展で売られていたグッズのなかに、

”ジャコメッティー”(その他”ジャコリントウ””ジャ米ッティ”なんかもあった)なる商品が置いてあって、

なんとはなしに、買ってしまったぼくは、

しばらく飲まずにおいていたが、

ようやく、そのジャコメッティーを全て飲みきってしまったところだ。

日本茶と紅茶のブレンドであるらしく、いつも飲んでいる紅茶とは違って、

しぶみだか、苦みがあって、最初は???

と思ったが、飲んでいるうちにだんだん好きになった。

また飲みたい気もするが、こういうのは企画もので

もう売ってないんだろうな。

こういうグッズものにも弱いんだよね。

コメントを残す