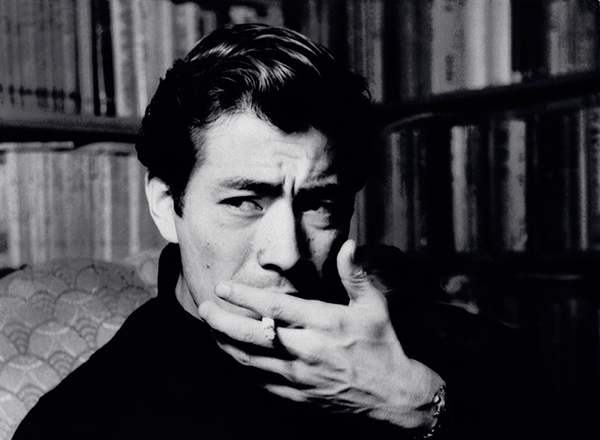

永遠のラスト侍、そして世界の三船が行く

日本映画史をざっとみわたして見て、

日本男児たる威厳と尊厳において

チャーミングさをも持ち合わせた絵になる俳優、

となると、これはもう間髪なく、世界のミフネこと、

三船敏郎の名をあげるしかないだろう。

ミフネを語らずして、日本映画は語れまい。

ミフネといえば、黒澤あってのミフネ。

黒澤にしてみれば、ミフネちゃんあってのクロサワ、

ってなことになる。

この想いは双方掛け値無しで、共通の認識であろう。

16作品にも渡る、その長く濃い蜜月期は

対世界にしても、そのまま日本の映画史像を

大雑把にも、十把一絡げにイメージを作り上げ

しっかり未だ、誇りと勲章を刻み続けているはずだ。

とにもかくにも、サムライというイメージをここまでに

世界中に押し広げた第一人者であり、

その姿がこれほどまでに様になる日本人俳優は、

この人をおいて他に誰がいようか?

そんなミフネも死後二十年を超え、今年生誕100周年。

その特別な思いから製作されたスティーヴン・オカザキによる

ドキュメンタリー映画『MIFUNE: THE LAST SAMURAI』を観た。

なるほど、三船という人間の魅力を

再確認するにはもってこいの企画だろう。

ハリウッドを代表して、

スコセッシやスピルバーグの口からは

熱を帯びた、もはや予定調和なまでの称賛の声が上がる。

黒澤映画にはほぼ無縁といっていい、

フェミニンたちからの声もまた感動的だ。

チャンバラの歴史から、ミフネという名の人格まで、

どれもが貴重で興味深い響きでもって、

このスターのあらましを伝えている。

ただし、それ以上の目新しい映画的発見というならば、

やはり、個々の作品を通じての、

己の目を信じるしかないという思いが募るばかりである。

よって、この日本が誇るビッグスターの代表作は

なんなら、オカザキのように

稲垣浩との『宮本武蔵』シリーズや

『無法松の一生』あたりを付け加えてもいいが、

『酔いどれ天使』から『赤ひげ』にいたる、

16本ものクロサワ作品のなかから見い出すのが自然だろう。

ただその中の一本を選び出すとなると、

さすがに考えあぐねてしまう。

そのフィルモグラフィには

まさに日本映画史の変遷をみる思いがする。

そんな“世界のミフネ”を決定づけたのは

何も国際的な映画への進出に触れるまでもなく、

ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞の栄光を勝ち取った

『羅生門』の多襄丸から、という既定事実はあるが、

何と言っても『七人の侍』での菊千代で文句はあるまい。

あたかも犬のようにしっぽをふりはしゃぎまわりながら、

型破りな言動や所作で、

野武士の襲来に立ち向かった百姓の出の素人武士菊千代像は

他のどんな黒澤作品のキャラクターよりもチャーミングであり、

ミフネの魅力をたっぷり堪能できるはずだ。

この映画のダイナミズムの象徴でもあるだろう。

しかし、その菊千代だけを贔屓するにも

あれは他の六人あって成立する映画でもあり、

他にも語りどころ満載な作品として、

ここではひとまず置いておこう。

その他でも、本物の矢を射られながら

壮絶な最期を遂げる『蜘蛛巣城』鷲津武時、

あるいは馬にまたがったスリリングな活劇っぷりに胸躍る

『隠し砦の三悪人』真壁六郎太、

なかば医学を達観した賢者たる『赤ひげ』の新出去定など

そのどれもが、眩しいまでに感慨深い存在感で、

真に迫ってくるものばかりだ。

要するに、黒澤にとっても、ミフネにとっても、

これほどまでに自分の世界観をダイレクトにぶつけ合う戦場として、

すなわち、見事なまでに映画の王国を築いた原動力は

全て、映画への情熱、いや執念そのものと言っても過言ではないのだ。

そのベクトルが幸運にも合致したという結果に過ぎない。

そうして、ずいぶんと目移りしながらも

ハリウッドをはじめ、多くのリスペクトを産んだ

最たるミフネ像といえば、

『用心棒』あるいは続編たる『椿三十郎』の浪人ものに違いあるまい。

このあたりは、まさに脂ののりきった全盛期といっていいだろう。

エンターテイメントとして、そして個としての魅力を考えても

『用心棒』での桑畑三十郎の貫禄は抜けているように思う。

この『用心棒』の面白さは、率直にいってしまえば

わかりやすさ、の一言につきる。

それは痛快という言葉に置き換えられ、

世界中の人間をとりこにしてしまうだけの作品として

いまなお映画史にその輝きを失ってはいない。

悪の対立、抗争といった軸を基本にしながら

味のある役者たちがエンターテイメント要素たっぷりに

あの手この手であらゆる感覚に直接訴える仕掛けに満ち、

情動的にゆさぶってくる。

そのなかで、この浪人三十郎は、

単なる勧善懲悪を超えた見事な立ち振る舞いとともに、

この中枢において、強固な個性を発揮する。

圧倒的な殺陣、ドラマチックな展開、

はっきりいってしまえば、

テーマはいつもの黒澤節となんら変わらないものがここにはある。

ひとえに、我々観衆をいかにして楽しませるか

ということへの執着なのだと思う。

ハッピーエンドの帰結と共に、

ある一定量の苦み、重みを付け加えて

人間というものの因果、そして無常観、哀れみなどを

豪快につつみんこんだまま余韻を残して終わるのだ。

これほどダイナミックな日本映画の軌跡に、

どこか郷愁のような思いさえのしかかってくる。

三十郎は別段悪を成敗しようと奮闘したわけでもなく、

かといって、報酬や名誉のために剣を抜いたのでもない。

ある意味、風の吹くまま気の向くままぶらりやってきた

まさに飄々たる一匹狼である。

超然たる個がここにある。

情に流されることもなく、また、情を無視するわけでもなく、

その内に秘めた正義に、

やむなく向き合わざるをえないような状況を

自ら作り出しておきながらも

時に無謀に、時に傍観し、時に煽動しながらも

ゲームのようにその光景を切り抜けて、

まさに痛快侍ゲームに興じて去ってゆくのだ。

悪党達は、あくまでも、ゲームに置ける単なる障害に過ぎず、

格好の盛り立て役は、首にスカーフをなびかせ

一人銃を握り息巻く仲代達矢扮する卯之助をはじめ

単細胞なまでの咬ませ犬、加東大介扮するその弟亥之吉、

一度見たら忘れられないキャラ、

丑寅の用心棒かんぬきこと羅生門綱五郎、

その他、個性豊かな東宝の大部屋俳優たち諸々

あるいは鬼の女房こと、山田五十鈴の清兵衛の女房おりん、

物語の陰の語り部として用心棒を支える東野英治郎の居酒屋の権爺。

実に当時の達者な役者たちが集結した現場の熱気が

その画面からひしひしと伝わってくる。

なんとも熱い体感が全てを物語っていよう。

そうした障害を巧みに交わすクールな用心棒三十郎のヒロイズムは

『荒野の用心棒』におけるイーストウッドに受け継がれてゆく。

これぞ、まさにジョン・フォードへのオマージュであり、

黒澤流、再構築された創造的ハリウッド映画への挑戦であるのだ。

かくも語りたくなる欲望に抗えず、

周知の傑作娯楽映画に対するキリのない戯れはこの辺にしておくが

ただ一つだけ、残念な思いを書くとすれば、

それは、ミフネに汚れ役がないということだ。

岡本喜八『座頭市と用心棒』という企画ものもあったが

ヒーロー同士の痛み分けでは、やはり物足りなかった。

一世一代の悪役という未知の領域に、

ぜひ挑んで欲しかったという思いがどこかで離れない。

それこそ壮大なスケールの悪人像を見てみたかった。

きっとミフネの新たな一面が引き出されたかもしれない。

スターミフネの前には超えがたい禁断の領域があったのだろう。

それが黒澤との間に残された唯一の不満という訳だが、

こればかりは、空想の前に無力があるばかりだ。

所詮鑑賞という行為の前では、言葉など、さほど意味を持ちはしない。

どれもが、俳優ミフネの姿を網膜に焼き付けておきたいがための口実だ。

その100年への思いを語るにはどだい無理がある。

いっときでも共有できる幸福と引き換えに、この言葉を結びとしよう。

「あばよ、ラストサムライ殿」

やはり、我々は、このスターの軌跡をいつまでも忘れてはならないのだと。

用心棒のテーマ:佐藤勝

佐藤勝の音楽は、もはや時代劇という枠を超えた

ワールドワイドな壮大なシンフォニーだ。

これはあの、オーソン・ウエルズの『黒い罠』での

ヘンリー・マッシーニを彷彿とさせるご機嫌なラテン調に彩られ

そして、あの宮川一夫の匠の技を惜しみなく借りながら、

マルチカメラに、望遠レンズを多用するパンフォーカスといった、

黒澤作品の代名詞たる遠近法を駆使し、

ミフネの魅力を最大限に引き出すことに成功している。

コメントを残す