ジャン=ピエール・ジュネ&マルク・キャロ『デリカテッセン』をめぐって

B級かカルトか、そのあたりの定義はおいておくとしても 強烈な個性を放つジャン=ピエール・ジュネという映画作家は、 次作の『ロストチルドレン』やのちの『アメリ』で その名が知られるようになったと思うのだが このマルク・キャロが共同で名を連ねる『デリカテッセン』の方が 個人的にはツボ作品なのだ。

映画・俳優

映画・俳優B級かカルトか、そのあたりの定義はおいておくとしても 強烈な個性を放つジャン=ピエール・ジュネという映画作家は、 次作の『ロストチルドレン』やのちの『アメリ』で その名が知られるようになったと思うのだが このマルク・キャロが共同で名を連ねる『デリカテッセン』の方が 個人的にはツボ作品なのだ。

映画・俳優

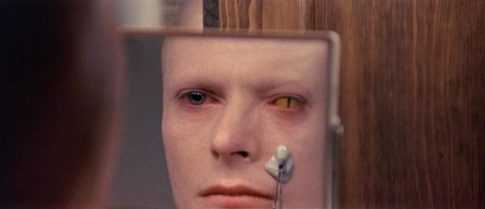

映画・俳優そのなかで、1975年、初めて映画に挑戦の ウォルター・テヴィスのSF小説を実写化版 ニコラス・ローグの『地球に落ちてきた男』では まさに「はまり役」としてその宇宙人キャラを演じた。 ウォルター・デヴィスの原作がボウイのキャラを ふまえて書いたわけではないが、 ニコラス・ローグにかぎらず、この人かいない、 という思いは映画をみれば誰もが納得するだろう。 当人も満足していたのか、

サブカルチャー

サブカルチャー絵を眺めるように、映画を読む。 挟まれる原爆の写真、精子のような動きの物体。 穴の開いたベッド、そして何よりも気味悪がられた魚のような赤ちゃん。 そしてぶつぶつおたふくのラジエーター女子。 で、なんといってもイレーザーヘッドの主人公ヘンリー。 どれもが異様な雰囲気を醸して見るものに不安を掻き立ててくる。 映画としての感性よりも、リンチの想像力への衝動の大きさが 映画をある種の方向性を導く強力なベクトルになっているがわかる。 絶えず響いてくるインダストリアルなノイズの効果もある。 あまりにも実験的だ。

映画・俳優

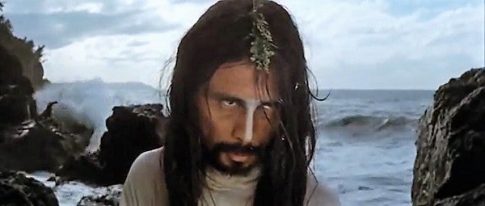

映画・俳優1967年に撮られロシア発のカルトホラームービー『妖婆 死棺の呪い』を 久々に見返したところである。 これが今時ないスタイルの、言うなれば手作業ホラーで案外面白い。 その昔、ローカルのテレビでも幾度か 放映されたような記憶があるし 映画館でも時々、何かの特集のなかの一本にかかる映画で、 事あるごとに見てきたのは確かだが、 その割には内容がいまいちよく思い出せない。 いつもどこかで微睡んでしまうからなのか、 それともストーリー性があってないような話だからか。

映画・俳優

映画・俳優時代より感性が先んじる。 まさにそんな映画が鈴木清順による『殺しの烙印』である。 そのことに異議を唱えるのは野暮である。 いや、単におふざけが過ぎた映画と呼べなくもないし、実際そうなのだ。 わけのわからない映画を作るといって 日活を解雇されてしかも10年もの年月を干されてしまった問題作、であるが 今みると、清純の才能の勝利にだれもが嬉々として祝杯を掲げるだろう。 不思議なものだ。

サブカルチャー

サブカルチャーキング・オブ・カルトこと、我らの石井輝男。 そこから輩出される名だたるカルトムービーの中でも 「江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間」と聞けば 泣く子も黙る、とりわけカルトキングな作品である。 我が愛すべきB級映画は、まずはこの作品から始めるとする。 これも確か、大井武蔵野館の名物プログラムだったと記憶する。 エログロ、狂気、ナンセンス、アングラ、タブー、シュール。 ありとあらゆる禁断世界から攻めたててくる。 日本映画史に燦然と輝くカルト映画の金字塔だ。 もっとも、全てがラストシーンに集約されてしまう映画であることは間違いない。

映画・俳優

映画・俳優なかにはカルトオブキングな作品、 つまりその筋では誰もが知る人気カルトもあれば それってそこまでカルトじゃないじゃん、というケースもあるかもしれない。 いずれにせよ、独断と偏見に満ちたB級映画を あまり小難しくならず、できるかぎり、軽やかに語ってみたい。 B九の醍醐味は、理屈では計り知れないのだ。 とはいえ、相手はくせ者だ、ならずものである。 そんな簡単に扱えるような代物じゃない。 えてして、こちらが過剰に反応してしまって、 あることないこと、語り尽くしてしまうことになるかもしれないが そこはひとつ、ご愛敬として勘弁願おう。

映画・俳優

映画・俳優黒澤作品のなかでも、人気、評価の高い1本である『赤ひげ』は この年(1965年)の日本映画の興行収入ランキングで堂々第1位を記録している。 モノクロ作品にもかかわらず、髭を赤く染めてまで挑んだという 世界のミフネ演ずる赤ひげ先生を筆頭に、 藤原釜足、志村喬、左卜全、土屋嘉男、山崎努など 馴染みの黒澤組俳優たちがしっかり脇を固め、 そこへ若き医師役に若大将こと加山雄三を中心に その両親には、ちょっとした顔出し程度とはいえ 田中絹代に笠智衆まで贅沢にあてがわれている。 大根で頭を殴られるほどの強欲非道な淫売屋女将に杉村春子、 小津や溝口作品では見ることにない体当たりの狂女に香川京子など、 黒澤作品には珍しく、色とりどりの女たちによる映画でもある。

映画・俳優

映画・俳優赤い手帳に、赤い拳銃、そして長い鎖付きの赤い手錠(ワッパ)、 赤、赤、赤のオンパレード。 まさに劇画の世界である。 赤いドレスを纏って、男の欲望の前におもちゃにされても 決して取り乱さない真っ赤な唇の女デカ、杉本美樹こと0課の女澪(みお)。 そんな女刑事、いるわけないっしょ? と言われてもしょうがないくらい、この漫画のような世界の女だ。 それもそのはずで、あの篠原とおる原作の劇画からの映画化だから といってしまえばまかり通る。 そう、あの『女囚さそり』シリーズを描いた人といえば、なるほど と思う人コアなファンもいるかもしれない。 脚本も『女囚さそり』と同じく神波史男&松田寛夫のコンビ。 監督は『不良番長シリーズ』で名を馳せた野田幸男だ。

映画・俳優

映画・俳優『赤い影』と言うのは邦題ならではのもので、 配給会社がつけたイメージタイトルなのだが 映画の内容からすれば、実に示唆的で、的を射たタイトルともいえる。 この「赤」は、ここでは明確に 血の色(死)に直結しているアイコンそのもので いたるところに散りばめられているからいやがおうにも目を惹く。 溺死した娘も、殺人鬼の小人も、纏っているが真っ赤な洋服であり 兄弟ジョニーの自転車も赤(そういえ帽子も赤)、 霊能者は赤いベストを着ているし、 寝ていた司祭がなにやらふと目を覚まし見つめるのも赤い蝋燭である。 主人公は赤い柄のマフラーを身につけ、その妻は赤いブーツを履き、 葬儀では霊柩船に赤い花が艶やかに飾られているのをみても 明らかに赤という色にメッセージが込められているのだ。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ

住所

123 Main Street

New York, NY 10001

営業時間

月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM

土日: 11:00 AM – 3:00 PM