タッソー、夏の黄昏。アンドロギュヌスのいる舗道

いつだったか、雌雄モザイクのクワガタを発見したというニュース記事を見た。

ちなみに、「雌雄モザイク」とは記事によれば次のような事例である

(1)大顎の右側が雄の顎、左が雌の顎

(2)前頭も雌雄モザイク特有の模様が見られる

(3)上翅(し)の左側のみ雌の特徴であるとげが見られる。

要するに、半分がオスで半分がメスという個体。

言ってみれば、これはアンドロギュヌスそのものなのである。

(エルマフロジット、日本ではふたなりとも呼ばれる)

「生まれる確率は10万~20万分の1」だそうで

そんなニュースに、なにかとワクワクさせられる人間だが、

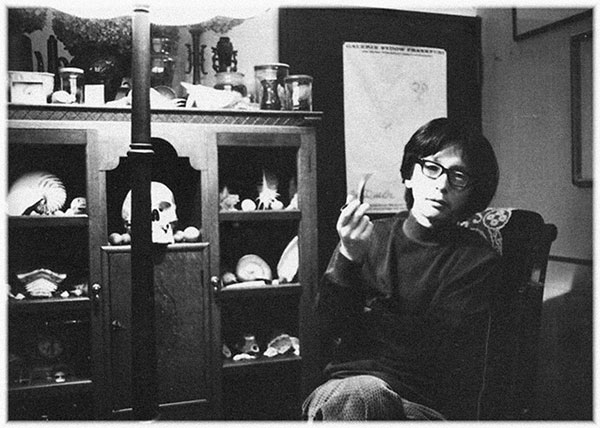

そこで、真っ先に澁澤龍彦のことを想起してしまうのはどうかとは思うが、

澁澤氏が60年代に刊行した書籍のなかで

本人が最も好む一冊『夢の宇宙誌』に記された

「アンドロギュヌスについて」の言説を、つい思い出したのである。

その卓越した博学で示唆に富むエッセイを読みながら、

かれこれ、年月とともにところどころ消えかかっている記憶をつなぎ合わせ

時代を経ても,自分の関心事が基本的にさして変化していないな、

などと思いつつ読んでいるうちに、

アンドロギュヌス、つまり両性具有たるものの本質を

忘れてしまっていたことにはたと気がついた。

両性具有の本質というのは、

あくまでも、太古からある人間学としての基本テーマで

人間は元来「人間」として存在し、

そこから分離したアダムとイブ、男と女であるという、

どうやら、人類共通遺産としての、そういう観念が、

根底にあるのだということである。

例えば、バルザックの有名なアンドロギュヌス神話をモチーフにした『セラフィータ』が

他の世紀末デカダン作家たちの解釈と決定的に趣きが異なるのは

それが堕落した異端や邪悪な肉体所有者としてのアンドロギュヌスではなく、

完全な人間のイメージ、いわば天界を目指す精神回帰としての

純粋な性の原点回帰を扱っている点だ。

これはスエーデンボルグの影響下における、ひとつの天使像であり、

一つの寓話ともいえる内容なのだが、

そんなこともあって、ぼく自身生まれてこのかた、

男という一方的な性しかしらぬ身でありながらも、

このアンドロギュヌスにはどこか神聖なるものとして

密かに注目してきた人間なのである。

かくして、僕が異端文学をはじめとするフランス文学の洗練を浴びたのは

この渋澤龍彦の影響抜きには語れないことを自覚するのである。

何年経っても、その全貌は計り知れないが、

氏の博識な宇宙の前に佇むと、

年甲斐もなく、単なる異端文学愛好家としての蒼白い焔が高ぶってくる。

一時期、澁澤関連の本ばかりを積み上げ

片っ端から夢中になって読み耽っていたものだ。

もっとも、あれは主に十代の頃の頭でっかちなころの話で、

肝心の中身は随分と抜け落ちてしまっている。

ぼくが初めて上京したのが1987年の夏、

真っ先に向かったのが神田神保町古書街であった。

そこで、適当に古本屋巡りを楽しんで

その収穫でホテルにもどって本をかじる、

あとはせいぜい六本木にあったWAVEあたりに足を延ばす程度で

十分、満喫を覚えた、まさに単なるサブカルオタクであった。

そんな数日間の夢のようなトウキョウ滞在をへて帰る新幹線の中で、

渋澤龍彦の訃報のニュースを知ったのだった。

今のようにネットなど普及していないアナログ時代、

はて、何で情報を得たのだろうか?

そのあたり、記憶は実に曖昧だが、思いはまったく色あせてはいない。

そこで、はらり花びらが落ちる瞬間のような、

そんな美しい音だけが聞こえ、ぼんやり窓の外の風景を眺めていた。

おそらく、当時、手にかかえていたのは、

コクトーの『大股びらき』かなにかだったような気がする。

いみじくも、澁澤訳の文学だったと思う。

その後、氏が眠る北鎌倉浄智寺に

同じく澁澤文学を愛好する友達と訪れた記憶もある。

だから夏が来るたびに、まるで霊性にみちびかれたかのように

澁澤本になんとなく手が伸びてしまうのが不思議だが、

ぼくが澁澤文学によって目覚めさせられたのは、

そういう精神とイマージュの交感そのものなのである。

当時、そういう思想や観念が自分の関心の中心だったなあと

懐かしく想い返した。

澁澤龍彦が照らす異質な文学性こそは、

まさにぼくが当時から抱えていた真理そのものだった。

二十歳前後、そういう異質なもの、異境なものに随分惹かれていた時期に

それはある種の現実逃避の旅を誘ってくれたものだが、

同時にそういう観念に取り巻かれ過ごしたおかげで、

随分現実社会との歩調に違和感を感じていたものだ。

確かに、書物として、ビブリオテカとしての澁澤文学は

今なおも圧倒的に面白いのだけれど、

よくよく考えれば、現実への興味、関心は薄く、

社会で生き抜くための実践的方法論などは何一つ語られてはいない。

これぞまさに偏愛的な“夢の宇宙誌”なのだということに今更ながら気づく。

要するに、今、歳を重ねた自分は

もはや観念だけでは生き通せなくなっているということだ。

仮に、自分がその当時の年齢下に生きている人間ならば、

はたして、この世界に、あれほどまでに入れこんだかは定かではないが、

といって、現実に目を向けながら

泰然自若とした心持ちで社会に向き合えたかといわれれば、

やっぱり肯定しかねるわけで

ならば、一時的にでもこの澁澤的な夢の宇宙誌のなかで精神を育み、

現実の社会から隔たった、太陽を背に、あたかも胎内回帰したかのような

そんな夢見る時空を過ごしたことは、まごうかたなく、

青春の幸福な体験だったと思う。

とはいえ、自分が今求めるのは、さほど偏狭ではない。

決して夢でも観念でもない、現実をそのまま受け止めるということでしかない。

そう、有り体の自分自身なのである。

その意味では精神的な健全性においては今の方が確かかもしれない。

そういえば、今回2020東京五輪で、性自認とスポーツ競技をめぐって

大会初という、ニュージーランドのトランスジェンダーの重量挙げの女性選手の

出場の是非が問われたケースが話題になっていた。

通常の生活とは違って、競技の場合は明確に線が引かれている。

まして、男女の能力差が歴然とあるなか、

これは能力に基づく区別であって、差別ではないのを前提に、

果たして、彼、彼女は男なのか、女なのか?

生まれ持った性別を順守すべきか、

文字通り、自認するジェンダーとしての権利を尊重すべきか

(大会は定められた基準にのっとりその権利を尊重した)

そんな二元論的問題のあやふやさが、にわかにクローズアップされた形だが、

今後も、こういうケースは増えてゆくのだろう。

このニュージーランドのトランスジェンダー選手ローレル・ハバードは

結局、記録なしで競技を終え、その後すぐ引退を発表した。

かりに、メダルを獲得していたら、多かれ少なかれ

新たな物議をかもしだしていたにちがいない。

とはいえ、あらかじめ定められた基準をクリアして臨んだ選手が

責められるのは気の毒である。

スポーツにおけるジェンダー問題は、この先も悩ましい問題になってゆくだろうが、

人類にとってのジェンダー意識は、社会の成熟度にともなって

変容してゆくのは、自然なことである。

それぞれが自認するジェンダーで生きられる社会が真の理想だとしたら、

その過程には時間を要し、一筋縄ではいかないものだとしても、

人類が、目覚めてゆく中で、この男と女の違いなど

必ずしも本質的な問題ではない、

ということに目覚める日が、いつの日か訪れるのかもしれない。

少なくとも、バルザックの『セラフィータ』にあるような、

アンドロギュヌの存在は、その意味で、自分にとっても、

実に自然で、ある意味理想系なのだ。

Meredith Monk:Book of Days

澁澤龍彦ははたして音楽が好きだったのか? はっきりいって、あまり音楽に対する思いを綴ったテキストを読んだことはないし、彼は、やはり書物の人であった。そのことは悪いことではないし、澁澤氏は、おそらく、音楽の力など必要とはしていなかったし、信じてはいなかったに違いない。まさに「Book of Days」なひとだった。このメレディス・モンクのアルバムは、中世ヨーロッパを舞台に、超能力をもつ一人のユダヤ人少女が現代社会を垣間見るというストーリー、つまりはメレディス版時をかけた少女であり、人間の在り方を広義に映し出した作品として、自身によって映画化されている。その音楽である。澁澤氏が生きていたなら、その内容に食指が伸びたかもしれない。テーマとしては十二分に澁澤氏の琴線にふれたであろう、そんな音楽だ。

コメントを残す