無邪気な狂気〜ジェルレアリスムはコクトーから始まった。

コクトー24才の処女小説『ポトマック』。

小説というにはあまりも骨の透き通ったような

ゼラチン質の散文である『ポトマック』は、

「鯨と腔腸動物の合の子」という

架空の生き物=怪物をめぐるコクトー流の寓話だ。

人によっては、その内容から、

シュルレアリスムの一連の小説にすぎない、

という生真面目な分類に甘んじて納得してしまうかもしれないが、

そこはやんわり、微妙に違うんですよ、

などと一応は断っておきたいのである。

そもそもが、シュルレアリスムなんて仰々しいものではなく、

たしかに、夢やら幻想やら自動手記やらの感性は、

シュル(一般的にはシュールと言っているが、

正しくはシュルだ)な感性に相応しいといえども、

そこは、とてもシラフで書き連ねたようなものではないので、

そう難しく考えても仕方がないというのが、こちらの見解である。

どちらかといえば、子供のラクガキのような感性に近く、

と言って、そんじょそこらにいるガキどもによるイタズラ書き、

と言った類いのものでもなく、当人なら、一言、

これはポエジー(ポエムとポエジーは似て非なるもの、

といえば事は複雑化するので割愛)のなせるワザ、

と言い切ってしまうに違いあるまい。

が、そこはこうしてわざわざ取り上げている以上、

あえて分かりやすく、ジェルレアリスム

(透明なジェルメデュームのような世界)

という自前の造語に置き換えてみたのである。

ちなみに、他に比類のないものだから、

今のところこのジェルレアリスムは、

これが唯一無二で、継承するものが見つからない。

いうなれば、最初にして最後のジェルリアリスム小説である。

が、そこはひとまず、おいておこう。

内容はというと、ひとつはウジェーヌたちとモルティメ夫妻との話、

もうひとつは詩人の分身ペシケール、

そしてアルジェモーヌがこの夢見る水棲動物ポトマックと絡むという話。

一見、荒唐無稽な散文といえばそれまでだが、

なかば自動手記に近いスピード感、

その渾沌と開けやらぬ夢のような饒舌さが、

いかにもコクトーらしい作品である。

大戦前後に執筆され、その空気が支配してはいるものの、

あくまでも一詩人の創造の秘密がちりばめられているのだ。

矛盾撞着から、模索から、誠実で筋道立った均衡の崩れから、ひとつの真理が出ててくることを確信していた僕だから、この本にたとえば「盲目の建築家」とか「夢遊病の軽業師」とか」「九の数による証明」とか「無秩序の哲学」とかいったような題をつけることもできたかもしれない。

そして、再び十六年後の大戦前後に再び筆をとり

「ポトマックの最後」ではこういってのける。

この本は宿命的な光の下で読まれるべきなのだ。僕達の真の読者は軍隊にいる。この人たちは読書に飢えている。一種の催眠状態の中で、また虚無の淵で書き上げられたこの作品は、僕達がいま体験している、この巨大な謎の中で読まれるのが理想ではないだろうか?

ポトマックの最後

「春の祭典」によってインスピレーションを掻き立てられ

本作品を着手したコクトーは、

これを作曲家ストラビンスキーにオマージュとして捧げ、

『パラード』(舞台)、『詩人の血』(映画)、

そして数々の絵画・ドローイングという

自身のビジュアルイメージの先駆け的要素を

ふんだんに懐胎した作品だと断じることが可能だ。

挿入されたデッサン64点は、若き日の詩画集といっていいし、

今日のイラストレーターばりのエッセンス、軽やかさがある。

生涯にわたり、デッサンをほめられるのを好み、

ひまがあれば大量のデッサンを描き残したコクトー、

線画家としての出発点でもあり、

なにかと興味深いウジェーヌたちの紙面上の狂態をご覧あれ。

この愛すべき作品「ポトマック」は、映画史におけるコクトーの位置同様、

コクトーの作品群のなかですら、その実、

捉えがたく、評価および位置付けるのが難しい作品だ。

とはいえ、その豊かな詩の泉は、

無邪気な永遠の若さを供給している、

実にコクトーらしい夢と直感のアマルガム、

すなわち彼がこだわったポエジーそのもの、というべく作品である。

しばし、コクトーの文学的レトリック、

詩的構文は原文で味わうことなくして、

なかなかそのエレガンスまでは吟味しようもないところで、

なんとも読者泣かせの代物だが、

なにぶんこれ以上ない適任者、といえば、

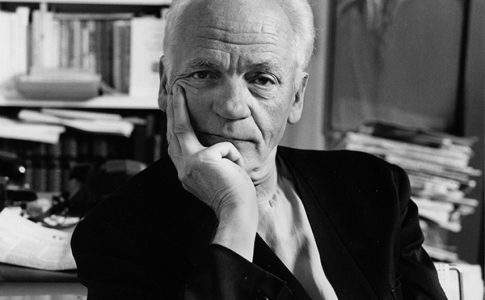

いわずもがなのタッソー澁澤龍彦、

これぞ名訳で読み齧れるのは、むしろ幸福な事態かもしれない。

ぼくは五里霧中で書いていた。あとで気がついたことだが、そのとき僕は脱皮していたのであり、体の組織が変わるあの危険な状態のなかで書いていた。

詩人としての足掻きが微笑ましくもある、

「美よりも速く駆け抜けた」偉大なる韋駄天詩人の、

若き日の甘くも苦い日常言語というわけだ。

もっとも、詩(ポエジー)はスピードだ、

というのがジャン・コクトー流のレトリックだから、

その実践が作品を次々乗り継いでいったことぐらいは、

いま、だれもが認識している。

かくして本物は、時代をへてもスピードの衰えを知らないままである。

魂のスピード狂は死んでから、さらにスピードを増す。

時代の寵児、いまではそんな野暮ったい美辞麗句、説明的言説など

まったくもって不要だろう。

時代はこのスピードによって分析され捕えられるものだということを、

いまさらながらに証明しつづける、

この呪われたマルチアーティスト、かくなるフレーズが、

いささか時代遅れのように響くのも、

やはりこの先鞭をつけた人物のアウラの輝きが、

永遠のものにほかならないからだ。

僕の生活が支離滅裂で、却って夢に脈略があるのは、僕をあのポトマックと縁続きにするところのものだ。同じ液体が僕らには通っているのだ。僕は犬と狼、かたみに呼びかわすものの中間を行く。ぼくは夢のなかでいつまでも生活しつづけ、昼間の自分のメカニズムのなかで夢見つづける。

神業による紙技か。

そのひとつひとつの世界をみると、

ときに可愛いアナクロニスム、ときに赤裸々なまでの魂の告白だ。

いや、それは夢のように危うい。夢の残滓というべきか。

そう、すべて「手仕事」の産物であることを思い出そう。

「美女と野獣」の野暮ったいファンタジーを見よ、

「ジャノへの手紙」への赤裸々なる思いを見よ。

そしてこの無邪気な「ポトマック」を見よ。

絶えずナルシズムに傾斜しつつ、

他者への情愛もわすれなかったジャン・コクトー、

いまとなってはどれも愛嬌であって、

別段嫌味などカケラもみられない。

本名は、クレマン・ウジェーヌ・ジャン・モーリス・コクトー 。

ここにコクトーは母系の名ウジェーヌをもって、

いわゆるこの処女小説(小説というには語弊があるのだが)「ポトマック」に、

不思議なキャラが登場させたことと

なんらかの関係があるとされている。

死のイマージュと絶えず戯れた彼は、

モルティメ夫妻(mort=父の自殺、petit=自分、

そしてmere=母の合成という説がある)を登場させる。

アルフレッド・ジャリが産み落とした

怪物ユビュの末裔であることは見てあきらかだが、

こちらはどうにも愛嬌がある。

いや、その深層を抱え込んだ皮膚の下に流るる血こそ、

美の秘密そのものなのだろう。

スキャンダラスとは似ても似つかぬ御愛好だが、

夢の世界、ポエジーの深淵はかくも深い。

とりたてて、筋があるわけでもなく、

散文調というのか、雑記調というのか、

定義や解釈を拒否する、ちょっとしたラディカルな意志と、

どことなくもスノビッシュな野心のようなものも

見えかくれするポトマックは、時代を経て、

むしろ、現在においてこそ、

リアルタイムなキッチュさを発揮し、

堂々若々しくおどけてみえる。

以後コクトーの多様性は、

この小説もどきにすでに懐胎されている。

つまりは未来永劫の告知といって過言ではないほどだ。

Be Bop Deluxe:Jean Cocteau

コクトー好きなミュージシャンといえば、ビル・ネルソン。みずからのレーベルもCOCTEAU レーベルと名付けるほど。いろんな曲にそのエッセンスを散りばめているのですが、その全身ビーパップデラックスの曲に、そのものの曲がありますね。まさにコクトー讃歌の一曲。

コメントを残す