ミロを見ずして抽象絵画を語るーにゃ

スペインはバルセロナに生まれ、カタルーニャの地に才能を育まれた画家ミロは、

星、月、鳥、人間、植物といったモチーフを、

線と点、単純化されたフォルムと情熱的な色彩を組み合わせ、

どこかユーモラスで、どこか開放的、

時に大胆な筆捌きでもって、

宇宙的なスケールの世界を画布に吹き付ける画家として、

つまりは、アブストラクト絵画の大家のひとりだと認識されている。

だが、当人は決して労働を苦にしない庭師のように

絵を整えてゆく歓びに導かれし画家だ。

職人である前に、詩人なのだ。

詩人である前に、子供なのだ。

そこで、色彩とフォルムを絶妙に散りばめる術を駆使し

線を引っ張り、農夫のように、自由の種を撒いて行くのだ。

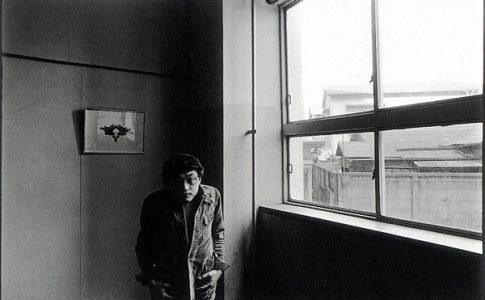

ぼくは、そんな抽象画のスターから

とっくの昔に洗礼を浴びている。

だが、時を経てどうだろう?

アート遍歴を重ねるごとに、その迫り来る名目上の刺激にうつつをぬかして

大家のことを少しばかり忘れかけていたほどだ。

それではまずい。

かしこまった自分に、大人びた顔つきに甘んじる自分自身に、

もう一度、ミロという宇宙をこの網膜というキャンバスにぶちまけねばならぬ。

そんな思いで、今回は久しぶりのミロ大回顧展へと足を運んだのだ。

改めていわせてもらう。

ミロを見ずして抽象絵画を語るーにゃ、と。

美術界では、「ミロは詩人のための画家」といわれ、

「シュルレアリスムの例外」とも評されてきた。

ぼく個人は、次のミシェル・レリスの言葉が

一番的を射ているものだと思ってきた。

「正確に言えば、それは間の抜けたナイーブな単純性ではなくて、

むしろ狡る気のない農夫の単純性に近いものだ」と。

つまり、農夫の単純性であるがゆえに、

他の追随を許さぬ、真のシュルレアリストだったのかもしれないのだと、

このあたりは、ブルトンの醸す権威でさえ、抗えぬ絶対の真実だった。

この長年、ミロという画家の所業に思いを寄せ

その絵については、愛でる対象としての思いを募らせてはきたものの、

いざ、言葉でその思いを綴ることさえなかった。

いや、なかったのではなく、できなかったのである。

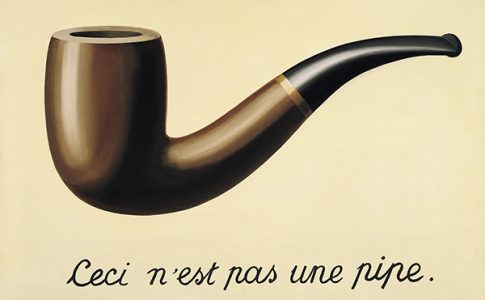

そう、ミロの絵は、まず容易な言葉の装飾を許さず、

そして、形式の中に押し込めるようなものを拒絶する、

絶対の自由、絵を描く喜びが横たわっているからだ。

なぜ書くか、にこだわった詩人、美術評論家瀧口修造が愛した

この画家の絵は、夜空に浮かぶ天体をみるがごとく、

聡明でありながらも、手垢に塗れた大人の目からは

とうてい手の届かぬ童心が跋扈する芸術である。

子供の絵について、杓子定規の言葉を並べたところで敵うわけもない。

とはいえ、このミロの絵は断じて子供の絵などではない。

むしろ子供がまねても描けない絵なのだ。

今回、久々にその大回顧展で、初期から晩年まで作品に触れたことで

その意味を改めて強く感じたまでである。

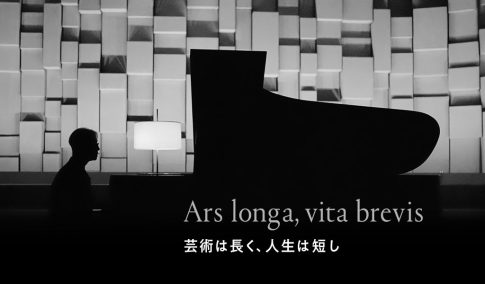

ジョアン・ミロの線には確かに一定の拍子がある。

それはただの線ではない。

夢とリズムが混じりあいながら生まれた、音を伴った可視の音楽。

ミロの絵は、目で見るものというより、耳で感じる絵画というべきか?

ここで、わかりやすく、その例を挙げてみよう。

Jazz meets MIRO!

1959年、ジャズピアニストのデイヴ・ブルーベックが《Time Out》を発表する。

変則拍子を駆使したこのアルバムは、ジャズの常識を揺るがし、

同時にジャケット・アートでも人々を驚かせた。

描かれていたのは、カラフルでリズミカルな抽象。

線と円、色面の戯れ──どこかミロを思わせる形たちが、

まるでブルーベックのピアノを視覚化したように配置されていた。

実際には、このジャケットは日系アメリカ人のグラフィックデザイナー、

ニール・フジタの仕事である。

だが、その“ミロ的”なデザインは、偶然を越えて精神的な共振を感じさせる。

ミロとブルーベック、この一見不思議なめぐりあわせだが、

当然出会ったことなどないはずの、ジャンルを超えた組み合わせだ。

しかし、両者の表現には確かに共通点がある。

構造の中に自由を見出し、即興の中に詩を宿す。

そのやり方が、音と線という異なる媒体で、

まったく同じ呼吸をしているのがわかるはずだ。

ミロはかつて、詩人ブルトン率いるシュルレアリスムの波に身を浸しつつも、

「いかなる主義にも属さない」と語った強さがある。

運動よりも、即興的なひらめき、純粋な詩的感受性に忠実であろうとしたのだ。

まるで、五線譜のない楽譜に、絵筆で音を描いていくように。

だからこそ、ミロは決して文化にさえも消費されなかった。

彼の〈星座〉シリーズ、それはまさに、

ジャズにおける即興ソロのような存在がそこには描き出されている。

重力から解き放たれた線が、まるで音階のように画面を舞う。

色は旋律を奏で、点はリズムを打刻する。

そこには静寂の中に鳴り響くような

そんな純粋な「音楽性」が宿っているといえよう。

そしてそれは、モダン・ジャズの魂にも通じる。

規則を解体しながら、なお「構造的であること」を諦めない。

即興と無意識が交差する瞬間、ミロの線も、ブルーベックのリズムも、

宇宙的な秩序のささやきへと変わる。

それは無論、マティスの切り絵固有のモダンなリズムとも違う。

ミロはどちらかといえば土着的。

マティスはさらに時代のモダンをひとりゆく。

たとえば5/4拍子。

それは歩き慣れたリズムの外側にある、ほんの少しのズレ。

ミロの絵もまた、我々が知る世界のわずか外側を歩いている。

けれど、そのズレのなかにこそ、本当の自由があり、気付かされる。

形式を手放さずに飛ぶこと、それが、ジャズであり、ミロの詩だった。

ミロが鳴らした変拍子。

それは、絵画のなかでしか聴こえないリズムかもしれない。

だが、その音を感じたとき、我々の内なる時間もまた、

ふっと外れ、跳ね、踊り出すのを感じるのだ。

もちろん、そこに定義もないし、定型の音楽もない。

ミロの絵の自由さに、音楽が追いつき、じゃれあうだけだ。

そんなことで、スペインが産んだ抽象絵画の巨匠ミロを

美術の観点から、言葉を重ねてゆく作業に限界を感じながら

ある種、ミロ絵画の音楽性に甘えて、あえてぼくは言葉から逃げた。

シュルレアリスムという運動の喧騒を縫って、

ひたすら自由への道を主張し続けたミロ。

その絵は、生きる歓びに満ちている。

だが、ときに、キャンバスを焼くほどに熱を帯びた。

戦争への憎しみ、資本主義、物質主義への反抗が滲む。

その本質こそがミロなのである。

Dave Brubeck:Unsquare Dance

音楽と絵画は、しばしば異なる言語だと言われる。だが時に、その境界はふとほどけ、互いの深層で出会うことがあることを教えてくれるデイヴ・ブルーベックの名盤『Time Further Out: Miro Reflections』(1961)は、そのような“交差点”で生まれた作品だ。タイトルに「ミロの反映」と掲げられ、前作『Time Out』の変拍子ジャズの実験精神を引き継ぎつつ、さらに抽象的な次元へと進化している。7/4、9/8、11/4など、聴き慣れた拍子の外側を歩くような楽曲たち。なかでも《Unsquare Dance》の軽快な7拍子は、手拍子とベースの遊び心が際立つ、まさに“音楽の跳躍”といっていい。

この作品のもう一つの魅力、それは音の背後にある“絵画的感性”だ。“Reflections”という言葉が象徴するように、ミロの絵のアルバムジャケットには、色面と記号が浮遊するような抽象画が配されている。その精神性は明らかに彼のそれをなぞっている。線と色が呼吸し、空白が詩となるような構成。まさに、視覚的なリズムがそこにある。

ミロの絵画──とくに戦中に描かれた〈星座〉シリーズは、音を発しないジャズそのものだった。重力を忘れた線、無意識に導かれたかのような点と色彩。それらは混沌ではなく、むしろ秩序の彼岸にある“遊び”のようなもの。そしてブルーベックの音楽もまた、拍子を解体しながら、見えない構造を築いていく。そんな二人は、異なる媒体で、同じ宇宙の地図を描いていたのだ。拍子を忘れた先に、自由がある。形式をはみ出すことでしか届かない場所。ブルーベックがピアノでその地平を目指したとき、ミロはすでにその空に、星々のスコアを描いていたのかもしれないのだ。

コメントを残す