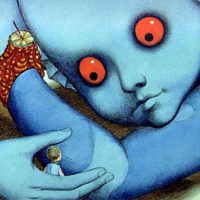

夢見るアリスは漆黒に佇む

食べ物を粗末にするな、とは

日本人なら、むかしからよくいわれてきたことである。

テレビ番組などで、食べ物を使ってふざけ合うコントのようなシーンを放映すると

必ずクレームが入ったとはよく聴く話。

そうしたモラルの是非はおいておくとして、

それが芸術なら許されるか? という点において、

今回、そこを問題提起したいわけでもなく、

ひたすら、その世界観に魅せられるという想いから、

純粋に、写真家今道子による作品について、触れてみたい。

彼女の作品には「野菜・魚・果実」といった素材が頻出する。

直接の被写体でありながら、《タコ+メロン》や《鮭+鰈+ハイヒール》など、

単に「静物写真」を撮るのではなく、

素材同士を「関係させて構築されたオブジェ」として、

再配置・撮影する手法が特徴的である。

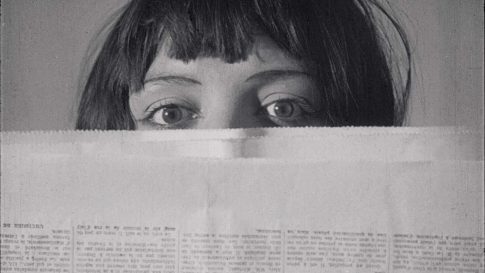

また、彼女の多くの作品がモノクロームであることが重要なのだが、

そのビジュアルインパクトは、実に強烈であり、

詩的好奇心をかきたてずにはいられない

とりわけ、鮮魚の生々しさはグロテクスでさえあるのだが、

色彩を排し、コントラストや質感、光と影の関係で構成されているところに

寓話性がひとりでにあふれだす。

そこに、ぼくはダークアリス的な世界観を読み取るのだ。

この選択によって、「素材そのもの」から余白や「間」を引き出しながら、

見る者の想像力を喚起する余地を残す今道子の写真は

静かに闇の魔力、その魅力をもって立ち上ってくる

ぼくは、そんな彼女の世界観に魅了されるひとりである。

目を背け、排除しようとする生理をも踏み越える禁断の瞬間がある。

色が喚起する即時的な意味を削ぎ、

「形/質感/質量/陰影」のみによって語ろうとする試みは、

中世異端のマニエリスム、アンチンボルドの色彩の魔境に対する美として、

新たな解釈へと誘ってくれるのだ。

彼女の写真が醸す、死せるものへの関心や眼差しは

あきらかにスティルライフ(静物)の一線を越えた異境である。

それは、どこか、ジョエル=ピーター・ウィトキンの世界とも近接するが、

彼女の写真からは、そんなショッキングで宗教的な神話学の匂いは漂ってこない。

純粋なる直感と、実験精神があるだけだ。

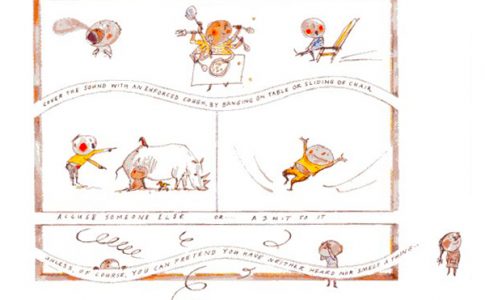

そこに遊び心や悪戯心、子供のエロスなどが加算されてゆく。

こうした発想を、彼女はその対象に誰もが手に届く日常から調達し、

それを写真という瞬間の美として捉えるアーティストであるところに

ひたすら親近感が湧く。

ただし、その源泉は、明らかにシュルレアリスム的であり、

彼女が影響を受けたという、澁澤龍彦、種村季弘らが発信してきた

異端の知のイメージを呼び覚ますことになるだろう。

では、具体的に、彼女の作品を挙げてみよう。

「タコ」と「メロン」、この作品名だけでも多層的な《タコ+メロン》での、

生のタコ(あるいは食材としてのタコ)と果実のメロンの組み合わせは、

両者とも“食べられるもの”として、動と静、水生と陸生、

そして動物と植物という対比が浮き上がってくるのだが、

写真にすることで「食材」から「オブジェ」へと変換される瞬間が、

まるで静物画のように、しかし素材の質量・生気が残留しているように見える。

同時に、暗喩的に潜むエロティシズムの刻印。

グロとキッチュの交差がある。

このようなアプローチから、「生きていた/生きていた形跡がある」

「もともと用途があったものが用途を離れて美術物に転化される」といった、

そんなテーマが表層が見るものに臨場感を突きつけてくる。

あるいは、こちらは鮭と鰈に「ハイヒール」という

明らかに“素材的には異質なモノ”を添えた《鮭+鰈+ハイヒール》。

シュルレアリスムのデペイズマンや、優美な屍骸(le cadavre exquis)にも

相通じるところだが、こちらはそこに生の臨場感が伴う。

魚という古くから食文化にある素材が、

高級/人工/ファッションの象徴であるハイヒールと並ぶことで、

視覚的な違和感を生み出すのだが、

この並置が意味するものを考えていくと、

「死と装飾」「自然と人工」「食とファッション」という

異なるドメインの交差を暗示しているように思えてくる。

魚が「生きていた+食材」というリアリズムを持つ一方、

ハイヒールは「装うためのもの」「死とも用途とも別の次元」にあるモノとして、

その対局のコントラストは、まさにブルトン流の「黒いユーモア」として現れるのだ。

そのとき、われわれの視線は、現実と想像の一線を越えた、

イマジナリーな旅路へと誘導される冒険者になるだろう。

その他にも《鰍+帽子》、《コハダとブラジャー》などの

一見して、身体性を生々しく刺激するようなモティーフが現れる。

また、近年、今道子は素材/モチーフをさらに拡張してみせる。

例えば、《シスターバンビ》や《繭少女》《巫女》などでは、

昆虫や人形的モチーフ、繭・仮面・少女像といった記号的な対象が登場する。

これは、初期の「魚・野菜+モノ」という構成を進化させた、

「生/変化/仮構」のテーマへと移行していることをも示唆している。

言い換えれば、単なる静物オブジェではなく、

物語性・身体性・記号性を帯び始めているといえるだろうか?

観るものは、そこに「少女」「繭」「巫女」という言葉が持つ、

象徴空間(儀式・再生・変容)との接続をも読み込むことになるのだ。

その漆黒は暗闇ではない。

闇に葬るのではなく、夢見るアリスは闇を舞台に駆けるのだ。

このダークサイドアリスの世界観に、ますます惹きこまれていくのだ。

Cocteau Twins : Alice

アリス的夢想をかきたてる今道子の写真を眺めていて、久しぶりにエリザベス・フレイザーの声を聴きたくなった。そのイメージはあきらかに4AD的で、そのレーベルを代表するコクトー・ツインズに行き着くのはぼくにとっての必然だ。

彼女のモノクロームのワンダーランドには、

まるでその曲の霧のような遠い声が似合うだろう。

“魚の鱗のざらめを映し、果実の断面を夢に翻訳するその間(ま)に”、月を覆う雲のように被さってくるだろう。

腐敗と優美が寄り添うテーブルの上で、この旋律が静物たちに語りかける。

“これは夢か?” “いや、生なのか?” と。

どうか、この旋律が、それら、魚、タコ、ハイヒール、そして影たちに届くことを願おう。

美しき「アリス的夢想」へ、乾杯!

「Alice」は、Cocteau Twinsのシングル「Violaine」(1996年)に収録で、このシングルはバンドの晩期、英フォントナ/キャピトル契約下で出されたもので、「Violaine」というタイトル曲とともにリリースされているが、エアロスミスのスティーヴン・タイラーの娘、リブ・タイラー主演の、ベルトルッチの”Stealing Beauty”(邦題:『魅せられて』)でも使われている。

コメントを残す