低すぎやん、高すぎやん、空飛ぶ泥舟やん

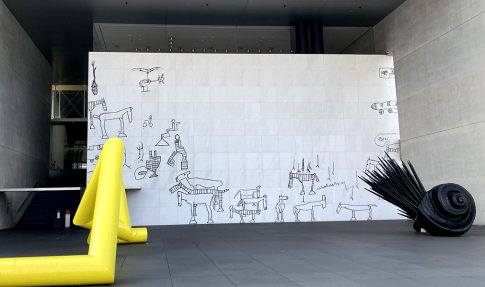

藤森照信の建築には優しさを感じる。

親しみを感じる。

日本人の心をくすぐる設計がなされているからだ。

何年か前に、その建築物をこの目でみたくなって

氏の郷土、長野の茅野の地を訪れた。

あの実にユニークな空飛ぶ茶室が観たかったのだが、

その際、隣接する縄文建築や神長官守矢史料館の佇まいにも驚かされた。

外壁には割板の技術を用いたサワラの割板が敷き詰められ

屋根には地元産の鉄平石を使った諏訪伝統の「鉄平石葺き」を使用。

内部にはいると、ワラ入りモルタルの土壁に、

窓に使われている手吹きガラスなどが、興味深く目に飛び込んでくる。

夏なのに、中に入るとひんやりとして、実に心地良い空間だった。

これが古代人の生活の知恵というやつか。

どれもが手作り感覚で、人の息吹が感じられる建築に思わずうなった。

「人間のつくる建築に、神様がつくったとされる自然を組み込むのは至難の業」

そう語る藤森建築だが、立派に自然と共生している。

むしろ、自然の内部から芽吹くという感覚を体現しているのだ。

焼杉、土壁、銅板、石葺き屋根。

外見はユニークだが、どれもが「自然の記憶」をまとい、

先人の知恵を拝借しながら、

現代の風景にゆっくりと根を下ろしているのがわかる建築物である。

その思想は、彼が学んだ建築史の知性だけではなく、

信州・茅野の土に宿る感性の交差点から生まれたものだ。

「地面から生える建築」という言葉どおり、

藤森の建築は、土地の呼吸に沿う試みといえる。

それはわれわれ日本人のDNAに直結するものとして、

本能をくすぐってくるのである。

藤森が注目するのは、合理と効率を誇る弥生の心ではなく、

生命と遊びに満ちた「縄文的精神」であることに注目してみよう。

縄文とは、整っていないもの、偶然にできたもの、

そして人間が自然と共に生きるための感覚的な知恵の源泉なのである。

「弥生的な建築は整いすぎている。縄文的な建築には生命のうねりがある。」

『建築探偵の冒険』(筑摩書房, 1996)より

その精神を体現したのが神長官守矢史料館だ。

明治初期まで諏訪大社上社の神長官を務めたの守矢家の敷地内に

文書を保管・公開する名目で建てられた博物館である。

一方で、遊びの要素を加わえたのが、

ジブリ的な夢見る建築、空飛ぶ泥舟である。

茶室の窓からは、茅野の町が一望できるという、

地上約3mの高さに4本のワイヤーで吊り下げられた茶室には

残念ながら、入れず味わえなかったが、

神長官守矢史料館同様の銅板葺きの屋根に、

木造の構造で、下部に土を塗って仕上げられているのは確認できた。

これが空中に浮かんでいるだなんて、なんというファンタジーだろうか?

その近くには地上6メートル、2本の栗の木の上にのっかる、

世界でもっとも高い茶室「高過庵」がある。

(ちなみに「世界でもっとも危険な建物トップ10」に選出されている)

元首相・細川護熙氏のために設計されたという茶室だが、

2本の栗の木の上にあって、ここに手作りの梯子が掛けられている。

中へは体をねじ込むようにして入り、

まるで原始の洞窟に入るような体験である。

残念ながら、これも中身は写真でしかみたことはないのだが、

お湯を沸かすための炉があり、窓から絶景の八ヶ岳を眺望できるのだという。

また、「低過庵」と呼ばれるピラミッドのような四角錐の竪穴式の“地中茶室は、

2017年「八ヶ岳JOMONライフフェスティバル」の一環で

制作されているが、ここには市民共生の概念も根付いているのが窺い知れる。

低過庵の外壁を覆う黒い焼杉は、山の影と風の湿りを吸い込み、

土壁の茶と銅屋根の緑青とともに、

建物をまるで「地の肌」のように見せている。

焼杉は単なる防腐材ではない。

火によって一度“死んだ”木が、黒い皮膜をまとうことで第二の命を得る。

それは、火と木の和解であり、

藤森が信じる「自然の中の再生の循環」の象徴なのだ。

『藤森照信建築』のなかで、「焼杉を張ると、建物がどっしりと落ち着く。

それは、人が服を着るような感覚に近い」と書いている。

この言葉に、藤森建築の神髄がある。

建物は風雨に耐えるために“服”を着る。

火で焼かれた黒い板が、やがて雨に銀化し、風に削られ、

老いてゆくことを完成と呼ぶ概念がなんとも素晴らしく、

焼杉は、時間をまとった詩的な皮膚なのだと。

また、手動式の屋根を開くと、暗闇の底から一気に空がのぞく。

光と闇の往還こそは、古代からのロマンであり

縄文人の祈りの構造を現代に移したような、そんな想いが伝わってくる。

そんな藤森の醸す縄文的思考の帰結である建築設計に興味は尽きない。

“身体を使って建築と交わる”感覚とでもいおうか。

機能だけがすべてではなく、

縄文的な身体性と自然感覚の回復という視点では、

現代建築が便利さの名のもとに切り捨てた、

動きの詩を呼びこむ建築の真髄が滲んでいる。

藤森はこの二つの茶室を通して、

建築が「上昇」と「潜行」という相反する運動を包含できることを示した。

天と地、理性と感覚、昼と夜。

そのあいだにこそ、人間の本来の場所があるというわけだ。

「ちょっと難しい実験を一緒にやってみようという理解のある施主とは、一種の共犯みたいになってねぇ。」

『木のまちジャーナル』(kinomachi.jp, 2020)インタビューより

そんな藤森の言動から

建築は、職人や施主との共同作業=共犯関係の中で生まれるといっていい。

図面上の完成ではなく、現場での試行錯誤を楽しむ。

焼杉を焼くときの煙、土を塗るときの手の跡、

それらがそのまま建物の一部になるのだ。

「建築は、理性の産物ではなく、遊びの延長だ」と藤森は言う。

その遊びは軽やかで、しかし真剣かつ理にかなっている。

笑いながら泥をこね、火を焚き、草を植える。

その一連の行為が、「建築が人間に戻る瞬間」だと彼は感じているのだ。

こうしてできた建物は、どれも少し不格好で、しかしどこか愛らしい。

こうしてみていると、藤森の黒い建築は、単なる素材の選択ではなく、

谷崎の名著、陰翳礼讃の再解釈でもある。

「焼杉の黒は、光を吸う。」

その黒は光を拒むのではなく、闇を介抱する優しさでもある。

谷崎潤一郎が「陰翳のなかに美を見いだす」と書いたように、

藤森もまた、現代建築の明るすぎる理性に抗い、闇を取り戻すことに成功した。

他にも、群馬・高崎の「燕庵」には、焼杉壁が周囲の光を吸い、

室内にはやわらかな反射光だけが差し込む建築がある。

暗いのに明るいという、

その微妙な陰影の中で、人の感覚が目覚めるのだ。

それは、視覚よりも皮膚で感じる建築と呼んでいいのだが、

闇は、感覚の再生の場だということにも立ち返らされる。

とはいえ、藤森建築は、完成した瞬間に「老い」が始まる。

銅が酸化し、土壁がひび割れ、焼杉が白化する。

それはひとつの覚悟である。

しかしそれを、彼は修復しない。

「朽ちることは、死ぬことではない。自然に戻っていく過程だ。」

講演「地面から生える建築」(2016, 茅野市)より

彼にとって老いることは、建築の終わりではなく

呼吸の延長にあるものだという解釈である、

これは永遠への循環のスタートだという認識だ。

老いを拒まない美。

それは、藤森が長年研究してきた民家や古建築に通じる

日本的寛容の精神そのものだからだ。

焼杉の黒は、やがて灰色になり、さらに銀色へと変わる。

それは劣化ではなく、時間の詩と呼ぶべきものを呼び覚ますだろう。

時間を味方につける建築がここにあり、

そこに藤森照信という建築家の凄みがあるのだと思うのだ。

では、藤森照信の建築とはなんなのか?

理性と遊び、火と水、光と闇、天と地のあいだに立つこと。

いびつさや不安定さをも乗り越える覚悟と挑戦。

彼の建築を一言で言うなら、それは「矛盾の調停」とでもいうのだろうか?

しかし、彼はその調停を深刻に語らない。

代わりに、にこりと笑う。

それが、彼の建築の一番の魅力だと思う。

建築は笑うのだ。

なんと素敵な表現だろうか。

なんと詩的な響きだろうか。

火で焼かれた杉が風に鳴り、草が屋根の上で季節を告げ、土は震え、囁く。

人々がその中で湯をたて、語り合うというところに

人間の必要とする根本がある。

それは、建築が再び人間と自然の間に戻ってきた証である。

藤森照信の“縄文的ユートピア”とは、未来のために過去の知恵を呼び戻す、

笑いのある文明のかたちなのだ。

なにより、人にフレンドリーで、優しい共感であり、共鳴だといえよう。

JUNGLE BOOK : YAS-KAZ

縄文というくくりから、あえてこれを引っ張り出してきた。1975年に天児牛大が創設した山海塾の『縄文頌』という舞台のために書き下ろされた、パーカショニストYAS-KAZこと、佐藤康和による、その名も縄文を讃える音楽である。「縄文」は、均整や効率の前にある生命のうねりを呼び起こす語であり、“原初への讃歌”として設計された山海塾の舞台と呼応する。舞踏が「自然/時間/生と死のリズム」を描く試みであるように、民族打楽器的要素のなかに、特定ジャンルに枠づけきれない“交差領域をゆく、プリミティブなアンビエントなムードが漂う。実際の縄文人がどんな音楽感を持っていたのかは知らないが、そんな音楽を「藤森建築頌」として捧げたい。

コメントを残す