石の声を聞く

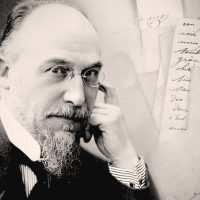

澁澤龍彦は、石を愛した文学者だった。

それは鉱物愛というよりも、オブジェ愛に近く、

海岸や旅先で、貝殻や石ころなどを拾い蒐集していたのも、

おそらく、氏が好きな鎌倉時代の明恵上人を

どこかで意識していたからかもしれない。

『胡桃の中の世界』に収められたエッセイ「石の夢」で、

彼はプリニウス『博物誌』の宝石篇を繙きながら、

石こそが「自然の美の要約」であると語っている。

ロジェ・カイヨワの言葉を引いて、

人の手が触れる以前に、すでに世界の記憶を結晶化した石を尊びつつ

偶然にして必然的な模様や光沢を讃えてもいる。

澁澤にとって石は単なる鉱物ではなく、幻想を呼び寄せる扉であり、

時間を超えるオブジェだった。

そんな石に耳を澄ませる文学者がいたとすれば、

その響きを実際に奏でる音楽家がいる。

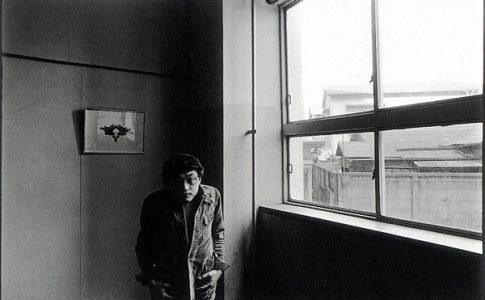

香川県多度津町に生まれた土取利行である。

彼はミルフォード・グレイブスに師事したフリージャズのドラマーであり、

デレク・ベイリーやスティーブ・レイシーらと共演するかたわら、

同時に世界の民族音楽を歩いたフィールドワーカーであり、

日本近代の大衆歌を掘り起こした研究者でもあるのだ。

だがその活動の中でとりわけ特異なのは、

サヌカイトという不思議な石との出会いだろう。

讃岐山脈から産出するこの石は、旧石器時代には矢じりや石器に使われ、

約1300万年前の火山活動で生まれたとされる。

叩けば「カーン」と澄んだ金属的な音を響かせることから

地元では「カンカン石」とも呼ばれている、

石器の時代と現代をつなぐかのようなこの石琴の響きに、

土取は深く魅了された。

サヌカイトを叩く彼の姿は、澁澤が夢想した

「石の美」を現代の音響として甦らせる行為にほかならない。

だが土取は、この石を単なる「楽器」とは考えなかった。

彼にとってサヌカイトは、過去と現在をつなぐ地球そのものの声である。

香川で生まれ育ち、祭り太鼓や瀬戸内の自然音に囲まれて育った耳が、

この石の響きを「自分の土地の声」として受け取ったのは必然だった。

浜辺でサヌカイトを叩くとき、波の音と混ざり合い、

人間の演奏と自然の呼吸が溶け合う。

そこにあるのは「音楽以前の音」であり、

時空を超えた大地と人間の交感そのものだった。

実際、土取という音楽家は世界各地の民族音楽を訪ね歩いた人だ。

アジアの声楽、アフリカの打楽器、東南アジアの祭祀音楽。

それらを単なる「資料」として収集するのではなく、

自らの身体で経験し、演奏に取り込んでいくのだ。

この姿勢は、日本における近代大衆歌の再発見とも響き合う。

彼は演歌師・添田唖蝉坊、添田知道の歌を発掘し、自ら歌ってみせた。

唖蝉坊は明治・大正期に街頭で庶民の思いを歌い上げた人物であり、

その歌はフォークやロックのプロテストソングの源流にあたる。

だが戦後には忘れ去られていたその声を、土取は現代に甦らせ、

日本音楽史の地下水脈を掘り起こしたのである。

ここには一貫した思想がある。

すなわち「音楽をジャンルや制度に還元せず、

根源にある声や響きを媒介する」ということだ。

石も、民族音楽も、大衆歌も、土取にとっては

すべて根源の音として一致していたのだろう。

土取の即興演奏の哲学は、演劇の場で一層磨かれることになる。

ピーター・ブルック演出の『マハーバーラタ』をはじめとする

舞台作品の音楽を担当することで、

俳優の声や沈黙に呼応し、場の呼吸そのものを生成する契機をもった。

音は効果音や伴奏ではなく、

舞台の時間を創り出す存在であるという土取の姿勢が、

ブルックの「空間さえあれば演劇は生まれる」という思想と響き合い、

国際的な舞台で高く評価された。

それはいみじくも「音楽以前の音」を媒介する石、

つまりはサヌカイトにも共鳴するのだ。

一方で、坂本龍一という音楽家はまったく別の道を歩んでいた。

YMOでテクノポップを世界に広め、

ポピュラーミュージックを実験の場に変えたイノベーターとして、

日本のメインの音楽シーンに多大な影響力をもちえた人物。

シンセサイザーやサンプリングを駆使し、

ロックからポップスまで、未来の音響を提示した人だ。

たとえば、沖縄音階を取り入れた『Neo Geo』、

環境音を取り込んだ『out of noise』、

そして晩年の『async』へと続く軌跡を聴けば、

常に「未来の響き」を社会に示す仕事だったのが端的にわかるはずだ。

坂本にとってポップミュージックの土壌そのものがラボラトリーであり、

時代を先取りするための装置だったのに対し、

土取にとって即興やサヌカイトは「過去の声」を甦らせる儀式だった。

二人は一見真反対の方向を向いているように見える。

そんな両者が出会う瞬間がある。

1984年、八重山諸島・波照間島で制作された実験は

『Disappointment – Hateruma』として残された。

坂本の未来的な耳と、土取の民族音楽的な耳が交わり、

フィールド録音を通じて自然の声が立ち上がる。

そこには「過去と未来をつなぐ音楽的現在」が生成されていた。

ポップの旗手と民族音楽の伝道師が交差したこの記録は、

日本の音楽土壌が持つ多層性を象徴している。

土取は「過去を甦らせる人」として

坂本は「未来を拓く人」として、一見別々の道を歩んではいたが

音楽とは人間の所有物なのか、それとも大地や時間そのものの声なのか?

この問いの前で、同時に両者は向き合っていたことになる。

土取はサヌカイトを通して過去からこの問いに迫り、

坂本は電子音や環境音を通して、未来から同じ問いに迫った。

そして最終的に二人は、音楽を超えて音そのものへと行き着く。

坂本が晩年『out of noise』で氷河や森の音を録音したのは、

まさに土取が追い求めてきた領域と響き合っていた。

必然の一致だった。

石を夢想した澁澤龍彦の言葉を借りれば、

サヌカイトは「自然の美の要約」である。

土取利行はその石を叩き、大地の記憶を響かせることで、

音楽を「人間以前」の領域へ開いたと言える。

坂本龍一はポップミュージックの場で未来をデザインし、

音楽を「人間以後」の可能性へと拡張した。

二人の存在を重ねてみることで、

日本の音楽土壌そのものがいかに豊穣であるかが見えてくるだろう。

過去と未来を同時に抱え、石と電子音が交わり、

庶民の歌と世界の前衛が響き合う。

その豊かさこそ、いま私たちが聴くべき「音楽」の本質なのだ。

Toshiyuki Tsuchitori and Ryuichi Sakamoto - Musique Differencielle 1

僕がこの音楽の存在を知ったのは、確か、坂本龍一の「サウンドストリート」というラジオ番組で、ゲストがデヴィッド・シルヴィアンの回のときで、シルヴィアンの選曲にまじって、坂本自身が唯一この曲を選曲し、そのなれそめを語っていたことを記憶している。教授のレンジの広さを改めて知る一枚であり、ふたりを結び世界の境界線が見える実験的なコラボーレーションである。

コメントを残す