ピンクの黄昏に咲く、哀愁の幽玄譚

春されば 卯の花腐たし 我が越えし 妹が垣間は 荒れにけるかも

『花腐し』と書いて(はなくたし)と読む。

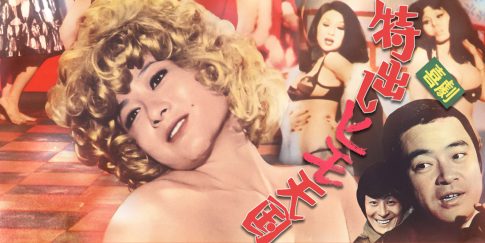

『赫い髪の女』や『嗚呼!おんなたち猥歌』など

神代辰巳の映画脚本で知られる荒井晴彦の監督作品である。

その意味はというと、

せっかくきれいに咲いた卯木の花をも腐らせてしまうという、

じっとりと降りしきる長雨のことなのだそうだ。

なかなか風情漂うタイトルである。

劇中にも雨のシーンが度々あって、

そのシーンがなんとも良いアクセントを刻むのだ。

とくに、主人公カップルが初めて出会うバーからの帰り道、

酔いどれの二人がどしゃぶりの雨の中で、

戯れ合うシーンが実に印象的である。

そこになぜだかザリガニがいて、ふたりは家に持ち帰る。

この光景が、最後の最後に活きてくることになる。

そんな『万葉集』の和歌から引用された映画は、和歌に歌われるように

登場人物たちが、なかば心腐りゆく自己を自嘲的に振り返って言葉を交わす。

それは過ぎ去った季節を想う、やわらかな嘆きのようにも響いて

諦め、とまではいかずとも、手を差し伸べても遠のいていくものへとなってゆく。

過去をめぐる思いに、人は、かつて咲いていた花の香りをたしかめるように、

ただ記憶のなかをたどるしかないのである。

そんな哀愁が、なんとも湿り気を帯びて、じわじわとくる映画なのである。

この映画、どこか昭和のロマンポルノのような展開のなかの

男と女の話だが、当然剥き出しの生生しい絡みがある。

もちろん、R18指定という、制約も盛り込ながら、

ピンク映画の監督やスタッフたちがこのストーリーの中心である。

ひとりのピンク女優とピンク映画監督とが心中し、

その葬儀をめぐって、関係者が集うところから始まる。

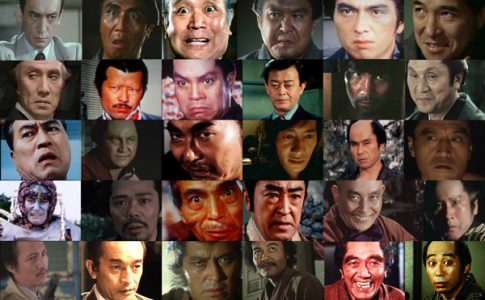

そのなかにピンク映画の常連俳優川瀬陽太や下元史朗をはじめ、

ピンク映画の監督たち、サトウトシキ、いまおかしんじ、女池充などが

その名で出演している。

彼らは映画を撮るということへの思いを語り合う。

それぞれ物理的に撮れるかとれないかという境界線に生きている同志であり、

それが話の骨子に直にかかわってくるのだ。

今時の映画にはない哀愁がただよっているのはそのためだ。

数奇な縁で知り合ったふたりの男、

綾野剛演じる主人公のピンク映画監督栩谷(くたに)は、

家賃も滞納するほどに生活がままならないが、

大家から、立ち退きを迫るも、なかなか応じない一人の男を巡って

家賃と引き換えに、その交渉役を打診され応じる。

で、その相手の男、柄本佑演じる伊関とは、

たまたま同業のシナリオライターということで

ふたりはひょんなことから意気投合するのだ。

そこから、ふたりは映画や業界のこと、セックス、

そして、かつてつきあっていた女の話へと盛り上がりをみせる。

その女、さとうほなみが演じる桐岡祥子というひとりの女をめぐって

話が進むにつれ、同じ相手であることがわかってゆく。

それまでは、まったく別の女であるかのように語り合う。

荒井晴彦の書くシナリオならでは良さもあって

物語の哀愁は、けしてそのタイトルのように腐りはしない。

むしろ、構成に奥行きを感じさせるたりの円熟味が

たっぷり染み込んだ映画になっている。

『花腐し』はさりげなくも傑作だ。

そこには荒井晴彦にしか撮れない、映画の品がある。

なのに、そのことを声高に叫ぼうとも思わないし、

だれかと作品の良さを分かち合いたいというほどのものでもない。

せいぜい、場末のバーでぼそぼそと囁き合う程度でいい。

かつてのロマンポルノや、ピンク映画がセックス抜きで語られることもなく、

なにも男と女の絡みだけを目的としてとられていたわけでもないのに

偏見を持たれてきた時代が、きれいさっぱり刷新されたわけでもなく、

この映画にも、脈々と受け継がれるポルノチックな表現のなかに、

人間が、そして男と女の感情のもつれが、生暖かい泥のように混じり合って

実に愛おしい形で描き込まれているのを改めて確認できるからである。

かつてピンク映画の世界で夢を抱いた男栩谷。

フィルムのざらつきと、現場の湿り気を懐かしくおもいながらも

祥子の死でさらに虚無感をつのらせている。

いっそのこと人類が終わらないか、とさえつぶやく。

一方伊関は、シナリオライターでありながらも、

こちらもそれを天職だと思えるほどにのめり込めない。

才能がないのか、それともやる気が起きないのか、

奇妙なマッシュルームを栽培し、女子大生を飼育する。

どこかぶっとんだ日常と、なぜだか懐かしい思いが入り交じって

ついその溝に感情を任せたくなる、そんな映画である。

原作は松浦寿輝の同名小説。

監督・荒井晴彦は、それを単なる映像化にとどめず、

自らの生きた時間、つまりはロマンポルノからピンク映画の現場を

くぐり抜けてきた記憶を静かに織り込んだ。

栩谷の姿には、荒井自身の影がそっと重ねられているのだ。

映画はカラーとモノクロを交錯させながら、

過去と現在、現実と幻想をゆるやかに溶かし込んでゆく。

途中、ビルのオーナー役のマキタスポーツが、

ギター片手に歌う「君は天然色」にあるように

「想い出はモノクローム、色を点けてくれ」、そんな情感が浮かび上がる。

現実を映すモノクロームの場面は、ときに夢のようで、

ときに記憶の残像のように、静かにスクリーンをながれてゆく。

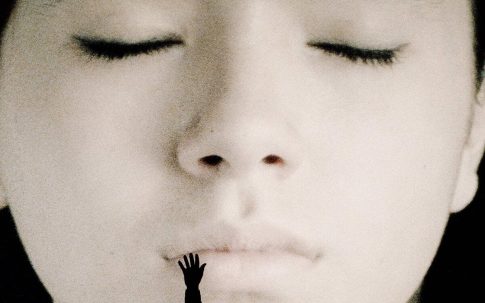

それはまるで、亡き人のぬくもりを

一瞬だけ思い出すような感覚に近いといっていい。

逆にカラーでは、彼らの胸のうちにある過去を描くと言った風に。

栩谷が再会するのは、かつて愛した女たちや、共に現場を歩いた仲間だ。

彼らとのやりとりから、どこか辻褄の合わぬまま、

しかし妙に親密で、懐かしい思いだけが衣服の染みのように残る。

そう、まるで古い映画のワンシーンのように。

だが、そこに残っているのは、単に温もりだけではない。

女たちはもう、かつてのまなざしを向けてはこない。

彼女たちは、過去を静かに弔い、前に進んでいるのだ。・

愚かしいほどに、まだ愛された過去にしがみついているのは男のほうだ。

これは、決して非難ではなく、むしろ、だからこそ愛おしい。

腐ってなお香る花のように、かつての映画、かつての恋、かつての時代に、

男はどうしても手を伸ばしてしまう生き物なのだ。

荒井監督がインタヴューで語っていたように、

本作の背景には溝口が描いた映画『雨月物語』の影がある。

夢と現(うつつ)のあわいで、男が過ちに気づくとき、

愛した者はすでに亡くなっているというあの幽玄の構図が、

ここにも息づいているのだ。

ラストシーン、栩谷は祥子の幽霊を見る。

まさに、藤十郎が宮木の姿を観たあの幽玄的な光景がここに蘇るのだ。

『花腐し』に流れる哀しみは、どこか柔らかく、

終始、ぬくもりと湿り気を帯びている。

それは荒井晴彦がピンク映画というジャンルを、

ただのエロスとしてではなく、愛すべき“場”として見つめていたからだろうか?

映画という幻想の中で、あの頃を生きた男たち、女たち、

スタッフたちのまなざしと息づかいを尊びながら、

そのすべてを、荒井はこの映画にそっと託した。

エンドロールで、祥子がカラオケで「さよならの向う側」を熱唱する。

おまけに綾野剛の栩谷までがそれに加わる。

現場のひらめきで急遽付け加えられたカットだというが、

これは何もサービスシーンではない。

栩谷と祥子の関係性が最後にさりげなく、

ほのかに浮かび上がる、実にいいシーンだ。

かつて愛したものへの慈しみ、ではなく、ただ後悔がにじむ。

だからこそ、『花腐し』は単なる回想ではなく、

小さな祈りのような映画になっているだろう。

すでに朽ちた花に、もう一度、光をあてるための。

改めて思う。

男って愚かな生き物だ。

いつまでも終わった季節を抱きしめている。

でも、その愚かさのなかにこそ、映画という虚構が宿す温もりが漂う。

ピンク映画という一時代の黄昏のなかで、

それでも夢をもって何かを撮ろうとしたすべての人々への、

失われたものへの鎮魂と郷愁がある。

そんな『花腐し』は、やさしく美しい春雨のようなオマージュである。

花は腐った。でも、咲いていた。

そのことだけは、忘れたくないのだと。

さよならの向う側 – 山口百恵

この映画を通じて、何十年ぶりかで、この曲を聴いた。阿木燿子×宇崎竜童が手がけた昭和歌謡の名曲である。昭和に生きたものなら、山口百恵というスターのことを忘れることはないだろう。時代の象徴であり、おのおの自身の記憶が時代とともに刻印されているからだ。そして、この曲は彼女が引退コンサートの翌日に発売した最後のシングル曲で、文字通り、卒業ソングとなった。それは、昭和という時代の、ある美学の終焉を意味していたのかもしれない。今聞くと、「さよならの向う側」という言葉には、直接的な説明や感情の高まりはなく、日本的な“余白の美学”、つまり「語らぬことで語る」美が潜んでいるようにも思えてくる。そう思うと、『花腐し』の最後のカラオケシーンがより一層心に響いてくる。終焉であり、始まりの歌なのだと。

コメントを残す