トイレとカセットと木漏れ日のルーティン美学

有名建築家によるトイレプロジェクトの一環として製作された

日独合作の映画『PERFECT DAYS』、バックはTOTOとUNIQLO。

舞台は日本、東京。

日本映画と言っても差し支えがない。

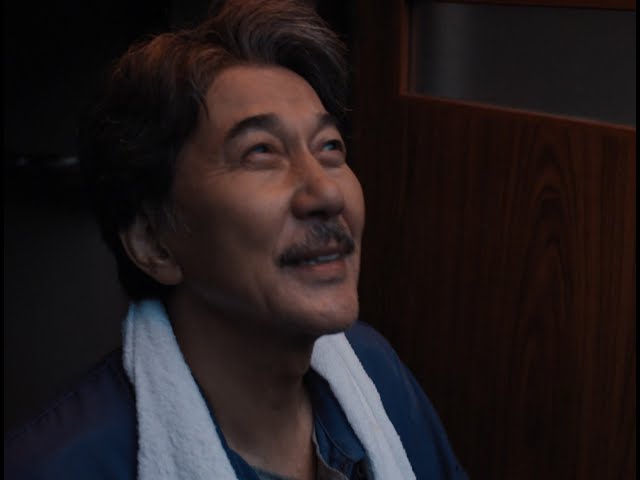

主役は役所広司、カンヌで主演男優賞を受賞している。

監督はあのヴィム・ヴェンダース。

タイトルを見れば、劇中にも挿入されるルー・リードの名曲から

取られたのものだと直感的にわかるのだが、

映画は、一人の初老のトイレ清掃員の日常を扱っただけの物語である。

特に事件性やドラマチックな展開はなく

緩やかな時間が流れる映画なのだが

観終わった後に、じわじわとその余韻が押し寄せてくる。

役所広司扮する平山は日頃から口数少く、

その過去も人間性も饒舌に語られることはないが、

なんとなく、日々の生き様から所々にヒントが散りばめられ、

われわれはそれを手掛かりに、想像を膨らませ

平山像を思い浮かべうるようなストーリーにはなっている。

よくいえば、どこか達観しているように見える。

過去になにかがあって、大きく方向転換を余儀なくされ

たどりついた境地が今、

そこから日々のトイレ清掃のルーチンワークに勤しむ男の、

目に見えぬ哀愁を嗅ぎ取るそんな映画だが、

穏やかな一人の人間の叙情詩の裏側には、けして美化されえないような、

そんな予想だにしないバックグラウンドがあるのかもしれない。

いずれにせよ、ある程度年齢を重ねた人間にしかわからない奥行きが

この映画の向こうに長く、影のように横たわっている。

前半に執拗に繰り返されるトイレ清掃へのルーチンワーク、

このまま何も起こらずに流れてゆくのだろうか?

どこかでそう思い始めるが、やはり何も起きない。

朝起きて布団をたたみ、顔を洗い、そして缶コーヒーを流し込み、

車を運転し、車内でカセットで音楽を聴き

現場に出かけ、ひたすらトイレ掃除に勤しむ。

昼間は近くの神社の境内ような静かな場所で、

昼食がてら木々を見上げ写真を撮る。

仕事が終われば、馴染みの銭湯で汗を流し、

行きつけのナイターがかかる大衆居酒屋にてビールで喉を潤す、

という基本の下りがセットで繰り返されるだけで、

ほぼなんの事件性もない。

事件といえば、ちゃらい年下の同僚が仕事を辞めたり、

その男の女のことで多少振り回されたりはする。

ある日、姪のニコが現れて、初めて平山の日常に事件らしいことが起きる。

もっとも、叔父さんの家に家出してきたニコは

無事、母親(平山の妹)に迎えられて帰っていくだけの数日間の相手に過ぎない。

が、我々はその“事件”によって、大まかな平山像を想像することができる。

この映画においては、実は敏感で、コアな部分でもある。

どうやら、ニコの母親の登場で、過去の平山は良い家柄に育ち、

それなりの地位や生活をしていたのだろうとは推測されるのだ。

平山という男がなぜ、こうした安普請のアパートにひとり暮らし、

トイレ清掃員に甘んじ、このような人生を送るようになったのか、

ということを、我々はなんとなく理解することになる。

しかし、明確に晒されることはない。

そんな平山自身には、悲壮感もなく、後悔も感じられない。

むしろ、彼は幸福に包まれているのだ。

自分の境遇を呪うこともなく、自分が選んだ道だと確信している。

朝、出かける前に見せるあの晴れやかな表情がすべてを物語る。

言葉はなくとも、シンプルな生活の中に

共にある音楽と本、写真、そしてその表情で伝えているのだ。

ヴェンダースを深く知るものなら、

彼が小津映画から多くを負っているのを知っている。

すなわち、平山とは、小津映画のシンボル笠智衆が名乗った名前であり

それがそのまま主人公に与えられているのは必然なのだということを。

だが、たとえこの映画に小津の影を見るとしても、

小津映画からの踏襲でもなければ、単なるオマージュというわけでもない。

ヴェンダースはこの映画で日本の「木漏れ日」に心奪われる思いを

平山を通し、写真をとる行為を通して挿入する。

植物を愛で、そして木を見上げ、その木漏れ日の眩しさを享受する平山。

それを昔ながらのフィルムカメラで撮影して、現像に回す。

その中で、気に入ったものだけを日記のようにストックしてゆく。

このシーンを見たとき、ふと思い出したのが

原作脚本ポール・オースター、ウエイン・ワンのよる映画『SMOKE』だ。

ハーヴェイ・カイテル扮する主人公のオーギー・レン、

ブルックリンの街角で、毎朝8時、同じ場所で写真を撮り続ける男のことだ。

最愛の妻を亡くした友人の妻を見かけた交差点。

そこから見える風景を毎日撮り続ける男。

毎日同じ場所で写真を撮ったとて、同じ一瞬なんかないということを

毎日のルーチンで見せる、そんなシーンのある映画だ。

平山の写真とこの映画に、はたしてどんな関係があるかはさておき、

その思いがなぜか被ってきて、グッとなるシーンだった。

共通するのは、どちらも心に傷を持ちながらも、

今という時間を受け入れ、そこに幸福を見出して暮らしているというあたりで

つながっている気がしたものだ。

ヴェンダース自身も写真集を出すほどのキャリアを持っているが

映画の中で、唯一、抽象的なイメージが挿入されるあたりに

紛れもなく、これはヴェンダース映画なのだと実感するシーンでもある。

それがこの映画を非凡なるものに押し上げている。

そういえば、ヴェンダースに関して、リアルタイムで映画を見るのは

あの『ベルリン・天使の詩』以来である。

それはなにも偶然ではない。

それ以前とそれ以後で、その空気感が違って見えたからだ。

なかには『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』のような

優れた音楽ドキュメンタリーもあるが、

音楽へ造詣の深いヴェンダースが、

時として、音楽ありきの映画になっていた頃でもある。

あれほどまでに惹かれていたヴェンダースの映画に、

以後、さほど興味が持てなくなっていったのは

期待値が大きい分の反動だったのかもしれない。

あれから30年以上が過ぎた。

ヴェンダースは現在78歳。

今や巨匠であり、老練な一人の映画作家である。

この『PERFECT DAYS』の出演者たちが、

この映画に出演することを口々に「ご褒美」だ、

そんな風な言い方をしているのを聞いて

なるほど、わかるような気がしたものだ。

あのヴェンダースの映画の現場にいる幸福感。

『パリ、テキサス』や『ベルリン・天使の詩』が

そうやって作られてきたのだという思いは単なる鑑賞者の僕にもある。

その感性は、今以て素晴らしいものがあるが

正直なところ、映画というものは、

ただの綺麗事や野心だけが反映されるわけではない。

ある意味、それは生き様や人生が覆いかぶさってくるものだ。

けして、職業で片付けられるものではない。

売れれば売れるほどに、名前が通れば通るほどに背負うものも大きくなる。

ヴェンダースの映画人生には、他にもまして

諸事情が濃く反映されているように思う。

ヴェンダース自身が映画というものによってどう変わっていったか?

それは初期作品から丹念に追えば、おのずと見えてくるものがあるだろう。

その境界線にある『ベルリン天使の詩』は、天使の視点から見る映画である。

彼が描く映画は、どこかアウトサイダー的な主人公が

人生を求めてさすらう映画であった。

踏み外した道をさすらう男たちの物語。

70年代に制作された傑作『まわり道』『さすらい』などは

今もその輝きを失ってはいない。

そしてその魅力に心を奪われたわけだが、

次第に、そうした内面の風景がコマーシャリズム、

映画という産業に飲み込まれていった気がして、追いかけなくなってしまった。

実際、『パリ、テキサス』に心掴まれたあの思いに匹敵するような体験はない。

この『PERFECT DAYS』ですら、あの頃の感動には及ばない。

とはいえ、ヴェンダースはヴェンダースであり、

この『PERFECT DAYS』では、そのきらめきの断片を感じることができた。

それが「木漏れ日」へのフォーカスであり、平山という男の生き様であり、

この映画を包む至福感であるのだと思えた。

さて、話は変わって、この映画に出てくるトイレを見て、

その清潔感にちょっとした驚きを覚えた。

totoが出資していることからも、

トイレのイメージを損なうような映画には出来ないのだろう。

たびたび言及されるように、日本の街並みは総じて美しい。

塵一つない、というのは少々おおげさだが、

海外事情と比較すれば、驚異に思うかもしれない。

だからといって、トイレ掃除が楽で楽しいものだとは全然思わないが

この映画を見た人間のなかには、こういうトイレ清掃業も悪くはないか、

そう思う人間がいたとて、不思議ではない。

だが、われわれは、地下鉄のトイレやちまたの公園で

かような清掃に携わる人間に興味を持つことは稀である。

それは、従来のトイレ掃除が過酷なもので、

だれも好んではやりたがらない仕事だという認識があるからだろう。

これは映画である。

少なくとも、最初はトイレ事業の宣伝用にショートムービーか

せいぜいドキュメンタリーのようなものを制作する予定だったらしい。

そこから発展して映画になったいきさつを考えても

まちがってもマイナスイメージを植え付けるようなものになるはずもない。

日本のトイレがいくらキレイだとしても、

「ご不浄」と呼ばれるトイレが、心地よくキレイなスポットである、

というのは、どこか幻想のようにも思えてくる。

それは小津安二郎の映画がかつての日本人の美徳を背負っていると

思い込む幻想に似ている。

完璧な一日に至るまでの道のりには、近道はないのだ。

この先や奥がさらに見たくなる、そんな映画体験だった。

『PERFECT DAYS』 ソングリスト

ちなみにヴェンダースだけあって、音楽への思い入れは相変わらずだ。

この映画では、カセット回帰というべき、アナログ天国で音楽が楽しめる。

- The House of the Rising Sun – The Animals

- Pale Blue Eyes – The Velvet Underground

- (Sittin’ On) The Dock of the Bay – Otis Redding

- Redondo Beach – Patti Smith

- (Walkin’ Thru The) Sleepy City – The Rolling Stones

- Perfect Day – Lou Reed

- Aoi Sakana (青い魚) – 金延幸子

- Sunny Afternoon – The Kinks

- 陽の当たる家(日本語版:浅川マキ1972年、劇中では石川さゆりが歌唱)

- Brown Eyed Girl – Van Morrison

- Feeling Good – Nina Simone

- Perfect Day (Komorebi Version) – Patrick Watson

コメントを残す