そもさん、せっぱつまった誘拐事件簿

昔、ダウンタウンの漫才ネタに『誘拐』というのがあった。

確か、こんなつかみだったと思う。

松本「もしもし」

浜田「はい」

松本「あんなあ」

浜田「はい」

松本「お前のとこに小学校2年生の息子おるやろ?」

浜田「いますけど」

松本「うちには6年生がおんねん」

で、ラップでも使っていたフレーズで

「緑のカバンに500万入れて、白の紙で黄色のカバンいうて書いて、赤のカバン言いながら置いてくれたら、俺黒のカバン言うて取りに行くわ」

というなんだか訳のわからないフレーズがあって、

全く斬新な発想をするものだと感心したのをよく覚えている。

まるで北園克衛の詩みたいな漫才だと思った。

さて、昨今、行方不明のニュースはしばし聞くところだが

誘拐事件というものがニュースを飾るなんてことはほぼない。

SNSのおかげで、これだけ情報網が発達してしまえば、

誘拐なんて割の合わないリスキーな行為を誰もやらないのだろう。

それに伴い、ベタな事件映画というのも減っている気がする。

この世はミステリーがお好きなのだ。

だが、昭和の時代には定番というべく、よくあったものだ。

テレビドラマにおいてもしばし登場した定番の“ネタ”である。

誘拐もの、というと、映画では真っ先に黒澤の『天国と地獄』を想起するが

伊藤俊也の『誘拐報道』も濃さじゃ負けてはいない。

実際にあった1980年の宝塚市学童誘拐事件から、

読売新聞大阪支社の社会部のドキュメンタリーを原作に映画化されたが、

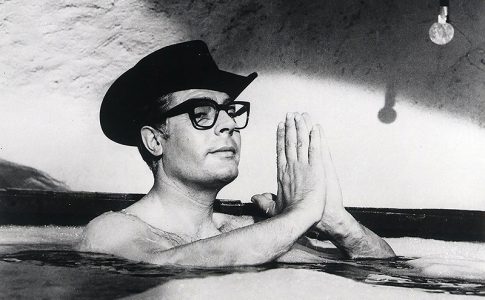

「女囚さそり』シリーズで名を馳せた伊藤俊也が

本作に熱を入れ「なんとしても」との思いから企画が実現したという経緯がある。

この作品、キャスティングが素晴らしいのだ。

ショーケンと小柳ルミ子この組み合わせがフレッシュに活きたと思う。

いずれも伊藤たっての希望だったという。

ショーケンは、この映画のために10キロも減量して臨み、

まるでドイツ表現主義的なまでの形相で、鬼気迫る誘拐犯を熱演すれば、

小柳ルミ子はここで映画初出演とはいえ、

大胆な汚れ役を厭わず、自慰行為まで見せるほどだ。

それまでのイメージを覆すが如く

誘拐犯の妻を、文字通り身を投げうつような覚悟で演じ切ったのだった。

以後、彼女のキャリアにつながる大きな爪痕を残したといっていい。

兎にも角にも、B級と一言で片付けるにはもったいないぐらい

昭和の熱気が漲る映画である。

冬の丹後半島の情景の素晴らしさはもとより、

スナックのカラオケ、公衆電話、逆探知、ポケベル、ヘリetc

まさに時代を感じさせながら

カネをめぐる欲望と人間の限界を、各々体当たりな演技で凌駕しようとする、

その迫力、熱量十分は感じられるはずだ。

そこに加味されるのが生活臭、人間味というやつかもしれない。

事件ものには必ず、挿入される母親の情もある。

実家に戻って機織りの賀原夏子演じる母と絡むシーンが切ない。

あるいは、誘拐した少年に、徐々に情を持ってゆく件。

悪に徹することのできない主人公を演じるショーケンを見ていると

「傷天」などでもまれた経験がここにいかれているように思える。

子供との絡みでいえば、記念すべき「傷天」第一話、

当時子役だった坂上忍と絡んだ「宝石泥棒に子守唄を」を思い出す。

子供好きな主人公が、街で偶然子供に怪我させたという思いから

事件に巻き込まれてゆくそんな話だった。

まさに、人間というものの匂いが肌から伝わってくる映画なのだ。

結局、切羽詰まった人間というのは

なりふりなど構ってられないのである。

それが誘拐という手段に高じただけであるが、

その中心にはいつの時代もカネである。

つまり、金という欲望であり、その現実に牛耳られた人間の哀しさ。

それを無数に取り巻く人間たちがいて、

それぞれの立場で、それこそ汗や涙、血の匂いが充満していたのが

僕が知る昭和である。

そんな時代の息吹を感じる映画を現代で再現するのは難しい。

ややもすれば情報だけが大量にあり

その表面をめぐっての情報戦争に巻き込まれるだけなのだ。

映画は事件をめぐる人間たちによる群像劇といえるが

ショーケンと小柳との夫婦間のいざこざと愛憎をはじめ、

そこに絡むすれてない子供たちとの情感。

(ちなみに、娘役の香織は高橋かおりの子役デビューである!)

また、誘拐された家族、秋吉久美子と岡本富士太夫婦と

伊東四朗をはじめとする警察組織の焦燥感の攻防。

冒頭で新聞社の部長丹波哲郎が歌うカラオケ「ダンシングオールナイト」や

ショーケンとの昔馴染みという設定の女池波志乃との情事、

あるいはヘリを操作する菅原文太の登場、

若手の記者宅麻伸と恋人役の藤谷美和子の関係性などなど、

それらが果たして必要なシーンだったかどうかはさておくとしても、

救出までのサスペンスには、ノスタルジックな情緒を感じながら

もっと肩の力を抜けよ、などとは到底いえないようなリアルな空気感に満ち

追い詰められた人間たちの、切迫感がヒリヒリと感じられる映画だった。

現代は不条理感や虚無感こそ増し続ける一方だが、

逼迫した人間そのものの切実な叫びといえば、どこか懐かしく思う。

良かれ悪しかれ、情熱は幻想の中に消えてしまったように映る。

それを目の当たりするとき、つい心をつかまれてしまうのだ。

ショーケンが、今や懐かしい電話ボックスで

小銭を気にしながら何度も脅迫の電話をかけるシーン。

そして激昂した犯人のテンションに伴い、

ショーケンのセリフも実に聞き取れないほどにヒートアップするのだが

それがどういう内容であれ、滑舌が悪かろうが

その感情がヒリヒリと伝わってくるだけで十分なのだ。

そんなシーンが実に印象的な映画が伊藤俊也『誘拐報道』なのである。

GEISHA GIRLS / Grandma Is Still Alive

番組の思いつき企画で始まったプロジェクト。ダウンタウンの漫才をラップ調にするという発想そのものが凄いのだが、それをちゃんと具現化する坂本龍一のプロデューサー力、全てが奇跡のようなプロジェクトであるゲイシャガールズ。今聞いてもかっこいいし、時代はまだまだ追いついてはいないかもしれない。一度きりだからよかったのだろうが、もっと聴きたかったという思いもある。どちらもプロフェッショナル。さすがである。

コメントを残す