ルイーズ・ブルジョワをめぐって

そんなルイーズですが、 もうすぐ100歳という大台に手が届くか、というところまで生きて 現役で創作活動を続けていたようですが 2010年にすでに他界しています。 驚くべきは、彫刻家として認められたのがなんと72歳のとき。 MOMA展で開催した自身の回顧展で 初めてその所業が認知され光が当たった人なのです。 実に長い長い物語を抱えながら ひたすら蜘蛛が糸を紡ぐように創作を続けてきた人。 それがルイーズ・ブルジョワという人なのです。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真そんなルイーズですが、 もうすぐ100歳という大台に手が届くか、というところまで生きて 現役で創作活動を続けていたようですが 2010年にすでに他界しています。 驚くべきは、彫刻家として認められたのがなんと72歳のとき。 MOMA展で開催した自身の回顧展で 初めてその所業が認知され光が当たった人なのです。 実に長い長い物語を抱えながら ひたすら蜘蛛が糸を紡ぐように創作を続けてきた人。 それがルイーズ・ブルジョワという人なのです。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真どっと押し寄せる水玉娘の感慨。ラブフォエバー 「ラブ・フォーエバー(愛はとこしえ)」と何度、私は心に叫んできたであろう。『時』が迫り来ることは人間のならいである。その集結に平和を望んで、一層「愛はとこしえ」と叫ばずにはい...

アート・デザイン・写真

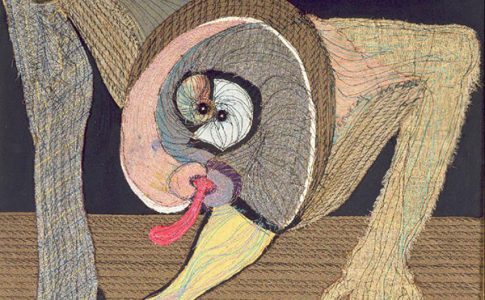

アート・デザイン・写真平沢淑子という画家の所業に触れるということは、 絵=網膜上の刺激などとは別の、 詩(ポエジー)をめぐるひとつの現象、 なにより唐突なまでに、詩的直感の啓示を受ける というようなひとつの事件なのだ。

アート・デザイン・写真

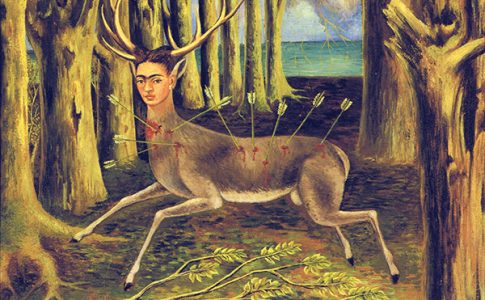

アート・デザイン・写真つながった眉毛、うっすらひげをはやした 民族色の濃いインディヘニスモを代表するメキシコの画家、 マグダレーナ・カルメン・フリーダ・カーロ・イ・カルデロンこと、 フリーダ・カーロほど波乱万丈という言葉そのものの女画家を他に知らない。 それゆえ、父ギリェルモの母国語ドイツ語フリーデン(平和)から 命名されたというフリーダ、 まさにその真逆であるかのような生涯を生きた画家は 圧倒的な絵画の力をかりて、今なお人々を魅了し続けているのは至極当然だろう

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真あの夫マンディアルグでさえ、手に焼いたというボナの狂気。 官能を秘めながらも奔放に、象徴として散りばめられたカタツムリが、 そもそも雌雄同体、両性具有の象徴であるのは とても興味深いことだ。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真キャリントンは元々画家で、 恋人以上の存在だったエルンストが 弾圧を受け、強制所送りを余儀無くされるという戦禍の傷によって、 自らも波乱万丈の人生を生きざるをえなくなり そんな精神的ダメージを負うことになるが、 主にはメキシコへ渡ってから、その才能を開花させてゆく。 その産物である絵画作品も、とても素晴らしいのだが、 『美妙な死体の物語』という短編集や この『耳ラッパ』の作家として特別の思い入れがある。

特集

特集ダリだけではなく、シュルレアリストたちはみな、 多かれ少なかれ、その源泉をミューズたちに求めたという点で共通している。 そんなミューズたちをはじめ、純粋直感に導かれ ときに男たちを翻弄し、凌駕し、また愛や源泉として君臨し、 絶えずインスピレーションを与えつづけた存在に、 スポットライトをあててみようと思う。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真レオノール・フィニと言う画家がいる。 エロティックでありながら甘美で幻想的ゆえに ややもすればシュルレアリストのレッテルを貼られがちではあるが 当人はそれを快く甘んじていなかった。 あらゆる因習に抗いながら、男性に服従することを阻み 性に対しても男遍歴においても 自由奔放に生きたフェニミストの顔をもつ女。

文学・作家・本

文学・作家・本石井聰互(改め現岳龍)による 夢野久作原作のオムニバス小説『少女地獄』のなかの一編 「殺人リレー」の映画化である『ユメノ銀河』は、 全編モノクロームトーンで、まるで夢のなかのようなできごとが、 淡く甘美に綴られ、不思議な空気感を孕んだ作品として構成されている。 甘美とはいえ、終始謎めいており、 結論から言えば、それは最後まで一貫して晴れることはない。 まさに夢野久作ワールドの世界観そのものである。

サブカルチャー

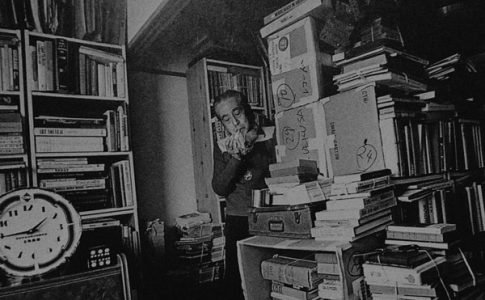

サブカルチャー植草甚一に教えてもらったことは 今でも大いに役立っていると思う。 『ぼくは散歩と雑学が好き』に代表されるように 散歩と雑学の楽しさ、古本と珈琲の日々、モダンジャズ、 映画に推理小説、そしてコラージュアート。 それだけにとどまらず、ジャンクアートやら それらが一体になって形成されていたJ・Jワールドは 今でも魅力的だ。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ

住所

123 Main Street

New York, NY 10001

営業時間

月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM

土日: 11:00 AM – 3:00 PM