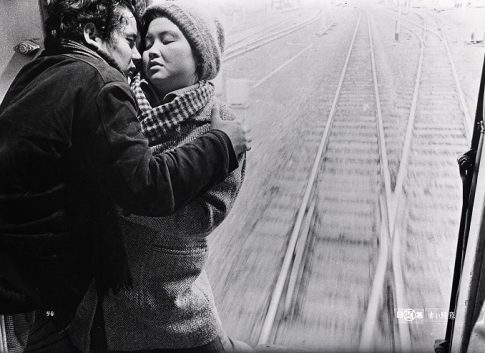

今村昌平『赤い殺意』をめぐって

今村昌平の映画は絶えずどこか異様なまでに重い。 他の作家の重さとは常に一線を画す重力感があり、 観るのを一瞬躊躇するようなところがあるにも関わらず 見終わると、疲れと共にずしり見応えをも感じとっているのだ。 それゆえに好き嫌いがはっきり分かれるのかもしれない。 それでいてどこか、可笑しみのような、 どこかでクスッ、と緩ませるそんな場面が必ず挿入されている。 これは今村自身が呼んだように「重喜劇」と言うべきスタイルである。 藤原審爾の小説が下敷きになった『赤い殺意』では、 気怠さが状況に追いつかず、重力のみが覆い被さって、 半端なき熱量で身動きがとれない主人公がいる。 冒頭の蒸気機関車はいったい何の象徴だろうか? それがおいおいわかってくる。