増村保造『痴人の愛』をめぐって

それにしても、安田道代があられもなく、 被写体となってさらしたヌードのカットが、スタイリッシュに並べられ、 あたかもグラビアの一枚を飾ってしかるべきものが、 スクリーンを占拠するモダンさで、かくも大胆に痴情の小道具として晒されると、 小説の醸し出すエロティシズムは、逆にどこか薄らいでしまって、 女のしたたかさ、男の哀れみだけを扇情的に浮かび上がってくるのである。

文学・作家・本

文学・作家・本それにしても、安田道代があられもなく、 被写体となってさらしたヌードのカットが、スタイリッシュに並べられ、 あたかもグラビアの一枚を飾ってしかるべきものが、 スクリーンを占拠するモダンさで、かくも大胆に痴情の小道具として晒されると、 小説の醸し出すエロティシズムは、逆にどこか薄らいでしまって、 女のしたたかさ、男の哀れみだけを扇情的に浮かび上がってくるのである。

文学・作家・本

文学・作家・本ちなみに主人公スブやんとは酢豚の略で、 原作では「豚のように肥ってはいても、 どこやらははかなく悲しげな風情に由来するあだ名であった」 と記されているから、とすれば、小沢昭一ではなく、 当時なら、フランキー堺あたりが適任だったのでは、とは思うけれど、 このすすけたような小沢昭一の哀愁は、どことなくはかなくも十分に熱演であった。 ちょっとした性的倒錯を抱えた喜劇的中年エロ男を演じさせると、 この俳優は天下一品であると思う。

文学・作家・本

文学・作家・本不能者、と呼ばれる前に学習しておきたい奇異なる痴情の掟 谷崎潤一郎は単なる耽美的作家ではなく、痴情のもつれを俗物ギリギリの官能性を持ち出して描き出す作家である。それゆえに、その作品の映画化は後を絶たない。つまりは有数の映...

文学・作家・本

文学・作家・本『昼顔』では、まさにそんなドヌーブの艶を 単なるエロティシズム以上のものとして漂わせている。 美しい肉体と品のある眼差し、そしてモード。 この時ドヌーブ24歳。 すでにロジェ・ヴァディムとの恋、そして出産、 そして姉フランソワーズの死を実生活で受け止めながら、 まさに女としての艶が開花してゆくドヌーブは すでにこの映画的な官能のムードを ナチュラルに作り上げているのは素晴らしい。

文学・作家・本

文学・作家・本砂に溺れて 文学の映画化は失敗に終わるものなどと、往往にして言われるところであるのだが、中には、文学を凌ぐ作品もあるのだから、ひとえに否定はすることはできない。そもそもが人々を言語で魅了した世界をなんとか視覚化したい欲望...

文学・作家・本

文学・作家・本で、植草先生の偉いことばを思い出した。 「モダンジャズは皮膚芸術」ってこと。 つまり、モンクがわからないというのは その人とはたんに肌が合わなかったと言うべきなのよね。 おあとがよろしいようで。

文学・作家・本

文学・作家・本その原点は、「ポルノ度」の極めて高い小沼勝の手によって 換骨奪胎された、この『花と蛇』によって始まったと言えようか。 日活ロマンポルノ界のマリリン・モンローと言わしめた 谷ナオミとのコンビによって 薄暗い渦中にも、堂々陽の目を見た重要な作品である。 この『花と蛇』を見て、谷ナオミに胸をときめかせたという、 今や中年以降であるはずの紳士たちも多かろうと思う。 あるいは、その筋の道に引き込まれたマニアもまた 少なからずいるのであろう。

文学・作家・本

文学・作家・本“少女地獄”という響きが現代でも心を捉えるのか 度々アニメやドラマの題材になっていてびっくりするが 夢野久作〜小沼勝のラインに受けたような どうもそんな関心までは起きない。 やはり、随分と解釈の差を感じるのだ。 とはいうものの、今、夢野久作〜小沼勝を話題にしたところで 一体どの層がどんな風に食いつくのかなんて 全く想像ができないのだが。

文学・作家・本

文学・作家・本曽根中生によるロマンポルノ 『わたしのSEX白書 絶頂度』について語る前に、 その充実した自伝書籍『曽根中生自伝 人は名のみの罪の深さよ』を手に、 読んでみるとこれがなかなか面白い。 曽根作品の解説が本人の口から聴けるのだ。

アート・デザイン・写真

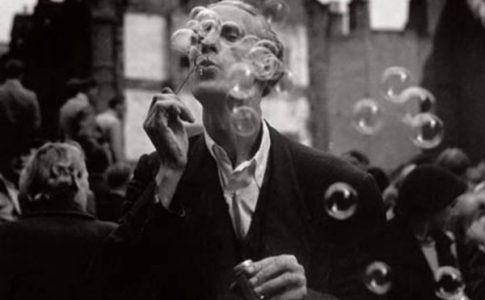

アート・デザイン・写真戦火の中で平和と愛を夢見たユダヤ人、 旧ソはリトアニア出身の写真家 イスラエリス・ビデルマナスは、 フランスに亡命し当初は画家を志望するも、 おそらくは生活の為に、 写真を選ばざるをえなかったのだろう。 フランスに帰化してまでそのパリに活躍の場を求め イジスという名で、主に「パリマッチ」のフリーランスカメラマンとして活躍し 「何も起こらない場所のスペシャリスト」と称されたのだった。