トミー・ウンゲラー『すてきな三にんぐみ』のこと

幾つになっても絵本はいいなと思う。 でも、絵本ならなんでもいいというわけじゃない。 素敵な絵と出会えるか? 素敵な言葉が聞こえてくるか? 理屈じゃない。 複雑でもなんでもない。 ただただ感性を開いて、心と目をひらけばいいだけだ。 トミー・ウンゲラーの名作『すてきな三にんぐみ』という絵本も またそういう絵本だ。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真幾つになっても絵本はいいなと思う。 でも、絵本ならなんでもいいというわけじゃない。 素敵な絵と出会えるか? 素敵な言葉が聞こえてくるか? 理屈じゃない。 複雑でもなんでもない。 ただただ感性を開いて、心と目をひらけばいいだけだ。 トミー・ウンゲラーの名作『すてきな三にんぐみ』という絵本も またそういう絵本だ。

アート・デザイン・写真

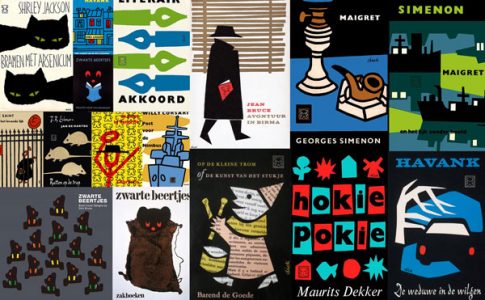

アート・デザイン・写真銀縁の丸メガネに白いヒゲ。 まずはこの幸福の記号を頭に思い浮かべてみる。 それは世界中の子供達に愛され 日本でも絶大な人気を誇っているミッフィーの生みの親 オランダはユトレヒト生まれのグラフィック・デザイナー デイック・ブルーナ、その人のトレードマークというわけだ。

アート・デザイン・写真

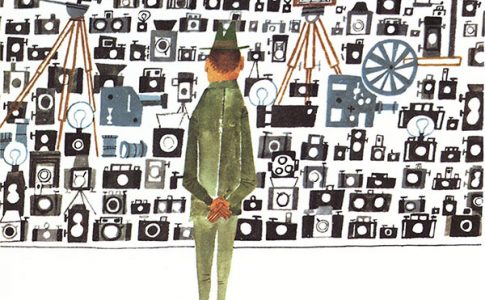

アート・デザイン・写真ところで、ミロスラフ・サセックというイラストレーターが描いた 『This Is〜』シリーズがとても好きなのだが、 そのことを書こうと思っていたにも関わらず、 サセックという人の情報はというと 未だほとんど入手できていない。 いまから100年前のチェコスロヴァキア、プラハ生まれで チェコで建築を勉強した後、 パリへ出てボザールで美術を学ぶ。 地元へ戻って出版社で働くが 世界の都市を自分の足で歩き、目で見たものを描いて その国の文化や暮らしを伝える絵本を残した人。 せいぜいその程度の情報しかない。 個人的な資質やエピソードなどは不明である。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真初めてパツォウスカーの絵を見たとき、 それが絵本だなんて思わなかった。 抽象画、アブストラクトな面白い感性のイラストだと思った。 しかし、そこには言葉ではない言葉があり、 何やらこちらに語りかけてくるような そんな無邪気な親しみをも感じたものだった。 一つ一つの絵だけを眺めていると抽象的すぎるのだが、 それらを眺めているうちにいつの間にか 不思議の国に招待されている自分がいるのだ。

アート・デザイン・写真

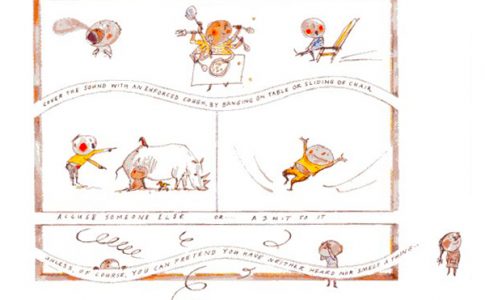

アート・デザイン・写真子供のとき「大人になること」をどこまで想像してたっけな? してたとしても、ありゃ単なる現実逃避だったかもしれない。 それがどういうことかわからずにいただけで。 サラ・ミッダのすべて手描きの絵本には、 たえずいろんなできごとに直面して とまどいながら成長してゆく子供ごころの微妙さが 実にみごとに表現されているなぁと思う。 タッチもかわいい。 神経質そうでいて、そのくせ無邪気で、 ちょっと手に負えない感じもあって そこは所詮、こどもはこどもって感じの雰囲気を うまく線のイラストに起こしている。 素敵だ。

アート・デザイン・写真

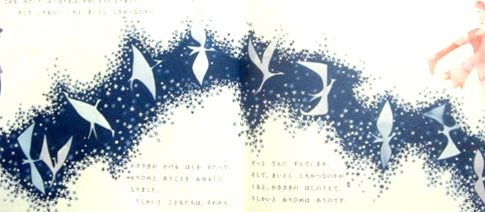

アート・デザイン・写真芸術的な絵もいいだろう。 おしゃれなデザインもいいだろう。 小難しい絵も、ハッとする絵も、なんだかわからない絵も 人間が描いたものには変わりがない。 絵には言葉で説明できない情緒というものがある。 だが、そうはいっても初山滋の絵は馬鹿にはできない。 この宇宙は、その汚れなき透明な眼差しには 抗えない強い磁力がある。なぜなら、そこに描かれたイメージに 見透かされた心の穴を埋めてくれる何かがあるからだ。

アート・デザイン・写真

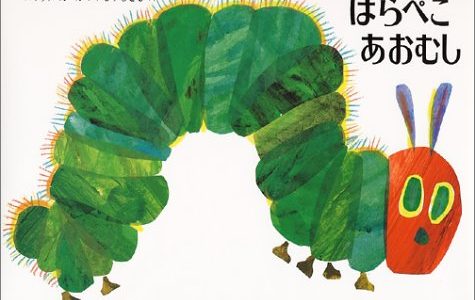

アート・デザイン・写真そんなときに、癒されるのが、 アメリカの絵本作家であるエリック・カールの ベストセラー絵本『はらぺこあおむし』である。 ちなみに、翻訳は39か国語に渡り、出版部数は5500万部を越えるというから まさにキング・オブ・絵本である。 あおむしが蝶になるまでの過程を見事に絵本にした、 いわゆる仕掛け絵本となっている。 要するに、はらぺこあおむしが食べた部分に穴があいた作りで、 まさに視覚的で立体的な絵本なのだ。 内容はというと、日曜日に生まれたあおむしくんの食事を 土曜日まで順に1週間を追いながら、無事蝶へと変身する物語が描かれている。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真レメディオス・バロ、この蠱惑的な響き・・・ 通常の美術史では、なかなか聴こえてはこないだろう。 この興奮が少数派内でしか共有できないことが残念なのだが、 とりあえず、フィニ、キャリントンときて、 この才女レメディオス・バロをとばすわけにはまりますまい。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真マン・レイのミューズ、20世紀を代表する女性写真家として知られる、 マダム・マン・レイこと、リー・ミラーについて書くにあたって、 まずは写真家として知られる彼女をめぐって いったいどの写真がリーというアーティストへ 手向けるにふさわしいかを考えてみることから始めよう。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真単にダダのことを書きたいと考えていたのだが、 そのなかで、ベルリン・ダダのメンバーとして活動した ハンナ・ヘッヒというコラージュ作家 女ダダイストのことを年頭にあってのことだ。 コラージュ、それは夢とポエジーのアマルガム それをコラージュと呼ぶにやぶさかではない。