永遠の科学少女、このファンタジック美術アルケミーの大志に臨んで

レメディオス・バロ、この蠱惑的な響き・・・

通常の美術史では、なかなか聴こえてはこないだろう。

この興奮が少数派内でしか共有できないことが残念なのだが、

とりあえず、フィニ、キャリントンときて、

この才女レメディオス・バロをとばすわけにはまりますまい。

我が認識のなかでは、わざわざシュルレアリスムの権威

アンドレ・ブルトンのお墨付きなくとも、

私的偏愛下の、堂々女シュルレアリスム絵画三人娘である。

皆そろって才色兼備、容姿も才能も甲乙付け難いレベルで、

それぞれ、すばらしい純粋直感に導かれた

シュルレアリスムらしい世界を構築している美女たちであるわけだが、

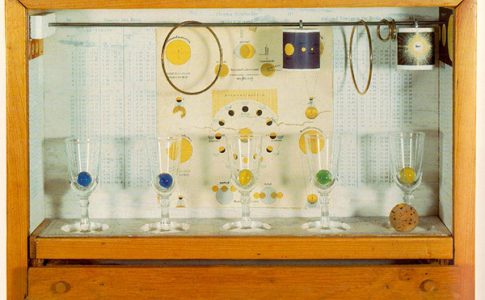

バロの絵の特徴はなんといっても、

そのおびただしいアレゴリカルなイメージの散乱であり、

精巧かつ執拗に描かれた機械や幾何学的なモティーフを好んで扱い

絵画を通じた人生と哲学の探求をめぐる画家というところであろうか。

あれは今から20年も近く前のことだった。

日本でレメディオス・バロの初めての回顧展があり

神奈川県立近代美術館に足を運び、じかに見た原画の魔術的な魅力は

いまなお忘れ難い記憶となって脳裏にやきついている。

絵画鑑賞というよりは、まるで、夢の中の出来事であったかのように、

神秘と余韻が今もどこかで続いているような気がしている。

おそらく、直接その世界に触れた人間なら

多かれ少なかれ、そんなバロの世界に圧倒された魅了されたはずである。

その素養はどこからやってきたのか?

父親が水圧機のエンジニアということもあり

子供の頃、父親が持ち帰った設計図を眺め、

模写することに喜びを見出していたという少女レメディオスの

男の子にありがちな、純粋な科学に対する関心がもたらした産物でもある。

幸いに、父親は娘の絵の才能を支持しており、

その支援によってみごと開花した才能は、以後順調に磨かれてゆく。

が、母親が熱心なカトリック信者だったがゆえに

送られた修道院学校生活においては、

モラルに厳しい規律に反発を募らせ、夢見る少女の発露は

父からその薫陶を得たジュール・ベルヌなどのSF、

あるいはグルジェフなどの神秘主義や東洋思想へと傾倒し、

よく足を運んだプラド美術館で魅せられたヒエロニスム・ボッシュの禁断の絵を通じ

より深く美術への思いを募らせてゆくことになる。

最初に学んだ王立サン・フェルナンド美術アカデミーでは

のちの精緻な技法の基礎をマスターしたというが、

あのダリも在籍したというから、

なかなか格調高き次元で、そこで基礎テクニックが磨れたことは幸運だった。

そしてバルセロナからパリへ、本格的にその才能は国境を越え

本場でシュルレアリスムを介して決定的になってゆく。

バロの絵は、繊細なテクニックの基盤に、

バロが探求する精神世界が色濃く反映されている。

ときに、心理学や精神医学の領域に踏み込みながら、

科学の論理や秩序を巧みにもちこむ手法である。

そして、人間としての苦悩や、自身の体験や想いが

様々なメタファーとなって散りばめられてゆく。

それらは哲学的なテーマを含みながら昇華されているにもかかわらず、

視覚的寓話性の高いモティーフに、ファンタジックな感性が宿っているために、

高尚な芸術性とは裏腹に、どこか親しみ深く、素直に視覚的感性をくすぐってくる。

絵を言語で説明する野暮を、ひとまず、許容していただくとして、

その感性のイメージを、言葉で列挙してみよう。

デカルコマニーやフロッタージュといった手法で描きこまれた細部に

登場するファンタジックで、ときにユーモアたっぷりに描き出されるアレゴリーの数々。

カゴに捕獲された星に粥を与える『星粥』

スイカやトマトの果汁を吸うベジタリアンの吸血鬼『菜食主義の吸血鬼たち』

床に敷き詰められた市松模様の絨毯と服が一体化した「無用の科学あるいは錬金術師」

セミの羽根を有した学者が不毛な土地(広島や長崎の被爆した野をイメージしている)

に植物をみる「突然変異した地質学者の発見」

妖精が木漏れ日の光の帯で弦を弾く『ハーモニー』

宙に浮かぶ雲を帽子のようにまとった三人の男たち(刑事らしい)の長い髭が

そのまま車輪になって移動する『毛動機関』

ベンチで手鏡のなかに写り込んだ頭部をもつ恋人たちが見つめ合う 『恋人たち』

枚挙にいとまがないので、この辺にしておこう。

そして、バロの研究者のうちでもっとも評価の高い一枚とされる

『小鳥たちの創造』には、バロの世界が結晶化されている。

叡智の象徴であるフクロウが擬人化されたキャラクターが

大気を蒸留させた絵の具で鳥の絵を描いている。

手に持つ筆はバイオリン(心臓)と繋がっており、

その鳥は、さらに窓から射す月の光を三角形のレンズを通すことで

生命が吹き込まれ、そして飛び立ってゆくのである。

まさに芸樹と科学が錬金術によって、一体化した見事なイマージュである。

かように言葉で綴っても、そのイメージが持つ喚起力は

じつにファンタジックであり、そして、実に詩的で豊かなものばかりである。

そんな世界を実際の絵を目の当たりのした時の動揺と感動は、

筆舌に尽くし難いものがあるというのが、バロの絵に出会った率直な感想である。

バロの絵がもっとも充実していたのは

ヨーロッパでの情勢が悪化し、当時の伴侶パンジャマン・ペレとともに

パリから移り住んだメキシコ時代である。

あのブニュエルのメキシコ時代が映画史において特別であるように

メキシコの地には、創造に欠かせない魔術的な特別なアウラが漂っているのかもしれない。

あえて強引にバロをシュルレアリストたちのミューズだとして

強調する必要はないのだが、

若きバロに詩的直感の霊感を強く吹き込んだのは

パンジャマン・ペレとの出会いであったのはまぎれもない事実である。

ペレとは言う人は、多くの造反者を出したブルトンとの関係性もよく、

法王ブルトンには「私のもっとも古い最愛の戦友」

とまでいわしめたほどのシュレアリスム運動の重要な人物であった。

そのペレを通じて、多くのシュルレアリストたちと交流はもったが

バロ自身は、むしろそうした権威の前に、萎縮していたようである。

ベレとの関係は、ペレがメキシコを離れパリに戻ったことで

形の上では終焉を迎えるが、

バロはわざわざ重病のペレを見舞い、精神的な援助を買って出るほどに

二人の友情はペレが息をひきとるまで続いた。

バロを支えていた精神的な道標であったからのである。

とはいえ、バロは、メキシコ時代に親しく交流をもったレオノーラ・キャリントン同様、

決して、男たちの欲望の対象たるそんなステレオタイプな女ではなかった。

絵画のみならず、短編小説や詩などを通じ

自己言及を試みた真の探求者であることは声を大にして強調しておきたい。

その姿はバロの死の際に発した

「シュルレアリスムはあまりにも早く世をさった女魔術師の作品を全面的に請求する」

というブルトンの賛辞の言葉にも現れている。

そんなバロの死に向け、メキシコを代表する詩人オクタビオ・パスの美しい詩を一部引用しておこう。

レメディオス・バロの現れるものと消えるもの

雲を吹き散らす風の、目に見える激しさをこめて

しかしそれより偉大な精妙さをもって

手ではなく目で描くように

レメディオスはカンヴァスを清め

その透きとおった画面に透明を積み重ねていく。

現実との格闘の中で、ある画家はそれを踏みにじり

あるいは記号でそれを覆い、爆破し、

あるいは埋め、あるいは剥ぎとる。

レメディオスはそれを揮発する。

その体内に流れているのは血ではなく

光だ。電光石火のごとき幻影を、彼女はゆっくり描く。

現れるものは原型の影である。

レメディオスは創造するのではない、思い出すのだ。ただし、そこに現れるものは、何にも、誰にも

似ていない。宝石の原石の中の航海。

思索する絵画、鏡像の絵画。

それは反転の世界ではなく

世界の反転だ。空中浮遊の芸術。重力の消失、重々しさの喪失。

レメディオスは笑う

しかし笑い声はもうひとつの世界に反響する。

宇宙は広がりではなく、現れるものを

引き寄せる磁石だ。女の髪・・・

ハープの弦・・・滴り落ちる太陽の光線

・・・ギターの弦。音楽として見える世界。

レメディオスの調べに耳を傾けよ。彼女の作品の秘密のテーマはハーモニー・・・

失われた平等。彼女は現われるものの中に消えるものを描く。

根、葉、光線、髪の房、流れる鬚、音の渦巻き

死の、生の、時間の糸、横糸が織られ、ほどかれる。

われわれが生と呼ぶ非現実

われわれが死と呼ぶ現実・・・カンヴァスだけが

本物だ。アンチ・モイラ=反宿命の女神、レメディオス。彼女は時間ではなく。時間が休止している時の

瞬間を描く。時間が止まった彼女の世界で、聞こえてくるのは

実体の流れ、影と光の循環。

時間は熟成している。形たちはその自身の形は自身を求め、形はそれ自身の

ジャネット・A・カプラン 中野恵津子訳『レメディオス・バロ 予期せぬさすらい』より

消滅を求める。

コメントを残す