素直に脳を癒えるヒトでありたい

さて、そんな事は全て前置きで、 脳みそというものには 並々ならぬ興味を抱いているだけの話だが、 それはあくまで、脳が作り出した 偶然の戯れに他ならないといえなくもない。

サブカルチャー

サブカルチャーさて、そんな事は全て前置きで、 脳みそというものには 並々ならぬ興味を抱いているだけの話だが、 それはあくまで、脳が作り出した 偶然の戯れに他ならないといえなくもない。

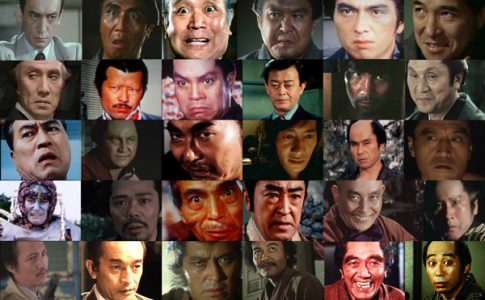

映画・俳優

映画・俳優言わずもがな、悪役こそは 面白い映画/ドラマに不可欠な要素であることは間違いないわけで スターばかりで面白い話ができるはずもない。 だから、いかに脇役たる悪役に それなりの役者が揃ってないと悲惨なことになるわけだ。

サブカルチャー

サブカルチャー杉葉子という女優さんがいた。 数年前に亡くなったのを知っている。 何か書こうと考えてみたのだが、 残念ながら、この女優さんはちょっと地味すぎて ヒロインとしてはほとんど印象がない。 原作石坂洋次郎、今井正監督の 『青い山脈』のヒロインというのが もっとも輝かしい経歴ではあるが それについて、書ける記憶がほぼない。 映画について思い入れがない以上、書く意味もない。 けれども、個人的に引っかかっているのは確かである。 というのも、成瀬巳喜男作品での杉葉子をみているからである。

サブカルチャー

サブカルチャーテレビ文化を、つまりはお茶の間文化と言い直してみると やはり、それは団欒の中心的象徴であり、 今のように、娯楽の少なかった時代においては、 あたかも、大衆にとっても神であるかのように扱われていたのは ある意味、自然なことだったのだろう。

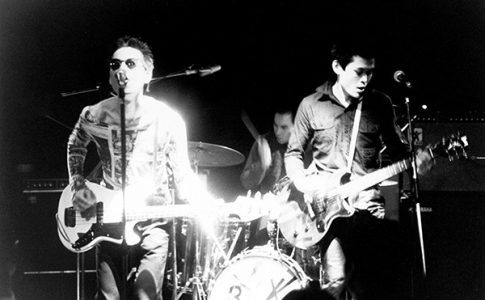

音楽

音楽当時のニューウェイヴ事情、 それぞれ海外、日本の状況を顧みて それを独断で表裏にわけて取り上げてみたけれど、 さりとて、単に当時のムーブメントの一部にすぎない。 埋もれたものやスルーしてしまったもののなかにも 注目すべきものはまだまだ無限にある。 それがニューウェイヴの奥深さなのだ。

音楽

音楽YMOにしたところで、基本テクノポップを掲げてはいたが 歌謡曲にもクビをツッコミ、YMOを母体にして ニューウェイヴ的な実験の場をおのおのソロ活動において 深く追求していたようにも思える。

音楽

音楽今みたいにインターネット経由の情報がまったくない時代。 よりどころにしていたのは、直にレコードショップへ足を運ぶこと。 そこからの情報収拾がてっとりばやかったのだ。 ジャケ選びも重要な要素だった。 そうして、片っぱしから面白いと思うものを買って聴きまくる。 (お金はないので、レンタル屋にも通い詰めた) そこで、レコードに入っている解説を熟読する。 そこからまたどんどん知識は膨らみ、興味が掻き立てられる。

音楽

音楽ニューウェイヴというジャンルは、実に多様性を持っていたわけで、 パンクが終わって、ポストパンクだのオルタナティブだの そう呼ばれることもあるが、 それはときにテクノだったりエレクトロニックポップだったり そうしたカラフルでキッチュな側面もあれば、 ダブやノイズ、インダストリアル、エクスペリメンタル、音響派と 一筋縄ではいかない、つまりはわけのわからないものも かなり混じり合って混沌としたジャンルのようにも思える。

サブカルチャー

サブカルチャーその映像に込められたメッセージ性、というものにも どれほど意味があるかはわからないが、 何某かの琴線に触れたことは間違いないし、 その中で、自分が好む人物、音楽、そしてコピーなどが ひとつの一つの映像芸術として、成立していることに 改めて感動を覚えている。

サブカルチャー

サブカルチャー日本はいまや世界にほこるアニメ大国ではあるけれど、 正直、僕が子供の頃、見て育ったような、 素朴かつ、なかなか味わいのあるアニメなんて、遠い日の花火であり、 いまや、その絵のタッチも中身も、どれもが 現代風にアレンジされてしまった。 確かにそれらは小気味よく、こぎれいなもので 大多数を占められている気がするが どうも心に引っかからないのは何故だろう?