流れる緑の血に正義を背負った運命をもつ

ホラーアニメ「妖怪人間ベム」は

初め一つだった細胞が三つに分裂して

それぞれが出来上がったと言う設定だった。

なんならその細胞とやらを

ひとつ顕微鏡でじっくりみてみたい気がするのだが

あくまでもアニメ、架空の話にそう熱くなることもない。

されど病原体、血液、微生物…

何でもいいのだが細胞の画像を眺めているだけで

実に楽しい網膜への刺激となるわけだが、

人間の創造力がいくら素晴らしいものであっても

自然界の“設計”の前には脱帽だ。

その意味では、コロナウィルスのスパイクと呼ばれる突起でさえ

その乙な構造を見ているだけで、

妙に感心してしまう自分がいる。

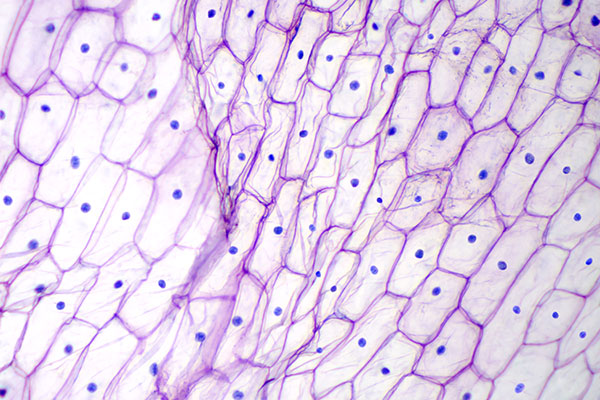

記憶を辿れば、小学校の理科の実験で

たまねぎの細胞をみたときの興奮は

今でも忘れがたいものだ。

細胞を英語ではCELLという。

ギリシャ語で「小さな部屋」という語源をもつこの言葉。

いまいちピンとはこないのだが

細胞のように四角いからだという理由で

携帯電話のこともまた、CELLPHONEと言ったりする。

例えばエクセルというソフトでは

細胞のセルがその元になっているのだろう。

セルを活用するわけだが、うまく言ったものである。

このように、細胞の応用例は

そこら中にあふれているのだが

いざ実態を認識しようとすると

顕微鏡の力を借りなきゃいけないほど

マクロな世界である。

自分の中にある血液でさえ、

あるいは皮膚を形成する細胞など

そのマクロ世界は肉眼では全く認識できないわけで、

その意味ではこれら細胞からなる

身体そのものを持ち得ていること自体が

人間の一つの神秘なのだと言っていいのだろう。

あるいはマトリョーシカのように

ひとつひとつどんどんと遡ることができる意味では

好奇心を掻き立てるための象徴として

細胞はその神秘性を秘めながら、

皮膚の内側にただじっと潜んでいるのかもしれない。

だからこそ美しいのか、あるいは単なる錯覚か。

心に訴えかけてくる思いをはねのけることができない。

しかし誰にも見えない。

見ようとした意思なき人間には

こうしたマクロコスモスの存在は無と同じなのだ。

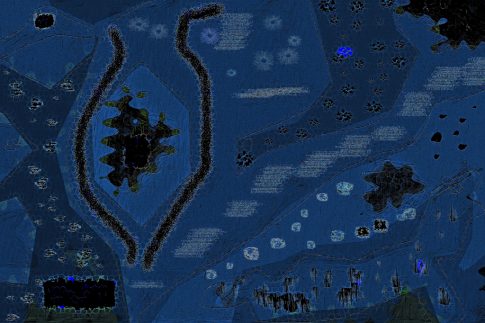

例えば草間彌生の無限のドットや網。

あるいは臓器的なアブストラクション。

その他諸々の抽象絵画を見るときの

言葉にならないざわめき。

それはジャスパー・ジョーンズや

ジャクソン・ボロックの絵画でもいい。

それと全く同じものを細胞写真に感じることがある。

神が作ったクリエイティビティの豊かさ。

かくも緻密でかくも神々しい世界。

視覚の盲点。

人間が万能であるには限界が用意された瞬間がそこにあるのだ。

それらを眺めているだけで

まだまだ知らない世界があることにハッとして

敵わない世界があるだけで奮い立って

そしてまたそうした何かを追い求める旅が始まる。

内的ヴィジョンとは、まさにそういうことの反映だ。

それゆえに、細胞の世界は我々の思考の果てにある

一つのヴィジョンそのものだと言っていいのかもしれない。

ロピュ家の定番インナーヴィジョン、旅の道連れセレクション

RY COODER:PARIS,TEXAS

DAVID SYLVIAN :BLEMISH

自分にも他人にも厳しい音と言うしかない。

デヴィッド・シルヴィアンのソロアルバムのなかでは

もっとも難解で、もっとも実験的である。

非コマーシャルな内容でありながらその音の響はどこまでも孤高で、ひとりの音楽家の素の思いをひたすら純粋につたえてくる音がある。その痛みと絶望の中に、光を見出そうとするシルヴィアンの心の声が聞こえてくる。

それはデレク・ベイリーのギターとは、消して交わることのない、ある種の違和感を露呈するのだが、

その声は一歩も引かぬ強固で、確かなものだ。

より強く、生きねばならぬことを自覚すること。

伝わってくるぬくもりだけが、孤高性をより深くにじませる。

濱口祐自:ゴーイング・ホーム

素敵すぎると誰かが言った。

彼のステージを目撃したものはその場の空気に

どこか懐かしい故郷を思い返すかもしれない。

不思議なオーラをもった人だ。

久保田麻琴、ピーター・バラカンが見いだした

この勝浦の遊吟詩人、すでに還暦を超えたギタリスト

濱口祐自のアルバムは

ブルースの名のもとに、デルタブルースからサティまで

その幅広い楽曲を、饒舌なオフステージとは違ったたたずまいで、リスナーをその独特の世界へと誘う。

朴訥で飾らない人間性の魅力と音楽そのものとのギャップが

これまた濱口祐自の最大の魅力でもあるのだ。

Pierre Barouh:ÇA VA, ÇA VIENT

定住の地のない魂の厳しさと自由さが両立するのは、

命の代償として無限に広がる宇宙の摂理なのかもしれない。

代償無くして、真の自由はないのだと。

ピエール・バルーの生涯は、まさにそのことの証明である。

この世のありとあらゆる制約を振り払って

詩人は詩人にしか見えない地図を手に旅にでる。

どこかへ行って、戻ってきては、またどこかに出かける。

その繰り返しである。

そんなときに、口ずさむ音楽があるとすれば

それがまさにこれ、「ÇA VA, ÇA VIENT」だ。

Aphex Twin:Selected Ambient Works

泣く子もだまるアンビエントテクノの巨匠?

と謳われるリチャード・D・ジェイムスこと

エイフェックス・ツイン初期作品集。

古くは14歳時に作曲したという曲を含む

そのディープなエコーに包まれた音から、

自閉的な閉鎖観とはうらはらに空間の広がりを聞かせる。

完成度うんぬんよりその驚くべく品性を感じさせ、

以後の成熟、天才を確信する。

The Durutti Column:LC

状況に応じて、メンバーがいたりいなかったりするが

これは基本的にヴィニー・ライリーのソロプロジェクトである。ニューウェーブ〜ポストパンクのまっただ中に現れた異端である。イギリスのインディーズレーベル「ファクトリー」からリリースされた2ndアルバムは、ジャケットにみられる水彩画のような内省的なムードに彩られた静謐なアルバムだが、

といって、アンビエントや環境音楽でもない。

ギターによる多重録音が独自の意思をもったミニマリズムとして展開されてゆく中にノスタルジックな風景が浮かんでくる。

As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls:Pat Metheny&Lyle Mays

広大なアメリカの風景、

その叙情を漂わせる音、といえばコレ。

メセニーのこのギターサウンドをはずせない。

ECM的サウンドといえばそれまでだが、

ナナ・ヴァスコンセロスの声や、

パーカッションに絡んでいく透明なギターに

すっと引き込まれてしまう力がある。

アッコちゃんが「WELCOME BACK」で

「IT’S FOR YOU」取り上げてますよね。

SILENT POETS:DAWN

長い沈黙を破って、帰ってきたサイレントポエッツ。

そもそも、12年ぶりということも驚きなのだが、それまでの沈黙が嘘のように、瑞々しく奥行きのあるサウンドを十二分に展開している。

年齢、性別、国境を超えた多彩な顔ぶれがフィーチャーされ、新たな発見も多い。

5lackとNIPPSといったラッパーたちを始め、イスラエルの女性MCMiss Redやニュージーランドのレイラ・アドゥ、ポール・クックの娘ホリー・クックに、

オーガスタス・パブロの息子であるオーディス・パブロ、

といったレゲエシンガー、あるいはD.A.N.で活躍する櫻木大悟などに混じり、何と言っても下田が影響を受けたという、

ミュートビートこだま和文の参加は感動的だ。

HECTOR ZAZOU:SAHARA BLUE

詩人は砂漠を放浪する。

ランボ-生誕100年記念に、元ZNRのエクトル・ザズ-を中心に、なんとも先鋭的なサウンドで、オマージュでありながらも、結果的に詩に対抗するアルバムを作り上げた。

サカモト、ビル・ラズゥエル、ジョン・ケール、

ミスターXことD・シルヴィアンなど。

パティ・スミスの名がないのが残念。

とはいえ、いみじくもアルジェリア生まれのザズ-が、

世界中のミュージシャンを集め、このアフリカを放浪したこの呪われた詩人にむけた讃辞を、遠い日の天才詩人を偲びながら聴くというのはすこぶる贅沢ぢゃないか。

Chatma :TAMIKREST

単に政治色の強い音楽、などと片付けてはならない。

欧米による植民地化で分断され、差別や迫害を受けながら

武力での反抗を取らず、その代わりに音楽でもって

民族の尊厳を伝えようとする彼ら、

西アフリカ、マリのトゥアレグ族のグループがタミクレストである。

先にはティナリウェンと言う立派な先人を排出するトゥアレグ族の音楽を、ワールドミュージックというべきか、ブルースロックというべきかは自由だが、

彼らトゥアレグの血の中にある放浪の民としての

儚さ、そして怒りや哀しみ、嘆きなどを一体化した“砂漠のブルース”を奏でる。

「姉妹』と言う意味を持つ「Chatma」は、

虐げられ続けるトゥアレグ族の女性たちに捧げられている。

理屈などいらない。

旅に出るなら、こいつをまずは忍ばせるべし。

何処までも伸びる一本の道に立っている人間は孤独だ。

このさすらいの旅路とライのスライドギターの音色が

かさなりあって、その道標を照らし出すだけだが、

ヴェンダースの映画「パリ・テキサス}のサントラ盤は

さすらうものたちが背負う業に、ひっそり寄り添って

魂の響きを奏でる。

この音がある限り、孤独はただの孤独ではない。

そして、さすらいの旅に終わりはないのだ。

どうせなら、一度は映画を見て欲しい。

そのあとに聴けば、さらに、このアルバムが沁みるだろうから。