読み語るムジカと聴き視るポエジア(詩・スポークンワード編)

なんでもかんでも“詩的”だ、として片付けるのは好きではないのだが、

どうしてもその“詩的”な世界というやつにひっぱられてしまう。

詩のもつ魔力というやつか?

これは、コクトーがよくいっていた言葉で、

poemとpoesieとを取り間違えてはいけない、

という警告に呼応するものだが、

言葉を使って詩情を謳いあげるのが一編の詩(poem)だとすれば、

ポエジーというのは、むしろ、言葉にならないものの総体であり、

気配のようなもの(コクトー的には媒体というべきか)であるからかもしれない。

といって、そのあたりをグダグダ説明しようとしてみると、

どうしても本来のポエジーのもつ精神性からは遠ざかってしまうことになる。

なんでもかんでも“詩的”だとして解釈していると、

そういった一種の火傷を負ってしまうものだが、それが意外と気づかない。

まるで、低音火傷のようなものなのかもしれない。

が、そんなジレンマを抱えながら、

ここでは、あえて、詩を音楽とを共鳴させる試みに寄り添ってみたい。

文学性からひとまずおいておくとして

音楽ありきから、言葉ありきへと回帰し、

最終的には完全にポエジー空間に身を委ねる試みだ。

少なくとも、音楽家や詩人たちにとっては

それこそが根底にあるものだから。

文学と音楽をめぐる調べプレイリスト

Hector Zazou feat. Anneli Drecker & Gérard Depardieu – I’ll Strangle You

Serge Gainsbourg:Baudelaire

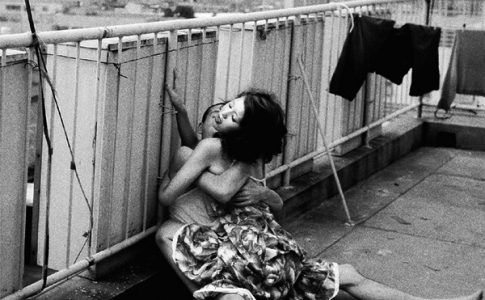

セルジュ・ゲンズブールによる「Baudelaire」は、ボードレールがジャンヌ・デュヴァルに捧げた詩「踊る蛇(Le Serpent qui danse)」を下敷きに、彼の音楽的解釈として結実した作品だ。原詩は『悪の華』第1部「Spleen et Idéal」に収められ、黒人混血の恋人ジャンヌに注ぐ視線を、熱帯の幻視と官能で彩る。艶やかな髪の匂い、しなる腰の曲線、それは“弾む蛇”となって、恋人を、詩人を、聴く者を絡めとる内容だ。

ゲンズブールはこの詩の響きを、ラテンのリズムに乗せてそのまま音に封じこめた。彼の語りは呪文のようにリズムを刻み、官能と幻想を横断する。まるでボードレールの耽美が、20世紀のフレンチ・ポップに憑依したかのようだ。単なる引用ではない。詩が音に、言葉が香気に、恋が幻覚に変じていく危険なロマンチシズムが漂う。

そこに浮かぶのは、ジャンヌ・デュヴァルという“黒いヴィーナス”の幻影。詩人を愛し、破滅させた女。その影にゲンズブールは音の衣をまとわせたのだ。詩と音楽が重なった瞬間、私たちは詩人の見た夢を、歌として聴くことができるだろう。

ボードレールとゲンズブールをつなぐ橋、それはボードレールの詩作において極めて重要な概念のひとつである「correspondances(コレスポンダンス)=照応・対応・共鳴」によるものといっていいだろう。それは、自然と人間、感覚と感情、目に見えるものと見えないものが呼応しあう神秘的な宇宙の構造だ。つまり、「万象は互いに反応し合い、万物は照応している」という象徴主義の根底にある世界観への共鳴と、そこにジャンヌ・デュヴァルという悪女に捧げられた詩の一節を引用しつつ、音響としてのフランス語の美しさ、詩の響き、エロスと死の気配を声で可視化する試みがなされた歌なのである。

Emily Dickinson · David Sylvian

Scott Walker : Clara

Talking Heads:I Zimbra

Steve Reich : Come Out

TOM WAITS:9th & Hennepin

Public Image Limited:Religion I

Lou Reed:The Bed

Patti Smith:Spell

BRUNO GANZ :Lied vom Kindsein

Brian Eno&David Byrne:The Jezebel Spirit

Stravinsky: Histoire du soldat

Plastic Ono Band:Hashire, Hashire!

プレイリスト一覧

- Hector Zazou feat. Anneli Drecker & Gérard Depardieu : I’ll Strangle You

- Serge Gainsbourg : Baudelaire

- Emily Dickinson : David Sylvian

- Scott Walker : Clara

- Talking Heads : I Zimbra

- Steve Reich : Come Out

- Tom Waits : 9th & Hennepin

- Public Image Limited : Religion I

- Lou Reed : The Bed

- Patti Smith : Spell

- BRUNO GANZ : Lied vom Kindsein

- Brian Eno&David Byrne : The Jezebel Spirit

- Stravinsky : Histoire du soldat

- Plastic Ono Band : Hashire, Hashire!

アルチュール・ランボーの没後100年(1991年)を記念して制作されたトリビュート・アルバム『Sahara Blue』の冒頭を飾る「I’ll Strangle You」は、フランス映画界の巨星ジェラール・ドパルデューによる朗読(語り)とアンネリ・ドレッカーのヴォーカルが共演する重厚なコラージュである。“声と音で再構築されたランボーという存在”の顕現である。まさに、詩をめぐる音楽的追悼の冒頭にふさわしい幕開けといえるだろう。

詞はランボーの『Les Illuminations』のなかのいくつかの詩片を寄せ集めた「Phrase」とされた詩に基づいており、“生への渇望と抑圧された暴力衝動の交錯”というランボー文学の核がそのまま響く。タイトル「I’ll Strangle You(お前を絞め殺してやる)」には、ランボーの早熟な詩に漂う破壊的エロティシズムと、いけにえのように純粋な情熱が揺れる姿勢を、音として呼び起こすような響きがある。

音は、ビル・ラズウェルの重厚なベースが絡むアンビエント/エレクトロニックなうねるトラックをBomb the Bassのティム・シムノンがリミックスし、そこに絡むドパルデューの語り声は、熟成された闇のテクスチュアのようであり、暗転する言葉の向こう側に、早熟の詩人の未完成な魂の叫びが聞こえてくる。

ぼくが持っている『Sahara Blue』の日本版初回盤(1992年リリース)には、デヴィッド・シルヴィアンが “Mr. X” の仮名で歌唱と作詞・ギターを担当した「To A Reason」という貴重なトラックが収録されているが、シルヴィアンが当時ヴァージン・レコードと契約中であったため、この「To A Reason」と「Victim of Stars」がリード・ヴォーカルを含むトラックであることが契約上問題視され、のちに差し替えられている。

この楽曲は、アルバムの構成においてランボーの詩世界へと静かに導く役割を果たしており、詩人としてのランボーの感性と、シルヴィアン自身の詩的感性表現が見事に重なり合う一曲でもある。