奴隷になるかペットになるか、人間のためされどころにカルトの味がする

70年代初頭に、ロンドンでは

誰よりも地球人離れしていたオーラ、出で立ちで

実際に地球にやってきた異星人っぷり感をたっぷり放って

熱狂的なカリスマロックスターとして君臨していた、

ジギーこと、デヴィッド・ボウイが、

『LIFE ON MARS』という実に美しい曲で

「火星に生命は存在するのか?」などと

まるでフランク・シナトラのように歌いあげていた。

(その後ニコラス・ローグの『地球に落ちてきた男』で

堂々主役を演じる事になるほどだ)

ボウイはさておくも、果たして、地球以外のどこか惑星にわれわれ人間と同等、

あるいはそれ以上の知性をもった生物が棲息しているのだろうか?

事実を探求し、なんらかの手掛かりを見出すこと。

多くの人々を熱狂させるロマンだ。

それは確かに永遠のロマンと呼ぶにふさわしい。

いわゆる、未確認飛行物体UFOの真偽とは?

そんな空想ごとを追いもとめて、胸躍らせながらSFやヒーローものを、

子供の頃からいくどとなく夢中で目にしてきたが

実際のところはどうなんだか、誰にもわかりっこない。

知っている、これが真実だといくら声高に叫んだとしても

耳をかすものまでが”ヘンジン”扱いだ。

やれやれ、ロマンとはそういうものだ。

この世に眉唾もののよもやま噺は五万とあるが、

結局は想像の域を脱し得ないものが圧倒的多数を占める。

知らないからこそ、妄想は膨らむのだが・・・

そんなことをいってしまえば元もこもないとはいえ、

現実と夢想の間には机上の空論ばかりで、

肝心の中身、実態がまるで見えてこない。

そんなことで時間を無駄にするのは控えよう。

仮に空想ものであれ、魅惑的なものに身をゆだねよう。

侵略者たち、いわゆる悪に燦然と立ち向かうヒーロー像の定番とは

まったく趣きを異にした世界が、ここにある。

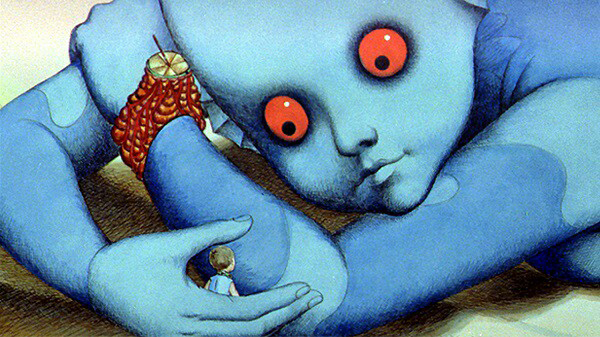

それが『ファンタスティック・プラネット』に描き出された世界というわけだ。

フランス人SF作家ステファン・ウルの原作『オム族がいっぱい』を元に、

ローラン・トポールのシュールレアリスティックな絵を

ルネ・ラルーとともに映像化したカルトアニメーションである。

そして全編を覆うアラン・ゴラゲールのプログレ的電子サウンドによって、

なお一層カルト色を強めている。

我が国では宮崎駿などが多大な影響を受けており、

支配/被支配の構造、知識の取得・転用の描写、

他者性・異種存在から解放/共存といったテーマの流れは

『風の谷のナウシカ』にも顕著にとりこまれている。

元祖『進撃の巨人』などというキャッチが踊るが、

どちらかといえば、中世の異端画家ヒエロ二ムス・ボスが描いた

『快楽の園』の世界感にも比較され、そのほうが理解しやすいかもしれない。

いみじくもジギースターダストが熱狂的なまでに迎えられ

ロック界を席巻していたのと同じ時期、70年代初頭に産み落とされた。

なんとも幻想的、退廃的なムードではあるが、

中毒性のある映像だが、実に味がある。

丹念に色鉛筆等の画材で描きこまれ、

アニメ化に四年ほどの長い月日を費やされたという芸術品だ。

これをグロテクスととるか、キッチュととるか

ハマるハマらないには個人差があるのもわからないでもない。

単に視覚的要素だけでみるのも芸がない。

やはり、その深い世界観を見過ごすわけにはいかないのだ。

凝視すればただならぬ気配に満ちているのがわかる。

奴隷になるかペットになるか、われわれ人間側に選択肢はなく、

ただ奴隷や虫けら同然に扱われるだなんて、なんとも震撼する悪夢である。

これがSFの醍醐味だと言わんばかり、

実に妖しいまでの創造世界に君臨するドラーグ族たちは

青い身体、赤い目玉で貝殻のような耳を持ち、

議会を運営し、レシーバーで知性を育み、

瞑想することでさらに魂に磨きをかけてゆく高次な知能をもつ巨人だ。

そんな巨人たちを前に、人間はなすすべもなく、むしろ原始民族として扱われ、

野蛮そのものの烙印を押されて扱われているのだ。

そうしたドラーグ族たちとオム族、

すなわち、われわれ地球人のミニチュアとしての人類対異星人の構図が

ここ、惑星イガムにおいて、あからさまな形で描き出されている。

母親を虫ケラのごとくもて遊ばれ、いとも簡単に殺されて

その後ペットにされ、ティバなるドラーグ族によって飼育され

テールと名付けられる。

ちなみにテール(Terre)とはフランス語で地球という意味だ。

つまりは地球に住む、これぞ我々人間たちの縮図といっていい。

成長したテールによって、原始民族としての人間たちに叡智が宿り、

ついにはドラーグ族たちの脅威となり、和解協定にまで発展する過程が

実にファンタジックで幻想的に描写されてゆく。

ストーリーの展開にはさほど膨らみはないものの、

細部へのこだわりが異様なまでに熱を帯びている。

ティバがテールを愛玩するシーンなどは、

まさにわれわれが日常、ペットを愛玩する光景とそん色ないものだ。

しかも、彼らドラーグ人は瞑想によって、

身体を自在に分解したり、変容したりできる。

このあたりは、当時サイケデリックムーブメントの影響をも読み取れるが、

とかげのように尻尾と化したティバが

テールを愛おしげに見つめる姿はなんとも可愛いものだ。

そのほか、全ての光景が異様だ。

一枚一枚の絵としても鑑賞に堪えうる、創造豊かな幻想空間に

実に奇異な植物、動物たちが棲息している。

個々に名前があるわけではないので、

一つ一つを詳しく説明する訳にも行かないが、

人間同士を戦わせる為に使用されるワニにような戦闘的な動物、

あるいは頭部に羽をもち、口腔よりアリクイのように舌を伸ばして

人間たちを舐めとっていく怪鳥、

あるいは籠の中にいて、なんとも奇妙な人間のような顔をもち、

醜く笑い声をあげ、鼻からすすきのような手ののばして、

鳥類だか魚類だかわからない生物を捕獲する。

口から泡のようなものを絶えず出しながら、

頭に待ち針のようなものを生やした丸い生物が集って

瞬く間にテールの衣装を紡ぎ上げて行く。

どれもが不気味である。

その他、あらゆる架空の生物たちが

そうした非現実の王国に相応しい風合いで巨人対人間の周辺を彩っている。

そうした生息物、あるいは、地域固有の特性を

レシーバーを通じて学んでゆくのだが、

まるでイタロ・カルヴィーノの空想世界が読み上げられていくような

テクストの快楽が、そこにはあったりする。

それらは、イギリスのサイエンスライター、

ドゥーガル・ディクソンが想像した『アフターマン』に登場する

これまた不気味なまでの架空生物たちを彷彿とさせるが、

遡れば、なんらかの影響を受けているのかもしれない。

『私のプリニウス』で古代ローマの博物学者プリニウスを

独自に賛美したあの博識者澁澤達彦氏は、このアニメを見聞していただろうか?

見たなら、どんな感想が聞けたのか?

興味が湧いてくる。

いみじくもドラーク人に教育され成長したテールが先導し、

原始的文明から見事に進化を遂げてゆくのがクライマックスだ。

そこで、野生の惑星への逃亡を企てる、我らが人間のミニュチュアたちの

首のないドラーク人たちの婚礼が行われているシーンに出くわす。

瞑想時に行われるダンスによって、彼ら遠く離れた惑星で

ドラーグ人たちはそのエネルギーを摂取しているのだという。

そうした生態はともかく、最終的には脅威を増したオム族に、

恐れをなしたドラーグ族たちは、和解することを議会で決定するに至る。

まさに知性の落としどころは、これ以上無益な戦いをしないということだ。

なんとも示唆的である。

その意味では、はるかに人類よりは 〝高度な〟種族であり、

そうした知的な側面がうかがい知れる本編は、

単なるカルトアニメの域を超えて、知的好奇心を掻き立てててくれるだろう。

ジブリファンにも改めてこの傑作を観てもらいたいところだ。

Générique (Fin) Bande orginale du film “La planète sauvage”) · Alain Goraguer

映像を離れ、ひたすらアラン・ゴラゲールの音だけ聴き入っても、かなりクセの強い、イマジネイティブなひろがりは、今の時代にはない、濃密さをともなって感性を刺激する。全面を覆う、このプログレ的な音の世界観に、アニメにはやっぱりプログレが合う、などと軽率にいってはならない。アラン・ゴラゲールという人は、1950~60年代にはフランスジャズ・シーン/シャンソン界で活躍し、とりわけゲンズブールのアレンジを多く手がけたことでその名を知られ、1965年にはフランス・ギャル「夢見るシャンソン人形」のオーケストラ指揮もしている重鎮である。「ファンタスティック・プラネット」のサウンドトラックに関しては、わずか3週間で音楽を書き上げ、録音も3日間で行ったという、緊迫の制作プロセスがあったのだという。音の構成として、ワウギター、アンビエントな電子/アナログ音、ジャズ・ファンクのリズム、そして「異世界=宇宙感」を打ち出す音響テクスチャが多層的に構築されるのが特徴で、これが本編の映像詩性と強く結びついており、「ファンタスティック・プラネット」が、総合芸術の高みに位置づけされるのも納得である。

コメントを残す