100年前に投げられた骰子をめぐる四つの実験

かれこれ、一世紀も前の人だが、ぼくはマン・レイのもつ自由さ、

永遠のアマチュアリズム、実験精神と遊び心を併せもった姿勢に

時代を超えて、すごく親近感をもってきた。

そのあたりは、“生粋の駄々っ子”たるマン・レイと賞賛しつつ、

すでに「マン・レイという芸術家」でその想いを綴った。

ここでは、そのマン・レイが残したサイレント映画を取り上げてみることにする。

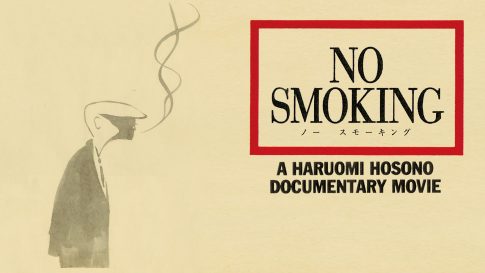

それらの短編を、あのジム・ジャームッシュが

『RETURN TO REASON/リターン・トゥ・リーズン』として

ジャームッシュ作品のプロデューサーでもあるカーター・ローガンとの2人組

音楽ユニット、スクワール(SQÜRL)が音をつけたプロジェクト映画だ。

正直なところ、個人的にはこの音楽の必然をさほど感じなかった。

確かにSQÜRLの音響(あえてこの言葉をつかわせてもらう)は

素晴らしく示唆的ではあり、興味深くはあるものの、

100年前のサイレントへの音楽としてみれば、

仮に音楽家が10人いれば10人の解釈がなりたち、

誰を起用するかで、その雰囲気は左右されるだけのことで、

善し悪しを問うものではないというのが、個人的な感想だ。

唯一の例外、たとえばビル・フリーゼルが試みた「キートン」映画へのスコアであり、

フリーゼルのような卓越した理論と含蓄があれば、又別の情緒も湧くはずである。

あるいは、この手の嗜好をソロで量産してきたビル・ネルソン。

彼らのような試みに、敬意を送りつつ、

もちろん、ここにジャームッシュのマン・レイ愛をも汲みするところだが、

マン・レイの実験映画の創造性は、まず映像を体験することからみえてくるものだ。

そこから見える想いを綴ってみよう。

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.

賽(サイコロ)の一振りは決して偶然を排さないだろう

― ステファン・マラルメ

光の始まりに音はなく、沈黙のうちに賽は投げられたとせよ。

その一投が、映像という新しい詩の惑星を生んだことを知ってはいるが

一世紀も前のことを覚えているものなど、もはやいまい。

だが、確かにその息づかいはあったのだ。

一投が詩を呼び起こし、詩そのものが一投であったあの頃。

その意味ではマン・レイの前衛映画は、

マラルメの薫陶を受けているのは疑いようがない。

1920年代、パリにダダの残響、夢の残骸、

そして無限に転がる偶然の粒、残された記録としてのざわめきの沸き立ち。

その肌触りを“貼り付けた”映画から、たぐりよせてみよう。

以下観る四つの実験映画に、ストーリー的な意味はない。

それは同時代のダリ、ブニュエルの金字塔『アンダルシアの犬』や

コクトーの『詩人の血』同様、直感的な詩の即興であり、

マン・レイはそれをシネポエムだと謳った。

詩が詩であるように、映画による、光の詩が

マン・レイの実験精神を高らかに宣言しながら、

光の遊戯を繰り返すのを目の当たりするのは、

まさに芸術の日ノ出のような映画だからである。

✦ L’Étoile de mer ― ひとで

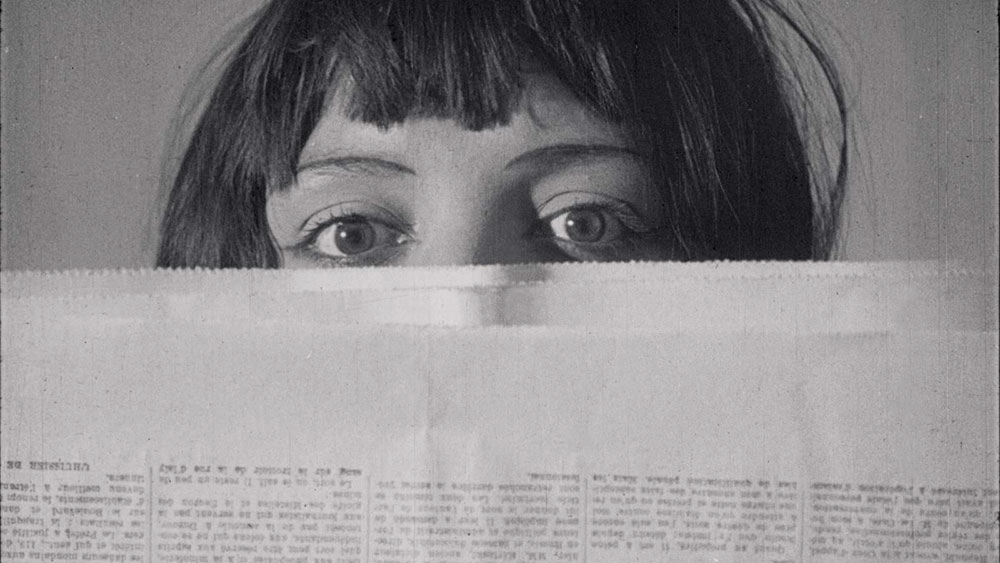

ガラス越しの顔、ぼやけた輪郭。

海の記憶を密封したヒトデの瓶。

詩人ロベール・デスノスの言葉が光の中で溶けあいながら、

ピントを外した視線の中にだけ、真実の形が潜む。

ここに登場する美女は、

マン・レイの代表作「アングルのバイオリン」のモデルとしても有名な

アリス・エルネスティーヌ・プリこと、キキ・ド・モンパルナス。

1920年代パリのモンパルナス界隈を象徴で

モデル・女優・パフォーマー・画家として活躍し

本名は当時マン・レイのミューズだった。

沈黙が語る愛の幻影。

それは、音を必要としない男と女がなぞるカタチだ。

✦ Emak Bakia ― エマク・バキア

エマク・バキアとは、「私をひとりにしておくれ」という意味のバスク語らしい。

ひとりで閉じられぬ夢。

レンズが回転し、車が海辺を駆ける。

ガラス、襟、波、女。

それらは一度きりの瞬間に偶然という符合がちりばめられてゆく。

マン・レイの発見である写真的実験に動きが伴う瞬間の数々。

レイヨグラフ/ダブル露光/回転ガラス/ソフトフォーカスを駆使する映像は、

すでに詩をも脱し、詩はすでに映像を超えている興奮の運動だ。

まさに20世紀初頭の創造の熱が伝わってくる。

✦ Le Retour à la raison ― 理性への回帰

光が指となり、フィルムを叩く。

ピン、塩、影、身体。

それらは鍵盤を持たぬピアノだ。

音なき音楽、目で聴く交響曲。

“理性への帰還”とは、理性を超えた純粋な偶然の跳躍にちがいない。

マン・レイは光を楽譜に変え、偶然をリズムにしたといっていい。

✦ Les Mystères du Château du Dé ― サイコロ城の神秘

サイコロを投じて思案している覆面を被った旅人たち。

行くべきか、行かぬべきか?

さあ出かけよう、いざ目指すは白い城。

屋敷の中は迷路のよう。

サイコロが投げられ、目の数だけ偶然が踊っている。

そこはヴィラ・ノアイユ。

単なる資産家でも愛好家でもなく、

20世紀初頭のアヴァンギャルド芸術を支えた影のパトロン=詩的プロデューサー

そのノアイユのモダン建築を光が骰子となる場所として使用している。

ここで映画は「語ること」をやめ、ただ「転がること」を選んだ。

それが冒頭で掲げた、マラルメの一行への最も忠実な返答だったのだ。

100年後、ジャームッシュとSQÜRLがその沈黙を呼び覚ます試み。

その音響は、光の亡霊を撫でるように流れ、

沈黙の骨格をなぞってみせる。

けれど、映像は必ずしも音を必要としないのだ。

むしろ、沈黙こそは映像の意味を押し広げることになる。

それはマン・レイのフィルムは、それ自体で呼吸する楽器だからであり

音楽は、沈黙を拡張するための影でしかない。

マン・レイの映像は、いまも目(視覚)から十分に音が伝わってくるものであり、

動的な運動の詩学を発しているのだ。

20世紀前半、詩人たちの武器である映画というメディアへの歓喜が

ここでも十二分に伝わってくる。

マン・レイとサイコロ。

この組み合わせは、映画が詩の昇華であることをなによりも指し示す。

ステファン・マラルメへのオマージュで有り、

齊(サイ)は投げられたのだ。

けれど偶然は、まだ落ちきっていない。

粒子のような光が、いまも時間の中で漂っており

永遠に転がり続けるだろう。

100年前に投げられたその齊は、

われわれの前に、可能性とインスピレーションの閃光によって投げられたのだ。

そして、マン・レイは笑う。

「私は何も語らない。ただ光を投げたのだ」と。

それは写真の延長上にある詩的な遊戯だと捉えられるだろう。

ただし、間違ってもこれを容易に夢と結びつけてはいけない。

「私の目的は夢を記録することではなく、それを実現しようとする決意です」

夢はあくまで素材にすぎないのであり、そこが写真家としてのリアルがある。

だが、その光はいまも、継続される未来のスクリーンにまでおよび、

静かに、確かに今なお、あらゆるアートに向け

創造の旗手としての断片を投影しているのだ。

やんぬるかな、永遠のダダイストの精神。

永遠のだだっ子マン・レイ、ここにあり。

SQÜRL – Man Ray’s Girlfriend

『RETURN TO REASON/リターン・トゥ・リーズン』に音をつけたSQÜRLのジャームッシュとローガンは、インタビューの中で、音楽と映画との関係については、音楽は映画よりも「即時性」を持つメディアだと認識し、映像に対して「テクスチャ(質感)」的な反応を重視するがゆえに、「ループ、ドラム、ファズギター」を用い、予め、ある程度構築しながらも、上映中に即興的な反応も含めるというアプローチをとったのだという。そのあたりは、デヴィッド・リンチにも共通するところだが、ジャームッシュは自身を “アマチュア” だと語り、その言葉の語源「愛する者(lover)」との関係性を強調する。「プロフェッショナル=成功を問う者」という観点を避け、自身は「愛」を根拠に制作に臨むと述べているのだ。よって、まさにマン・レイへの愛がプロジェクトの根底にあるといっていい。

マン・レイの作品については、映画表現をただの語り(ナラティヴ)としてだけでなく、「カメラをおもちゃのように扱う」であるとか、「歪んだガラスに向ける」、あるいは「外へ引きずり出す」など、実験的・遊び的な視点が魅力だと感じている二人は、10代の頃からシュルレアリスムやダダイスムに深く影響を受けた、いわば、マン・レイの「夢の論理」に基づく自由な映画制作のアプローチに共感している同志である。シュルレアリスム/ダダの影響、共同制作のゲーム性(例えば “exquisite corpse”=「絶妙に死体」ゲーム)や、文芸的なルールを設けて、その中で作る流派(例:Oulipo)などに触れ、「偶然・遊び・制約」が制作の中で鍵になるとも語っている。

コメントを残す