語り部は猫である

吾輩は猫である。名前はまだ無い。

この有名な冒頭を知らぬものなどいまい。

文豪漱石の代表作、『吾輩は猫である』という名のある物語が、

1904年、千駄木の漱石宅に現れた一匹の黒猫によって

ふいに片隅からふわりと立ち上がったとき、

それは一匹の猫のつぶやきではなく、近代という時代の端っこで生まれた

“語り”の跳躍が、まさに出囃子のように鳴り、まるで事件のように、

そこから近代文学の扉が開いたのかもしれないのだ。

この小説の語り口から、イギリスの奇書『トリストラム・シャンディ』の影響を

読み取る文学史家は少なくない。

ローレンス・スターンが18世紀に著したこの作品は、

語りの冒頭から、自分の誕生に辿り着く前に延々と脱線を繰り返し、

ついには未完に終わるという、自己解体的な構造の中で

読者を巻き込む物語である。

この”物語”が物語そのものを拒むような倒錯的構成は

モダン文学より200年も早く、

ポストモダンの遊戯性や自己反省性を体現していた作品として知られている。

漱石は、明治期の翻訳文化の中で英文学を学ぶ中、

この作品に出会ったとされており、『吾輩は猫である』にも、

その屈折した語りの遊戯性と、フィクションであることの自覚が

深く息づいているのだ。

では、漱石の文学において『吾輩は猫である』とは

どのような位置を占めるのだろうか?

これがまず“最初の問い”になろう。

大学を出たばかりの若き漱石が、英語教師としての生活の傍ら、

『ホトトギス』の高浜虚子から執筆を促され、

戯れのように書き始めたその誕生の背景には、

文壇への野心というよりも、むしろ”無重力の自由”があったのだと思う。

「名前はまだない」と語る猫は、実のところ

漱石自身のメタファーだったのかもしれないからだ。

西洋文学と東洋思想の狭間で、自我と近代の重さに揺れる知識人の化身。

彼は世界をまっすぐには見られない。

だからこそ、猫の視線を借りて斜めに、逆さに、あるいは裏返しに見る。

その見え方の歪みが、まさに漱石文学の原点にあたるのではないか?

という読みである。

猫の語りは、終始一貫してユーモラスである。

しかし、その笑いは決して軽薄というわけではない。

むしろ、寄宿舎的な家屋のなかで繰り広げられる

中産階級インテリたちとの滑稽なやりとり、

迷亭や寒月といったキャラクターの類型化された口調のおかしさのほうが

どこかのほほんと肌感覚にもくすぐってくる。

そこに漱石は、文明開化に酔い、形ばかりの西洋化に踊る日本人の

「自我未満の知性」をどこかで嗤っていたにちがいないのだ。

猫の視点は常に高みから、だがどこか寂しげにそれを見ている。

ここに、ただの風刺とは異なる”観察者としての哀しみ”、哀愁がある。

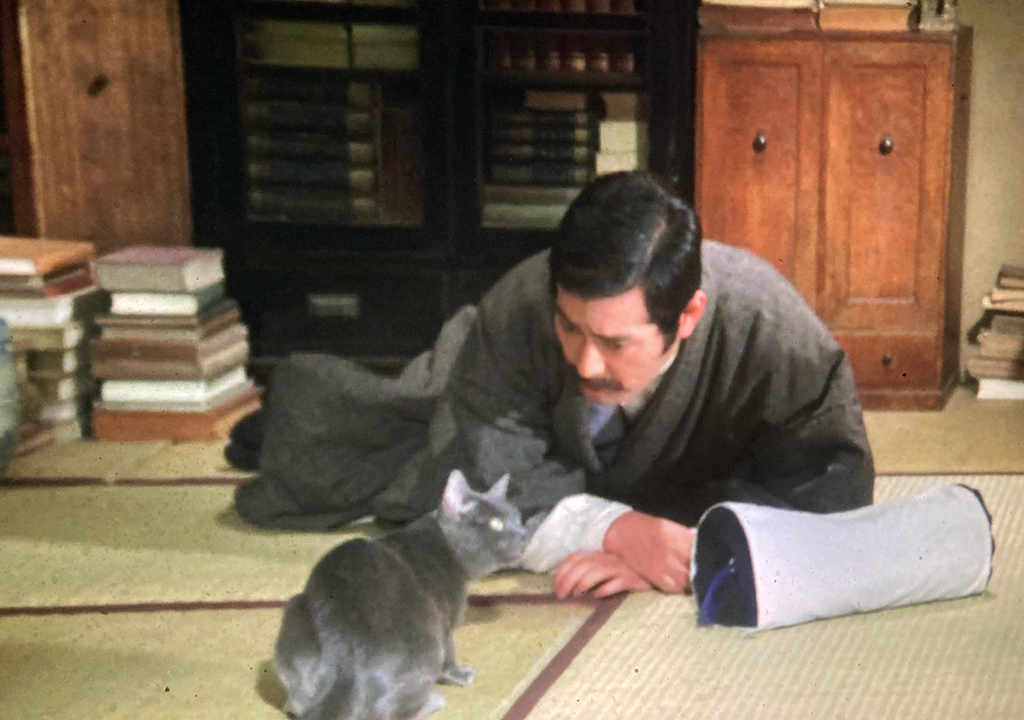

市川崑による映画版においても、その構造は崩されてはいない。

仲代達矢演じる珍野苦沙弥先生は、滑稽ながらも品を保ち、

どこか近代に取り残された者の影を帯びている。

映像では、猫の語りがナレーションとして再現されることで、

その”語る存在の不在性”がより強調されることになる。

語り手がスクリーンにいない、それはまさに、

スターンが『トリストラム・シャンディ』で試みたような、

語り手の亡霊化というわけである。

映画における猫の視線は、時に観客の視線と重なり、

物語そのものが一種の”劇中劇”として立ち上がるのだ。

漱石が後に到達する『こころ』『道草』『明暗』といった作品に見られる

自我の分析や存在の分裂は、ここにはまだ明確には表れていない。

しかし、その萌芽は確かに猫の語りの中にあるはずだ。

とくに、「自分を語ることで、かえって自分が不明になる」ような語りの構造。

それは、明治という時代そのものが持っていた、

自己認識の不安定さを映す鏡でもあるのだと。

『吾輩は猫である』は、いわば漱石文学における”詩の時代”を切り開いたのだ、

そういっても過言ではない。

後の作品がどんどん散文的になり、精神分析的になっていくなかで、

この最初の作品には、文体のリズムと軽み、

そして漱石が愛した落語にも似た“語ることの快楽”が満ちている。

それは、近代日本文学の中でも稀有な、

“語りが世界を創る”という魔法のような瞬間であるからだ。

そしてまた、この猫の語りは、読者をふいに”物語の外”に連れ出す。

世界を描くふりをしながら、世界を疑ってみせる。

登場人物たちを愛おしげに観察しながら、どこか突き放している。

読者に寄り添うようで、時折冷ややかな微笑みを浮かべてみせるこの妙。

そう、この語りこそは、まさしく”猫そのもの”なのだ。

気まぐれで、賢くて、決して手なずけられない。

媚を売るかと思えば、急にそっぽを向く天邪鬼。

漱石が最初に選んだ語り手が猫であったこと、

それ自体が、彼の文学が最初から”完全なる自立”を望まず、

むしろ不完全さの中で自由に跳ね回ることを選んだ証だったのではないか、

そんな声さえも聞こえてくる。

『吾輩は猫である』、それは、漱石が文学という舞台で最初に行った、

ひとつの”身ぶり”なのである。

自我の在処を探しながら、世界を観察し続けた男が、

まず最初に語らせたのが“名前のない猫”だったというその寓意の深さは、

今なお私たちに新しい読みを促してくるのだ。

さて、その映画化としての『吾輩は猫である』はどうだろうか?

猫のかたりこそ、悠長に擬人化されるが、

猫そのものが、演じる空間は、あくまでも戯画空間にすぎない。

だからこそ、我が輩の視線に心をくすぐられるのだ。

そうして、苦沙弥邸で繰り広げられる群像劇は、

高尚さのかけらもなく、われわれに物語風の出来事を

まるで紙芝居のようにめくってみせてゆく。

洒脱な市川崑ならでは演出がある。

仲代達矢の苦沙弥先生に、近代文学の祖、漱石の面影は薄い。

むしろ、人間漱石への関心を呼び覚ます哀愁がある。

とはいえ、主人公たちは、あくまでも傀儡にすぎない。

文学を模倣することはできても、超えることはない。

その反動で、最後に、猫がヘツツイ(かまど)のなかに転落し

溺死するという流れに

文学以上に情感を揺すぶられることになるのだ。

苦沙弥先生、いや、漱石はさぞや悲しみにくれたであろう。

ちなみに、漱石は親しい人達には

猫の「死亡通知」と称される葉書まで送っていたほどだ。

書斎裏の桜の樹の下には、裏に「この下に稲妻起る宵あらん」

そう記された墓標とともに墓が建てられ、

毎年9月13日は「猫の命日」とした。

Stray Cat Blues · The Rolling Stones

野良猫だって、月のない夜にブルースを口ずさむこともあるだろう。

ストーンズの「Stray Cat Blues」を聴いて、漱石の『吾輩は猫である』のあの猫を無理くりに結びつけてみる。もちろん、漱石の猫は倫理的で、やや鼻持ちならないインテリな観察者である一方、ミックの歌うノラ猫は、奔放なフーテン野郎だ。だが、この両者には、どこか共振する“孤独”があるのかもしれない。

漱石の猫も、結局のところ、名前がなく、家にも完全には馴染めず、人間たちの会話を冷ややかに見つめながらも、その愚かさにどこか共感し、笑い、時にしみじみとした哀感を抱いたことを思えば、そんなに違いは感じまい。「Stray Cat Blues」では、社会規範の外側で、欲望と自由を武器に生きる“野良仕様”が歌われる。年齢や倫理などおかまいなしに、夜の獣のようなさすらいに、“近代化”の外に取り残された漱石の猫にも通じるものを感じる。なんたって、人間社会のルールに入りきれない、自我の亡霊のようなものなのだから。

1968年のロンドンと、1905年の東京。

一匹の猫が、それぞれの時代の「逸脱」を生きたことで、人の胸に刻まれし存在だ。

漱石の猫は、言葉で世界を切り裂き、ミック猫はキースのギターとニキ・ホプキンスのピアノをバックに夜を練り歩く。どちらも「見る者」であり、「語る者」であり、決して“家畜”にはならないという自由の使徒であることには変わりはない。

そして今夜も、また、レコードの針が降りれば、身を斬るギターと、背をなでるボーカルに煽られたStray Catが、どこかでのどを鳴らし、我が輩もまた、畳の上であくびぐらいはするかもしれない。そのぐらいの共振はあっていい。名もなき語り手たちのブルースが、またひとつ、静かに爪痕を残す邂逅だ。ちなみに、この曲はヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「ヘロイン」に影響を受けているというが、せいぜいミックの火遊び程度の内容だから、そう神経を尖らすまでもないだろう。

コメントを残す