男と女の六道めぐり

うたた寝に 恋しき人をみてしをり 夢てふものは たのみそめてき

小野小町

時は大正、1926年の東京。

鈴木清順による『陽炎座』の世界に、一度踏み込むと

そうやすやすと抜けられそうもない。

まさに、映画六道めぐり、

その夢なる景色が、単にまどろみにとどまらず

まるで白昼、真夏の地面に揺れる蜃気楼のように、

こちらの意識をからかい、惑わせ、弄んだかと思うと、

甘美に絡み合っては、いつしかまた儚くすり抜けていく。

登場人物たちはまさに、生きては死に、死んでも生き続けるような

そんな妖うさのなかを行き来戻りつする住人たちばかり。

劇中、大楠道代演じる玉脇の妻品子の言葉に

「夢というのはなぜ覚めるのでしょう?

一生覚めなければ、夢は夢でなくなるのに」とあるが、

まさに、このセリフがこの映画の核になっている。

そう、冒頭に引用したこの品子が劇中懐紙にしたためた、

小野小町の歌そのものではないか。

ちなみに、この歌では、

恋しい人が現実ではなく、夢の中にしか現れないために、

夢という非現実な世界をも頼るようになってしまった女心を詠んだ歌で、

小町は、夢を“信じてはいけない”と知りながらも、

それでもなお「夢にすがってしまう」という、

情の弱さと深さの両面を歌った和歌だといわれる。

つまるところ、鈴木清順という映像詩人が見せたい世界は

語ることでの切なさ=言葉にした瞬間、壊れてしまう美というものを

泉鏡花という幻想文学の魔術師を媒介にして仕掛けた、

感覚と記憶の迷宮装置そのものなのだ。

ちなみに「陽炎座」とは、

「六道の辻の小屋がけ芝居じゃ」とあるように

地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つの世界への道、

すなわち、あの世とこの世の境界にある冥府の入り口のことである。

よって本作は、単なる文芸映画でも、ただの幻想劇でもなく、

泉鏡花の小説世界が持つ幽玄・耽美・夢幻・倒錯を、

“映像”という器に注ぎ直そうとした暴挙、

いや、挑発とさえいえる夢物語が映像として語られるのである。

その試みでは、現実的な物語構成など、あえて放棄し、

観客に「分からせる」のでも「語る」のでもなく

ひたすら「惑わせる」ことを目的とするかのよう。

人を惑わしておいて、涼しい顔ですっとぼけるのが得意、

これぞ大正生まれのロマンチストの悪いところ、

そう、そんな鈴木清順のあの高笑いがスクリーンの奥から聞こえてきそうだ。

鏡花の小説においても、現実はたびたび幻と交錯するが、

逢魔が時のように、そこにはいつも“気配”を漂わせながら、

その実体がどこか判然としない。

清順はそれを、視覚的な構造に転換する。

冒頭から、観客は一人の文士松田優作扮する松崎春孤によって

そんな曖昧な気配に巻き込まれていく。

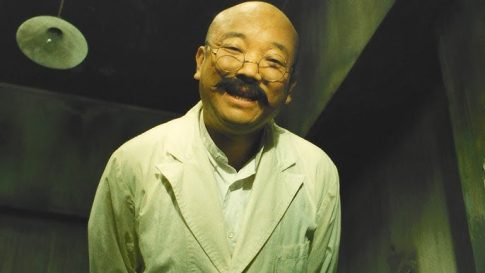

女たちの後ろには、中村嘉葎雄扮する玉脇という男が、

まさに傀儡師、あるいは狂言回しのようにストーリーを繰りながら

遊戯を楽しむかのように、春孤を弄ぼうとするのである。

彼は、はたして愛したのか、愛されたのかもわからぬ。

他人の妻を追うはめになるも、その女の輪郭すら掴めないでいる。

最後には魂さえ抜き取られてしまうほどである。

事件が起こるたび、死と再生のモチーフを繰り返しながらも

この夢はどこまでも終わらない。

よって、イネも品子も、愛人のみおまでも

この世界では、誰もが現れては消え、消えてもなお現れる。

“語られる”ことはあっても、けして場に“定着”することなどないのだ、

それが「陽炎座」のルールであるかのように。

ここに、泉鏡花たる文学性が生々しく活きてくる。

彼らはもはや人ではなく、それ以外のなにものか、なのだ。

つまり「情念の化身」や「記憶の比喩」として存在しているということであり、

清順はそこに、視覚の詩法を注ぎ込むのだ。

たとえば、ハイライトとも呼べるホオズキの場面をみてみよう。

水を張った桶の中に沈んだ女の口から、ふわりと現れる朱色の実。

それは人魂のように揺れ、次第に増殖しながら桶を満たす。

まるで、パラジャーノフの耽美な映像を彷彿させるかのような、

このなんともいえぬ審美眼こそが、まさに夢そのものなのである。

その一瞬に、死者の記憶、恋情の余韻、生の儚さ、

あらゆる“語れないもの”が凝縮されているのがおわかりいただけようか?

ホオズキとは「鬼灯」と書くように、

ご先祖様がお盆の時期に戻って来る際、迷わないような道しるべの提灯。

そんな意図がどこかにあるのかもしれない。

が、言葉ではなく、まさに清順美学の極みとしての色と動きを語る

アイコンそのものとして、刻印されている。

かように、『陽炎座』における幻想性は、恐怖や怪奇としてではなく、

女の魔性が詩的な情動として描かれるにすぎない。

生と死、夢と現実、記憶と現在が、

あらゆるレベルで反転し、交錯し、混じり合う。

まさに、夢の論理でできた映画なのである。

だからこそ小町の歌が切なく響くのである。

そこで主人公春孤は、語ることで真実に至るのではなく、

語るほどに現実が崩れ落ちていく。

たとえば、松田優作とともに、

清順映画に選ばれし女優、楠田絵里子演じるドイツ人女性イネ。

過剰に演技にのめり込むタイプの松田優作の春孤を

抑えつつも引き立たせるための装置のような女。

世界をありのまま体現する楠田絵里子をここに添えるという演出の妙。

彼女は息を引き取ってもなお、場に生き続け、

その擬似的な異国情緒とともに、幻想のリアルな担い手を装いながらも

物語を決してあらぬ方向へとは導きはしないのだ。

そうして、この映画がたどり着く核心にみるのは

「語ることの無力さ」と「見ることの恍惚」この表裏一体の快楽である。

泉鏡花が描いた“語られえぬものたち”を

清順は、「見えるけれど説明できないもの」として、

いつもの視覚の不条理へと落とし込む。

だからこそこの映画は、文学と映画との橋渡しとして、

両者の壁を突き破る新たな物語となりうるのだ。

清順にとって、鏡花はもはや原作者ではなく触媒にすぎない。

映画『陽炎座』は、鏡花の魂と映画の肉体を掛け合わせ、

そこに観客の記憶と情念を投げ込むことで、

一本の“生きた夢”として成立させた。

これはなにも文学の映像化ではなく、

「映像というまやかしを経た視覚の文学」でもあるのだ。

陽炎座での芝居に子供たちを使って、復讐を再現させるイネの怨讐を語らせ、

あるいは博多人形の裏側に仕掛けられた、

どこか淫靡な夢を分かち合う男たちの丁々発止と酩酊を挟み込み、

最後がパトロン玉脇と妻品子の心中を嘲笑うかのように、

はたまた、あたかも月岡芳年の絵のような絵巻に収まるかのような

品子と春孤のラストシーンの佇まいで締めくくる壮大な絵巻なのである。

魂を抜かれてしまった男と、復讐を果たした女の幻影の背中合わせ。

まさに、この世とあの世の境目の逢瀬に相応しいといえようか。

もはや、清順ワールドの独断場である。

こうしてスクリーンの夢はいったん終わる。

けれど、我々が見てきた『陽炎座』の夢は、

目覚めたあとも残り香のように心にまとわりついてくる。

あの時見た女のうなじ、障子の絵、夜の中で嗤う影法師……

それらは映しだされた像であり、我々の内部に棲み着く亡霊だ。

そしてふとした瞬間に、あのホオズキの朱が、

現実の風景の中にふわり浮かぶこともあるだろう。

鏡花の幽玄、夢幻を、まさに万華鏡のように

清順はスクリーンのなかに思いをぶちまけて、すまし顔で消えてゆく。

これぞ大正ロマンの粋、そういわんばかりの異境ワールドのからくり劇。

ただし、これでは夢は簡単に終われまい。

続き見たさゆえに、鬼灯をたよりに永遠にさまよってしまうかもしれないのだ。

渡哲也:ほおずき

映画を見終わったあとに、渡哲也が歌う「ほおずき」を聞いて、ほおずきというものを知っているようで、知らないな、とふと思った次第。ある程度、歳を重ねたものなら、ほおずきを鳴らす、という意味がわかるかもしれないが、一般にはあまりピンとこないかもしれない。ほおずきを吹き鳴らすという行為は、中身を取り除いたものを口に含んで、風船のように膨らませたり、音を鳴らしたりと、平安時代の宮中でも親しまれていた遊びである。今は観賞用として知られるこのほおずきも、古くは、鎮静剤や解熱作用のある、民間の薬用として知られていた。反面、毒性が強く、江戸期には堕胎にも使用されていたのだとか。まさに紙一重の効能をもつ妖しい植物なのである。

蘊蓄はさておき、語りナレーションと歌詞が織り交ぜられた、ドラマ仕立てのこの歌の世界での、「おまえ」とは、いまや消息不明の誰か愛しい人。

死んでしまったのかもしれないし、

知らない町でひっそり生きているのかもしれない。

「胸に溜まった恨みごと込めるように いつでも鳴らしてたっけね」

この「恨みごと」という言葉からも、自分に傷を残した相手ではあるが

それでも、心のどこかで許したい、忘れたくない、そんな複雑な愛着がにじむ。

まさに「男と女の六道めぐり」には相応しい演歌慕情を感じるのだ。

とはいえ、さすがに、この大正ロマン三部作の幻想的世界観に、

どうみても渡哲也は直球すぎて合わないよな。

コメントを残す