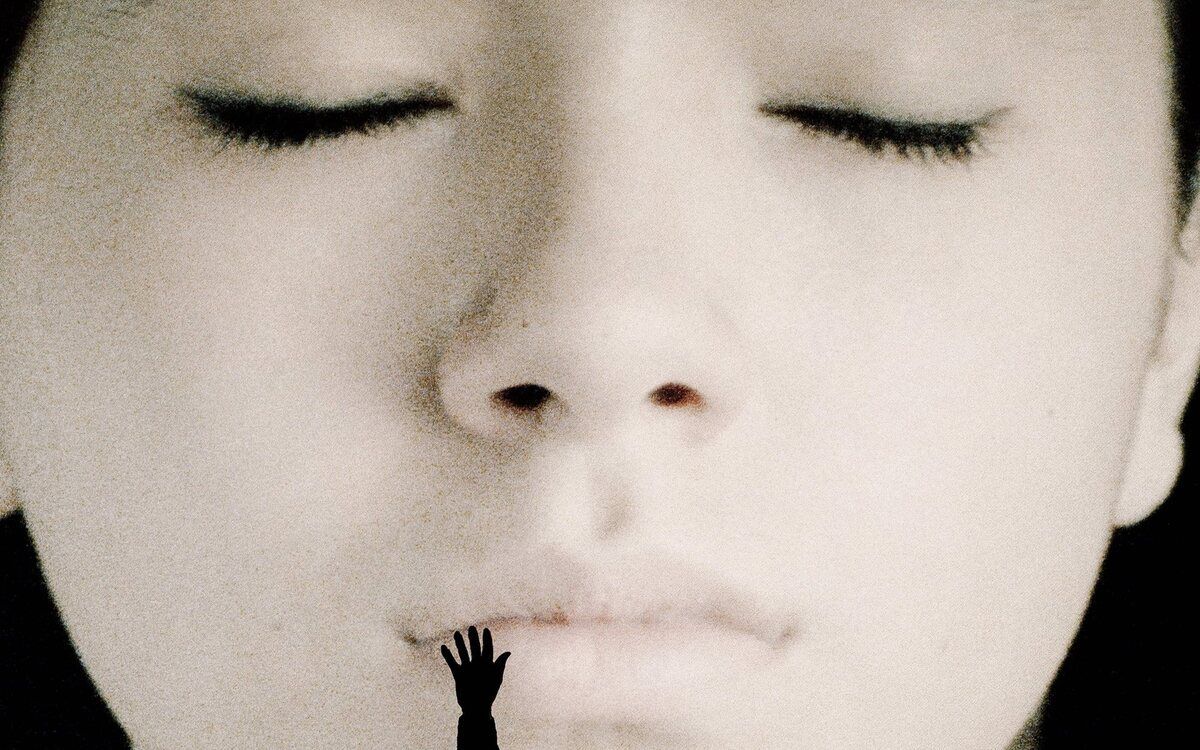

瞳をとじて、奇跡を見る

だれでも忘れられない映画というものがある。

ぼくにとって、ヴィクトル・エリセの『ミツバチのささやき』は

そんな記憶に生き続ける作品である。

スペインの映画作家ヴィクトル・エリセにとっては、デビュー作であり

以後、約10年のスパンでポツポツとかろうじて作品を撮り続けながら、

約30年の歳月の沈黙を経て、完成させた『瞳をとじて』、

満を持して、この寡黙な作家がようやくスクリーンに帰ってきてくれた。

今年83歳を迎えるエリセにして、長編4作目。

この日を首を長くして待っていた。

この先、再び何か新たな作品に挑むにせよ

エリセの映画作りにおける集大成であることは間違い無いだろう。

この映画は、エリセが長年にわたり追求してきたテーマ、

記憶とアイデンティ、そして映画への愛が再構築され、

過去と現在、現実と幻想とが交錯する、

複雑で深遠な物語へといきついた169分だといえる。

その特徴の一つは、映画内映画という手法を採用している点にある。

映画内映画は、物語の中で映画を見るという構造であり、

観客に対して、映画そのものの存在を再認識させるのだが

この手法こそは、エリセが長年にわたり追求してきたテーマ、

すなわち、映画が持つ力や感情、記憶の再構築を

どこまでも深く掘り下げうる手段として位置付けられるものだろう。

『ミツバチのささやき』では、アナが見る『フランケンシュタイン』で

まさに、われわれは映画的神話の瞬間を目撃したのだ。

『瞳をとじて』内で描かれる『別れのまなざし』は、

まさにエリセが映画に対して抱く深い敬意そのものを表現している。

じつに用意周到に挿入されるこの作品は、

ボルヘスの短編『死とコンパス』をベースに、映画用に書き換えられており、

いうなれば未完成の映画として、そこに投げ出されている。

撮影中に失踪したフリオ(ミゲル)というキャラクターを絡ませることで、

過去の記憶があらたに再構築されてゆくのを見る。

もちろん映画内でのフリオも若き彼自身が演じている。

この未完の映画という設定は、

エリセ自身の映画作りの哲学が、リアルに反映された結果であり、

「映画は決して完成しないもの」という無言のメッセージにも聞こえてくる。

また、映画内映画を通じて、『瞳をとじて』は「映画とは何か?」

という根源的な問いまでも観客に投げかけることになる。

エリセは映画内で映画を作るという形で、

映画というメディアに対する深い思索を提供し、

観客にその答えを委ねようとしている。

そんな構造が物語に深みを与え、

観客を映画そのものの力に委ねる奥行きが広がってゆく。

あらためて、記憶とアイデンティについて、考えてみる。

エリセは過去の出来事や感情が、どのようにして現在に影響を与え、

またその記憶が時として、どのように歪められるかを描こうとした。

映画全体を通して、過去と現在が交錯し、

登場人物たちの内面に潜む未解決の感情が浮き彫りにされるなかで、

実のところ、それら明確な指標はどこにもみあたらない。

ひとりの失踪者を捜し出す視線に重ね合わせて、

われわれはひたすら映画の行方を追わねばならない。

これは単に、記憶喪失をテーマにしたミステリーではない。

なのに、映画を見終わったあとも、目を閉じ思いはせても

そこにはっきりした答えは浮かんではこなかった。

しかし、余韻は続き、熱い詩情を受け取るのだ。

それでいいのだ。

「瞳をとじた」という言葉が象徴的に思えてくる。

映画内でミゲルが映画を観るシーンにおいて、

目を閉じることで、過去の記憶と向き合わせられ、

観客もまたその記憶を「感じる」ことになるだろう。

エリセは、「目を閉じる」ことでひとつの時間を超えて

記憶と再接続するというテーマを映画内で繰り返し描き、

観客に深い感情的なインパクトを与えようしていたのかもしれない。

そして、この映画のもうひとつのハイライト、

それがアナ・トレントの登場である。

過去作との深い関係を感じさせる重要なシーンだが、

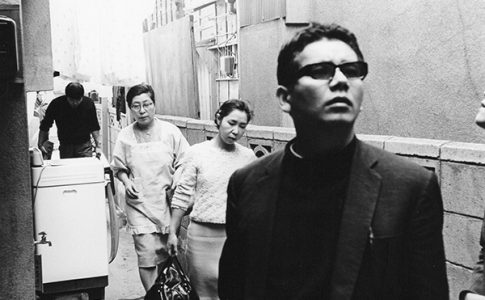

アナは『ミツバチのささやき』で無垢な少女として登場し、

その視点を通して戦後のスペインの混乱を描いてみせたのだが、

『瞳をとじて』では、そのアナが50年後にまた

フリオの娘アナ・アレナスとして登場するという、

この世代を超えた奇跡のようなつながりによって、

エリセの映画作りにおける「記憶」と「アインデンティ」のテーマを

リアルに、さらに深く掘り下げるための重要な橋渡し役となっているのだ。

このことは、おそらくすでに『ミツバチのささやき』から始まっていたのだ。

アナが「目を閉じて、私はアナと呼びかければいつでも会える」

姉のイザベルにそう言われるシーンを思い起こしてみよう。

この「目を閉じる」ことで記憶や過去の感情と再接続するというテーマは、

『瞳をとじて』で重要な要素として受け継がれているのは指摘した。

アナが「私はアナ」と呼びかけるシーンは、

観客に過去とのつながりを強く意識させるものであり、

『瞳をとじて』におけるミゲルの眼差しと見事に呼応しているのだと。

とはいえ、今のアナが演じる役は、

過去の影響を受けながらも、

過去とは異なる新たな物語の視点を持つ別の人物である。

エリセは、映画内で過去と現在のつながりを示すことで、

記憶がどのように世代を超えて受け継がれるものなのか、

また、それがどのように現在の人々に影響を与えうるのかを描き出す。

アナ・アレナスというキャラクターの登場は、

娘と父の関係性をふくめ、過去と対峙する我々を

その過去をどう受け入れ、再構築するのかという課題をも

あらたに背負わせることにもなるのだが、

そこは心に刺さりながらも、残酷な現実として提示される。

この『瞳をとじて』の構造で特筆すべき点は、

映画が最後まで真意を語らず、未完成でありつづけることにある。

いみじくも、エリセの映画人生を集約するかのような、それこそが核心だ。

ミゲルが映画の撮影時に失踪し、記憶を失い、

その後施設で発見され、映画館で自らの過去を再発見するという流れは、

エリセが映画に対して抱く深い愛情と、

映画が持つ「未完さ」の象徴として、なにより

エリセ自身の人生をそのものを映し出しているといえるだろう。

ゆえに、生々しく、そして美しくも切ないのだ。

映画とは、完成して商品として収めるパッケージのことではない。

常に完成しえないもの、つまりは思考や人生の過程そのものであり

観客がその余韻を感じ取りつつ、解釈を自分自身のものとして受けとめることを

エリセはどこかで意図している映画なのだ。

この「未完さ」へのテーマというのは、

『ミツバチのささやき』や『エル・スール』、『マルメロの陽光』といった

エリセの過去作いずれにも共通している。

『ミツバチのささやき』では、アナの母親が手紙を出している相手が誰なのか?

兵士がなぜ逃亡したのか、といった事柄の真意が明かされることはなかった。

それは、『エル・スール』でも同様に、

少年の存在や父親の女性への未解決の感情について

説明がなされることもないままに終わる映画であった。

『マルメロの陽光』における画家アントニオ・ロペスは、

絵を完成するには至らないプロセスだけが残された。

エリセは常に、観客にその解釈を委ね、

相変わらず、その余韻を深く感じさせる映画作りを崩さない作家である。

それゆえの寡黙さであり、必然の長いスパンなのだ。

そのことは、31年の年月を経たとて、なにひとつ変わってはいない。

同時に見えてくるのはエリセの映画作りに対する

深い愛と敬意が込められた作品であるということだけだ。

映画内映画という構造を通じて、エリセは映画が持つ力や

その無限の解釈の可能性を再確認させ、観客にその余韻をなげかけるのだ。

ミゲルがギターを手にとって歌うのは、

ハワード・ホークスの『リオ・ブラボー』劇中の酔いどれ保安官補役

ディーン・マーティンと若き早撃ちガンマンリッキー・ネルソンが

デュエットで歌った挿入歌であり、

ミゲルがバスの中でめくるパラパラ漫画が、

リュミエール兄弟による『ラ・シオタ駅への列車の到着』の興奮を呼び覚まし、

『別れのまなざし』の編集担当だったマックスの家に飾ってあるポスターに

エリセが敬愛するニコラス・レイの『夜の人々』をしのばせ、

また、映画の編集担当の相棒マックスのつぶやきは

「ドライヤー亡きあと、映画に奇跡は存在しない」とミゲルにむけられる。

こうしてみると、いたるところに映画愛の導線が敷かれているのが

おわかりいただけようか。

過去作とのつながりや、時間を超えて受け継がれる記憶のテーマこそは、

エリセの映画作りにおける核の部分であり、

その姿勢は『瞳をとじて』において、集大成となって描き出されている。

われわれは、こうした美学に支えられたエリセの映画を通じて

映画という芸術の力を再発見することになる。

映画が持つ美しさと力強さに深く触れることになる幸福な瞬間。

同時に、映画そのものの限界や可能性、そして気を許せば迷宮にさまよいながら

この奇跡のような映画への熱い思いを共有することになるのだ。

Blondie – Sound A Sleep

ここは少し、映画のイメージを離れてみよう。

1979年にBlondieが発表したアルバム「Eat to the Beat」からの一曲『Sound‑A‑Sleep』を聴きながら、ひとつ、目を閉じてみよう。いったい何が見えるだろうか?

ボクは長い間、この歌をデビーの子守歌だと思って聴いてきた。

だが、ここにはデビーとギタリストクリスとの“繊細な共感”が忍んでいるのだ。

この「Sound-A-Sleep」とい曲は、Plastic Lettersツアー中に、二人とも高熱で倒れた体験から生まれた曲だと言われている。

高熱で身体がふわふわするような、あの儚く頼りない感覚。

痛みと倦怠、しかしその隙間にある心地よい夢見心地。

クリスはデビーが倒れたとき、ただ看病する恋人ではなく、

彼女の苦しさや微睡みを自分のものとして感じ取ったのではないだろうか?

そしてデビーもまた、クリスの苦悶やぼんやりとした眩暈を

自分の内部に取り込むように感じたのかもしれない。

そこには「大丈夫?」という言葉すら要らない、“互いに同じ熱を共有する”という

原初的で繊細な共感が流れていたように思える。クリスは長年、体調を崩し続け、

バンドを離れなくてはならなくなったとき、デビーは「自分の生命も彼に捧げる」と語ったほど

献身的に支え続けた人なのだ。その献身ぶりは、単なる恋愛感情や友情ではなく、

「彼が苦しいなら私も苦しい」という、まさに“繊細な共感”の果てにあったもののようにも思える。

眠るあなたを見つめる私は、あなたの夢の中にいる私を見ている。その夢が熱にうなされていたとしても、私はそこにいて、あなたの寝息を私の呼吸で撫でる。

Sound-A-Sleep。それは二人で見る、ひとつの眠り。

「Sound-A-Sleep」における二人の関係性において、ただ優しいだけではなく、

痛みすら引き受ける共鳴を感じるのはそのためかもしれない。

コメントを残す