祈りと色彩の前に。野獣死すべし

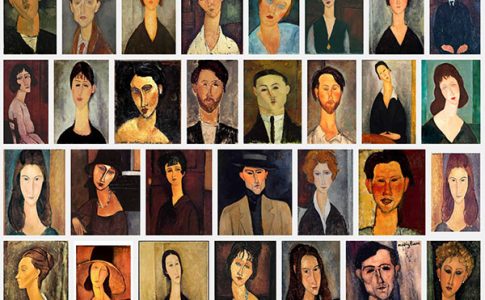

アンリ・マティスを知らぬ者などいまい。

ピカソに並ぶ、20世紀美術界を代表する巨匠。

歳を重ね、その名はぼくにとって、

ますます心の情緒には欠かせない、

ひとつの教養であり、知性の源泉であり続けている画家だ。

今回のマティス展を通して、ある種の高みにある、

敬虔で崇高な祈りにまで到達する体験に浸った。

ピカソがキュビズムの顔だとすれば、マティスはフォーヴィズムを代表する画家で、

モチーフが色彩の平面へと還元される一連の画業は

キュビスムとは真逆に、空間を解体し直し

“色彩による秩序”立ての肯定感を、何より強く打ち出してきたところである。

多彩な遍歴で、それこそ、10歳年下の絵画界の巨人だったピカソに負けじ劣らず

様々な手法で時代を築いた画家であり

20世紀の「装飾の哲学」にまで昇華したという意味では、

現代のグラフィックデザインやファッション、

インテリアの世界にも広く影響を及ぼしているのはご存知の通り。

装飾性と純粋造形の間を、自由に行き来するその感性は、

ポップ・アートやミニマリズムの先駆けとも言えるだろう。

1905年、パリの秋季サロン・ドートンヌに出品された一群の作品群、

「帽子の女」や「開いた窓」においては、

原色を多用した強烈な色彩の激しいタッチは、見るものを興奮させ、

「野獣の檻にいるドナテッロのようじゃないか」と

評論家ルイ・ヴォークセルによって野獣派などと名付けられた。

それほどまでに、見る者に衝撃を与えたのがマティスだ。

顔を貫く緑の線、非写実的な赤や青の配色。

彼の色使いは、もはや自然の模倣を目的とはしていなかった。

それまでの伝統を打ち破る感覚に驚愕したのだ。

フォーヴィスム(野獣派)という呼称の由来ともなったこの運動は、

マティスを中心に、感情と色彩の直接的表現を重視する、

新しい近代絵画の扉を開いたのはその後の歴史を繙かずとも明らかである。

もともと画家を目指していたわけでもなかったマティスにとって、

絵画の啓示を与えたのがギュスターブ・モローだとすれば、

その強烈な色彩を吹き込んだのは、

ゴッホとも親友だったオーストリアの印象派の画家ジョン・ピーター・ラッセルだ。

よって、その色彩感覚は間接的にもゴッホを経由していることになる。

されど、この「野獣」という言葉の持つ獰猛さ、衝動、原始性の響きと比べ

それらは、マティスの静けさと整った色面、

線のやさしさとはあまりにもかけ離れているように思える。

先のゴッホや、同じくマティスが影響を受けたセザンヌにもない感覚だ。

むしろ、音楽のように、もう少し軽やかなものに思える。

フォーヴィスムという名は、実のところ“誤読”だったのかもしれない。

マティス展をあとに、ぼくはしきりにそのことを考えていた。

彼の筆が叫んだのは、なにも怒りではなく、無論慟哭でもない。

色彩という光の詩、感情の旋律だったのだと。

マティスの絵には、吠える声や意志の主張からは程遠い、

まるで花が開くような、音もなく柔らかな感情の調べがあるのだと。

「私は暴力の画家ではない。調和の画家だ」

その言葉にこそ、彼が纏っていた“野獣の皮”の下に潜む、

一人の詩人の真実の物語がある。

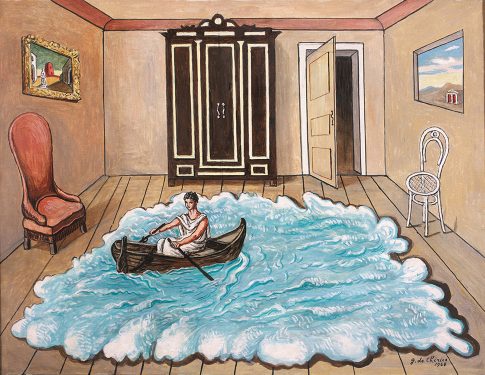

マティスはしばしば“室内”を描いた。

それは単なる部屋の描写というわけではなかった。

開かれた窓、揺れるカーテン、花瓶や椅子に囲まれたモデルたち。

彼のアトリエは、秩序と自由が共存する色彩の小宇宙に彩られていた。

そこには光とリズム、形態と空間の対話がある。

絵画という二次元の平面において、

彼は生活と装飾、現実と夢とを融合させた画家だったのである。

そんなマティスが今回、東京都美術館にて、20年ぶりの大回顧展として

それも20万人を突破したというところで、

続く国立新美術館での『マティス 自由なフォルム』展の流れを踏まえ、

じっくりマティスにふれあった思いをここに残しておこうと思う。

老境に入り、身体の自由が利かなくなったマティスは、

筆を持つ代わりに色紙を切り、助手とともに

壁に貼るという新たな創作に取り組んだ。

それが「パピエ・デコッペ(切り紙絵)」である。

この技法は、色彩とフォルムの純粋な関係性を追求した

マティス芸術の到達点と言えるだろう。

「ジャズ」シリーズの切り絵が、個人的には特に好きなのだが、

今回の目玉は、なんといっても、

約4×8メートルの切り絵の大作「花と果実」とともに

同じく、切り紙絵からデザインされた6色のカズラ(上祭服)の展示、

そして、その晩年に手がけた、“総合芸術”としての究極の結晶とも言える、

南仏ヴァンスのロザリオ礼拝堂だろう。

教会のかたちをしたひとひらの夢と祈りの記憶を携え、

正午の光が天井からこぼれ、壁に咲いた青や緑や黄の葉影が

そっと静けさを揺らすことになる。

マティスが描いた最後の“絵画”は、もはやキャンバスではなく

それは建物であり、癒しの空間として再現されている。

そして、祈りそのものの場として、言い知れぬ心地よさに満ちていた。

彼の晩年の姿は、車椅子やベッドに横たわりながらも、

助手に「もう少し上、いや、もう少し左」と言葉で指示を出す姿を想像するが、

筆の代わりにハサミを取り、色紙を切り抜くという、

まるで、「光の断片を手繰り寄せて、現実の片隅に貼りつけるような作業」

だったといえるだろう。

そうした切り絵の世界が、今度はステンドグラスの窓へと昇華され、光を帯びる。

どこか音楽に似た造形を生み出しているのがこのロザリオ礼拝堂である。

煌びやかなジャズの音色から、

今度は厳かであり、静謐な調べが聞こえてくるのだが、

そこにひときわ神聖な音までを感じ取る。

青は低く、緑は中音、黄色は小鳥のさえずりのように高い。

そして高貴なまでのヘリオトロープが、

ナイチンゲール貴婦人のように裾を垂らす。

それらが時間の推移とともに壁へと踊り、

あるいは床を這い、目に見えぬ旋律を描き続けるのだ。

礼拝堂では、だれもが、ただそのなかに佇み、自分の輪郭すらも

色彩に溶かされていくのを感じるはずだ。

白いタイルを敷き詰めた壁に描かれた線は、とても細く、どこまでも優しい。

十字架のキリストも、マリアも、マティスの線を借りて、

この世の悲しみではなく、やすらぎを帯びてそこにあった。

「神の姿は、怒りではなく、輪郭である」のだと、

一体化した彼の信仰は、そんな風に語りかけてくるのだ。

むろん、礼拝堂には鐘の音などない。

代わりに、人々の息遣いと沈黙が静かに鳴っていただけだ。

その沈黙のなかにこそ、色彩の祈りが満ちていた。

色が言葉になり、線が祈りとなり、光が赦しを奏でるといったふうに。

展示室をあとにするとき、なんとなく、後ろ髪をひかれる思いが残った。

名残惜しい、離れ難い思いとは、まさにこの感覚なのだと。

美術館の外、眩しい東京の空にも、

たしかに青と緑と黄の断片がキラキラ舞っていたのだと思う。

それはマティスが世界に遺した、どこか「光の詩法」にも似ていた。

20世紀の美術史を振り返るとき、

アンリ・マティス(Henri Matisse)という名は、

常に“色彩の解放者”として語られることになる。

だが、彼の筆がもたらしたのは、単なる技法やスタイルの革新だけではない。

それはむしろ、絵画という行為そのものの意味を問い直す、

そんな静かなる祈りの革命だったのかもしれない。

ぼくは眩しい日差しと風を羽織り、目を閉じ、

あの礼拝堂のステンドグラス《生命の樹》や

主祭壇のタイル画《聖ドミニクス》に思いをはせていた。

Virginia Astley : A Summer Long Since Passed

そこは南仏のヴァンス、ロザリオ礼拝堂。

外の騒がしさが、ひとつの音も残さず遠ざかってゆく。

ステンドグラスから差し込む光が、床に色の葉を優しく落とす。

黄、緑、青──そして紫。

それらはマティスの切り紙のかけら、

あるいは夏の夢の忘れものか。

そして、そこに流れるのが、

イギリスのシンガーソングライターVirginia Astleyの「A Summer Long Since Passed」。

バージニアの手から淡く滲むピアノのメロディに

教会の鐘の音色と鳥たちの囀り。

そして天使のような彼女の歌声。

それらがゆるやかに重なってはほどけてゆく。

それはまるで、ひと夏の記憶が、音の中で静かに息をしているかのよう。

絵のような楽曲だ。

この楽曲は、郷愁や喪失を帯びながらも、

痛みではなく祝福としての沈黙を感じさせる。

それはマティスが、晩年の身体の不自由と引き換えに得た

“切り紙という自由”と質感にどこか似てはいまいか?

失われたものの代わりに、新たに獲得されたもうひとつの創造のかたち。

マティスのヴァンスの礼拝堂を擬似的に訪れた想いを、

Virginia Astleyの83年のアルバム『From Gardens Where We Feel Secure』の中の一曲から捧げたい。

コメントを残す