自由の幻想

映画のタイトルは『囚われの女』。

アンリ=ジョルジュ・クルーゾーの遺作である。

いったい、女はなにに囚われているというのか?

見終わった直後に、すぐには答えられない。

が、確かにおかしな女である。

こどもっぽさと女としての可愛らしさを同居させながらも、

なぜだか一人空回りばかりしている情緒不安定な女だ。

奇妙といえば、映画そのものが隅々に渡って、視覚の刺激に満ち満ちており、

まずはそこに目が囚われることで、われわれも何かに囚われつつ、

最後までこの救いなき運命を辿る女ジョゼとつきあうことになる。

ジョゼは現代美術家ジルベールを夫にもち、自らはTV局に働き、

その生活は不自由なく、あたかも自由を謳歌しているかのようにみえる。

互いに干渉しないという洗練された二人の関係性。

そこに、美術商のスタニスラスことスタンが現れる。

これが彼女を狂わせる禁断の扉を開いてしまうのだ。

もっとも、この変わった男には、女を普通に愛せる度量もないし

また肉体的な負い目すらもかかえた、ひたすら屈折した男なのだ。

人形をいじくる冒頭でのシーンが、そのことをすでに暗示している。

そんな男に惚れてしまうことで、ジョゼの未来もまた、そこに暗示されていたのだ。

それまで培ってきた、見せかけの幸福を手放したのは彼女自身、

すなわち、自らの手で、この自由への幻想にピリオドを打ったのだ。

ブニュエルの晩年に『自由の幻想』という映画あったが、

このクルーゾーの遺作こそがそのタイトルに相応しいように思える。

1968年当時、芸術の最先端がいかに欲望の形をしていたのかがよくわかる。

それまで長くモノクロフィルムに生きてきたクルーゾーが

狂ったように、色彩に溺れ、これみよがしのアートでスクリーンを埋め尽くした。

ヴィクトル・ヴァザルリやブリジット・ライリーに代表されるオプ・アート、

ジャン・ティンゲリーやニコラ・シェフェールらによるキネティック・アート

それらを想起させる縞模様の反復、視覚を錯乱させる抽象、

そして回転し続けるオブジェやメカニズムなど、

これらはすべて、「視線の束縛」を具現化した装置として機能し

まるでサブリミナル効果のように、見ているこちらの意識までをも絡め取ってゆく。

クルーゾーが仕掛けたのは、こうした“見る”ことを通して陥る、

強烈な時代への皮肉だったのだ。

『囚われの女』が公開されたとき、ときは五月革命の手前、

パリの街には「想像力に権力を」と書かれたスローガンが踊っていた。

芸術は制度から飛び出し、街角で踊り、怒り、叫び、光を発していたことを

このフィルムはいみじくもそうした力学を克明に提示している。

ポップアートが流行し、見ることそのものが新鮮で楽しく、

心地よい刺激で満たされる時代、ブルジョワジーたちは享楽にうつつを抜かし

そこで出会う男と女が自由恋愛をし、フリーセックスが横行した。

そんな時代に、老映画作家クルーゾーが描いたのは、

「自由」をめぐる、まったく別の物語として

アートという手段をストーリーに投じたにすぎない。

そんな物語の中心にいるのは、前衛的なアートギャラリーを営むスタンと、

彼に引き寄せられていく人妻ジョゼ。

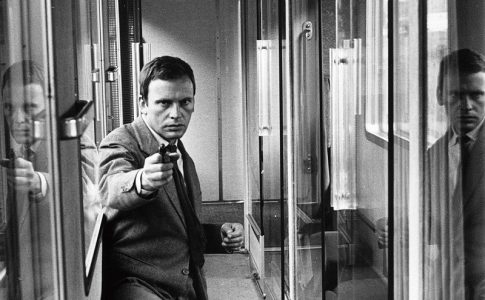

スタンは、被写体となる女性を自分のフレームに閉じ込め、

欲望のかたちに変えようとするような知的な変態だ。

彼がレンズ越しに覗き込むとき、芸術を撮るのではなく、

自らの欲望を焼きつけているにすぎない。

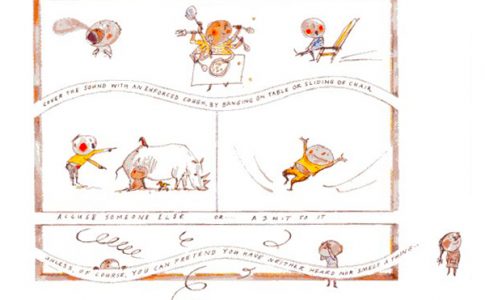

スタンの部屋には、アール・ブリュット絵画の代表ジャン・デュビュッフェの絵や

ハンス・ベルメールの球体関節人形の真鍮、

ピカソやモジリアーニが熱狂したアフリカの彫刻などが置かれているが、

その趣向が高度に洗練され、感覚がねじれているのが伝わってくる。

ジョゼは次第に彼のそうした視覚の罠にも囚われ、

被写体としての快感とともに、内なる葛藤に引き裂かれていく。

ここで重要なのは、ふたりの関係が

男と女、その支配と服従の単なる繰り返しではないことだ。

最初はスタンの視線と言葉に包摂されていた女が、

やがてレンズの向こうから見返す存在へと変化していく。

見ることと見られること、その力関係が揺らぎ始める瞬間。

男女の恋愛にはしばし起こりうる現象だ。

そこにまた、この映画の魅力が潜んでいるのだといえる。

クルーゾーは、静かに、しかし着実に、

視線の主導権をめぐる逆転の兆しをその部分に忍ばせてゆくのだ。

物語の中盤以降、ジョゼの眼差しが変わる。

スタンという対象に、ひたすら愛の幻想を投影するが

スタンは愛を奏でる精神も肉体も持ち合わせてはいないのだ。

彼女はただ撮られる存在ではなくなり、人形であることへの反抗で

ついに自ら“見る”側へと歩み出す。

この映画における視覚芸術の洪水のような映像演出も魅力のひとつだが

クルーゾーは、アートを単なる小道具として使ってはいない。

自ら『天才ピカソの秘密』なるドキュメントを手がけた映画作家にして

本作では「ピカソなんて“炭化”してるよ」などと

ここではそんなモダンアートの終焉を皮肉ってみせる。

むしろその構造そのものを、物語の中に“仕掛け”として組み込むのだ。

視覚的快楽の中にこそ、支配のメカニズムがあり、自由の幻想があるのだと。

その罠に、登場人物たちはもちろん、我々観客もまた囚われていく。

この構造は、まるで万華鏡のように幾重にも反射し、

物語の奥深くへと引き込んでいくことに成功している。

スタンの視線、ジョゼの自意識、観客の欲望。

それらが静かに絡み合い、やがてほどけない結び目となる。

では、そこからの解放はあるのか?

彼女の思いは叶ったのだろうか?

クルーゾーは、そこに奇妙な愛を交差させ、はぐらかす。

一見自由な関係にみえた夫婦の関係に亀裂を与え、

最後にはすべてをまとめて無に還元させてしまう横暴っぷり。

ラストにおいて、生死を彷徨うジョゼのなかでスタンはもはや

催眠術師のごとく、彼女の意識をも支配している。

彼女自身の内なる世界が渦巻いて終わる瞬間、すなわち死が待っている。

欲望を解放しきれず、フレームの外へ、

意識は静かに歩き出そうとするも、全てがたたれた瞬間に

それまでの自由の幻想はぷっつりそこで事切れるのだ。

この最後のあがきにこそ、クルーゾーが描こうとした

「自由」の本当の意味があるのだ。

それは声高に叫ばれるものではなく、支配と誘惑の構造のなかで、

ひそやかにうしなわれていったアートの本質そのものをのぞかせている。

『囚われの女』は、観る者に快楽を与えながらも、

その快楽の裏側にある危うさをつねに背中合わせに描き出す。

目を見開けば見るほど、何かが歪みだす。

そしてすれ違う。

まるで、ポップアートの魅力が危うさそのものだといわんばかり。

見かけの眩しさに惹かれれば惹かれるほど、心がうちに閉じ込められていく。

人間と人間の魂の触れ合いなど、どこにもない。

ポップアートが「自由な表現」としてもてはやされた時代に、

クルーゾーはその真逆から語り始める。

芸術は見る者を解放するのではなく、ときに囚えるものなのだと。

そんな苦い真理を、彼は最後この作品に託したといえるのかもしれない。

が、時すでに遅し。

かつて未完に終わった『地獄』では、

嫉妬に囚われた男の狂気が映像となって吹き出していた。

だが、この遺作では、狂気はより冷たく、より洗練された形で、

アートとフェティッシュの名のもとに静かに語られる。

こうして『囚われの女』は、そんな時代と自我と芸術をめぐる、

美しくも切実な「視線の迷宮」からは抜け出せない。

そしてそこからの脱出は、誰の目の奥にでもひっそりと待ちわびるが

けして成就することなど、ありえないのだ。

その危うさこそがポップアートの魅力であり、

人を惹きつける視覚の死角でもあるのだ。

Roxy Music:Re-Make/Re-Model

ポップアートの音楽、といえば、ロキシー・ミュージック。美術教師だったフェリー、そして美術学校出身のイーノが合体し、世にも妖しいバンドが70年代初頭のロンドンに誕生。未だイーノが在籍していた頃のロキシーは、見た目も音も共に派手派手で、まさにポップアートをそのまま音楽にしたような空気にあふれていたように思う。それまであった既成音楽の解体と、新たな方向性の追求。つまりは服装やステージ・セット等でまずは目を惹き、そこからすべてをリメイク・リモデルしようとする宣言こそが、このデビュー盤の一曲目を飾る「Re-Make/Re-Model」のコンセプトなんじゃなかったろうか?

コメントを残す