武士道か、ダンディズムかそこが問題だ

今度せっかく生まれ変われるならハンサムに生まれたい、

一度ぐらいはその境遇に身をおいてその恩恵に預かってみたい、

それぐらいなら、男として思う人は多いだろう。

もっとも、時代と共に、その基準も推移しているだろうし

その時のトレンドまで想像するのは野暮ってもの。

この「ハンサム」という言葉そのもの自体が

一昔前の時代錯誤を背負っているように響くし

どこか古くさい感じがするのは否めない。

いまなら 「イケメン」という言葉にとって代わられているが

昭和に生きた人間からすると少々物足りない。

なにより、ホンモノのいい男が少なくなっている気がするのだ。

では、いったいだれがいい男か? 誰がホンモノか?

で、その定義は?

この手の難しいことはおいておこう。

世界を代表するこのイケメンといえば、なんといっても

アラン・ドロン、ということになろうか。

まあ、そのあたりの認識には個人差があるだろうが

当時なら、十中八九、ドロンはまずその代名詞だった。

そんなイケメン俳優アラン・ドロンのことを思ってみる。

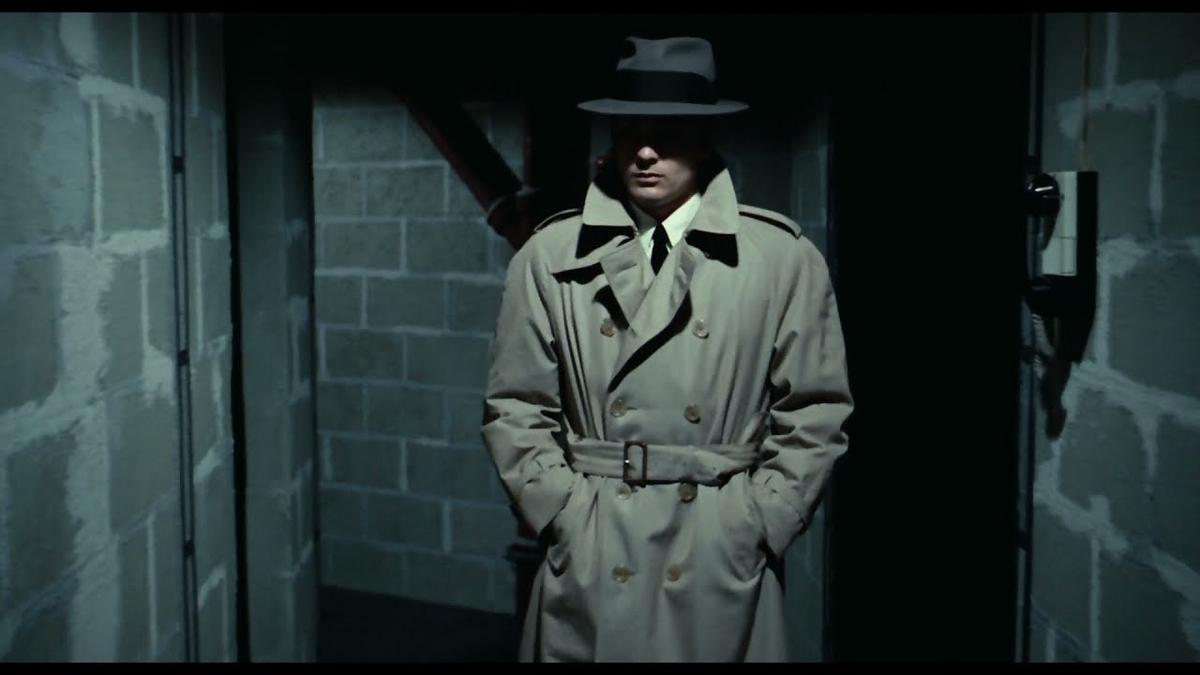

ふとメルヴィルの代表作の1本『サムライ』をみて

ドロンという俳優が単に美貌だけで

世の羨望の眼差しを受けていたわけではない俳優だったってことを

改めて理解した。

やはり、ちょっとオーラが違うのだ。

映画そのものがフィルムノワールという渋さの極みに有り、

その中で、感情をしごく抑えたクールな殺し屋を演じている。

映画としては、メルヴィルの演出が随所に冴える傑作ではあるが

やはりドロンの存在無くしては始まらない。

その容姿と相まって、映画の格調を保つには不可欠であり、

一挙手一投足、その見せ場には事欠かない。

まさにアイコンとしての重みを感じさせるのだ。

ただ、ひっかかるのはタイトルであり

その「サムライ」の響である。

サムライの孤独ほど深いものはない。

ジャングルに生きるトラ以上にはるかに孤独だ。

この映画に、日本の武士精神なるものが

果たしてどこまで組み敷かれているかは別として、

メルヴィルがその思いをドロンに託したかったのは

その美意識においての立ち姿、ではなかったろうか?

目深にかぶったフェドーラ帽に

コートベルトをしっかりしめ、襟を立てたトレンチコートをまとった出で立ち。

鏡の前でフェドーラ帽のツバを直すドロンのかっこよさったらない。

街に馴染むかのようなカーキ色のコートが

殺し屋の孤独と品格をいっそう際立たせている。

ちなみに、このドロンのトレンチコートはバーバリー、ではなく

アクアスキュータムだというのが定説になっている。

これほどに似合う男はそうざらにはいないと思う。

しいてあげるなら、ボギーことハンフリー・ボガートぐらいか。

この西洋的な美学のなかに、武士道としての精神性を

解釈をかえ、取り入れ直した作品であることはなんとなくわかるが、

日本的な武士道の世界とは、どうも趣きが違うのは、

こちらはある種のダンディズムが滲んでいるように思えるからだ。

そのままナルシズムと置き換えてもいいのだが

武士道に対抗するには、あえて、ダンディズムを強調しておく。

いずれにせよ、その様は殺しという儀式に

不可欠な要素であると言わんばかりに備わっていなければならないのだ。

主人公、孤高の殺し屋ジェフ・コステロは実にものしずかで

物腰の優美さは雷蔵の眠狂四郎をも彷彿とさせる。

(そういえば雷蔵にも『ある殺し屋』という作品もあった。

いみじくも公開は同年1967年で、その関係性は知らないが)

トーンはどこまでもシックに抑揚がきいており、

主人公の生き様には凛とした緊張感をもたらすことに成功している。

静謐な部屋で買ってるシジュウカラのさえずりが響く。

唯一の友達であるこの小鳥の羽ばたき、

普段との違いだけで、盗聴器のしかけを見破ってしまうほどである。

ドロンという人の経歴を見ると

そのルックスだけで駆け上がってきた天性の俳優ではないことがわかる。

言い方はベタだが「苦労人」でもある。

不幸な家庭環境で育ち、戦争を経験し、

職業も転々と渡り歩きながら、その中で培った感性が

俳優として箔をつけているのはその出演作品からも十分に窺える。

また、ドロンの拳銃の扱いが、玄人はだしであることはつとに知られていて、

いわば映画通のネタのひとつだが、

そのコレクションのなかにあるスティーヴ・マックィーンから贈られた銃が

いつだったか、競売にかけられたニュースを見た。

そう、ドロンは武器収集家でもあり、

招かれたメルヴィル自身の証言によれば

寝室の壁には日本の槍と刀と脇差がかかっていたというから

まさにこの「サムライ」という映画に

ふさわしい俳優であったことは察しがつく。

それにしても、話としては、

どこにでもいるような、地味で平凡な顔の方が、

むしろ、殺し屋としては好都合のようにも思えるが、

美男子たるドロンが、仕事を終えて

しかも顔を目撃され、面通しがあってもたじろがない。

常に冷静を装い、なにかいいようもない宿命を背負いつつも

ひたすらただよう虚無感が、生身のドロン自身の宿命とかぶってくる。

しかし、その奥底にみなぎる自信と虚無が入り混じった

不思議な感性が魅力的だ。

そのミステリーが謎かけのように余韻を残す映画だが、

このスタイリッシュさが多くの映画に影響を与えたことはよく知られている。

有名なところでは、ウォルター·ヒルの『ザ·ドライバー』から

ジム・ジャームシュの『ゴースト・ドッグ』では「葉隠」が登場するし

おそらく、あの北野武のキタノブルーなどは

この『サムライ』の物静かなトーンに影響されたに違いないのだ。

格好で言えば、ジュリーのことを思い出す

「背中にピストル、心に花束・・・」で一世風靡した

その名も「サムライ」という曲を歌い、

あのダンディズムを真似て見せたのだ。

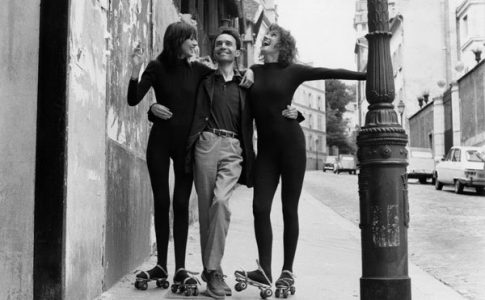

実生活での浮名は枚挙にいとまがないところだが、

あのヴェルヴェット・アンダーグラウンドの歌姫ニコとの間には

未認知の一粒種、クリスチャン・アーロン・ブローニュ、通称アリがいる。

この映画では、実生活でも結ばれたナタリー・バルテルミーこと

ナタリー・ドロンも愛人役で出ているが

なんといっても黒人ピアニストのヴァレリーの雰囲気が素晴らしい。

物語としては、彼女の存在は一つのキーである。

内容は見てのお楽しみ、ということにしておくが、

この映画の重要なキーを握っているのがヴァレリーを演じたカティ・ロジェ。

彼女の弾くピアノ、

とりわけラストに流れるオルガンジャズが

この映画に渋くクールな彩りを添えている。

まさに武士道とダンディズムのダブルトーンと言った響きで、

色が混じり合ったミステリアスなムードが刻印されている。

映画の内容は、一回見ただけではわからないかもしれない。

ミステリーには謎解きは醍醐味だが、

この手の作品をあまり、筋を深く書いたところで

野暮ったくなるような気がするが、

話はそう単純でもない、とだけはいっておこう。

それでもアラン・ドロンの魅力と映画のトーンだけでも、

十分堪能できる作品だ。

A Song For Europe:ROXY MUSIC

ロック界のMrダンディこと、ブライアン・フェリー在籍のロキシー・ミュージックのなかでも、屈指のヨーロッパ色の濃いバラード「A Song For Europe」は、1973年リリースの3枚目のアルバム「Stranded」に収録されているナンバー。我々西洋かぶれをした日本人がどこまでも東洋人であるように、いくら武士道に目覚めようと、西洋人、ひいてはヨーロッパ人としてのアイデンティは変わらない、とばかりに噎ぶアンディ・マッケイのサックスラインと、暗く沈んだフェリー的唱法が、どこまでも胸に刺さってくる。陰鬱だが美しい、哀愁と孤独感が募る名曲は、後半歌詞の一部がフランス語で歌わわれている。

コメントを残す