僕だけの大竹伸朗展

あまりにも近く、あまりにも遠いもの。

物理的な距離とは真逆に、心そのものが強く揺さぶられながら、

ひたすら勝手に思い入れを強くして入っていってしまう扉が、そこにはあった。

その世界は、一個の巨大な惑星というべき威厳に満ちており、

こちらに容赦無く無限なる眩しい光と、底無しの重厚なる陰影が

幾重にも層をなして重なり合っている。

まるで、眼前に臨む皇居と同じく、神聖でありながらも、

ゲイジュツという世俗の荒波を、絶え間なく泥臭く漂流してきた人間だけがもつ

ささくれだった重みが、ずしりとのしかかってくるのだ。

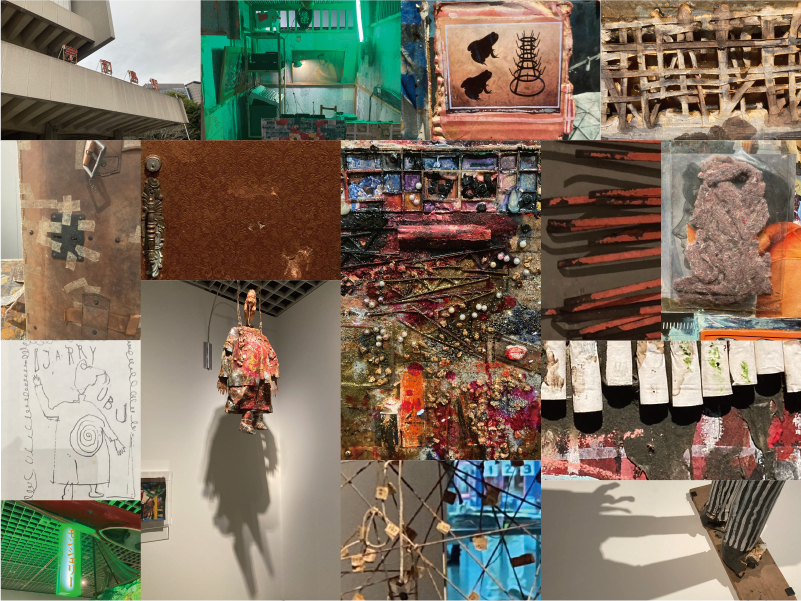

16年ぶりという東京国立近代美術館での「大竹伸朗展」では、

視覚にさえも重力が加わるのを改めて知った。

巨大なキャンバスやオブジェはもちろん、

日常の漂流物をスクラップブックに詰め込み、

さびれた小屋をまるごとセット化し、

その究極が、「ダブ平」という音響装置としての舞台まで構築する。

大竹伸朗という美術界の巨人の、

まさに、これら膨大で圧倒的な作品群への印象を、

あえて、陳腐な言葉や耳慣れない表現で置き換えてゆくことには、

こちらも深く注意を抗いながらも、

全てを一瞬にして無に記される瞬間瞬間に出会ってしまった現実の前に

立ち尽くすほかなかったと告白する。

だが、不思議にもそれゆえに、魂が浄化されてゆく快楽に溺れてしまうのだ。

これを芸術の快楽と呼ぶか、呼ばないか、それは自由である。

芸術鑑賞とは、所詮アーティストの気概そのものの前には、

言ってみれば、ただ「身を任せる」ぐらいしかできはしないという限界において

どこかでもやもやした感情と戯れることになる。

無責任なまでに、他者の高みを鑑賞することになる体験である。

すでに、なにやら乾くような創造者としての眼差しがこちらにも宿っている。

その先を、ことなげに「無」に置き換えてしまっていいのか、という

ヒリヒリした挑発が、同時にそこに迫られるからだ。

剥き出しの時間に紛れ込み、そっと静かに内に思いを仕舞い込みながら、

さしづめ、目がさめると、瞬間的に何の実態もなくなってしまうという、

あの夢の風景に、どこか似ているのかもしれないと、今ふと思い返すのだ。

かつての「全景」は、いつしか「前景」へとひろがり、

その存在を確かめる自身の存在が

つまりは鏡像として、無造作に投げ出されていく。

思わず後退りしたくなるような圧倒的熱量と、

前のめりになってまでも、離れがたい想いとに挟まれながら、

率直に、ただ畏怖の念に抱きすくめられてしまう。

言うなれば郷愁、ノスタルジア。

そんな記憶と感傷の刷り込みなるものの戯れがそこにあった。

世捨て人のように、転がっている廃棄物が

アーティストの手によって、救済され、あるいは新たな命を吹き込まれ

ここに輝きをもつ瞬間に立ち会うのだ。

あきらかに、膨大で目眩のするような時間の体積のまえでは

それら、けして巻き戻せぬ失われたものへの身勝手な哀愁というものが、

個の中にまで、勝手に立ち上ってくる。

なんだろう、このいかがわしさと聖なるもののアマルガム。

なんだろうか、この神々しいまでのあくなき集積と継続と陳列。

レコード、写真、ポスター、新聞記事、

あるいは紙切れや屑、塵芥、そしてその土地と時間の匂いに、

思わずむせてしまうほどだ。

そしてハイライトは、人を迎える美術館の屋上に掲げられた

大竹伸朗を大竹伸朗たらしめた「宇和島駅」のネオンサインであり、

館内には、現代美術なる寓話への入り口である「ニューシャネル」のドアとして

堂々君臨していたのである。

改まって、言葉を足す必要もないが、かのデュシャンのレディメイドよろしく、

そこには創作からの絶対の超越がある。

つまりは意思、意欲の表出とは別の、すでに形象や事象さえもはるかに凌駕した、

これがひたすら網膜上でくりかえす、モノ自体の漂流の実態なのだ。

あてなき荒野に投げ出される流浪の魂は

すでにモノとの出会い以前から、

絶えず運命によってアーティスト自身に懐胎されているであろう、

絶対の真理へと行き着いてしまうだろう。

すなわち、このアーティストを揺り動かす直感と行動だ。

鑑賞者から観察者へ。

時間を経て、自分自身もまた、創造者に高みにまで立ち戻るならば、

まるで一つの体験として、芸術は時代の変遷そのものを突きつけられる。

これらあまたの創造物は、アーティストの遍歴と

その時間の記録であるにもかかわらず、

夢同等の神秘といいきってしまいたくなるような、

切なる甘美な思いをも運んでくるのである。

誰もが各々の体験として、所詮、鑑賞という行為によって

その臨場を刻印して、やがて場を後にすることになるだけのことなのに、

そこでも、次には自分自身をこれら作品の記憶に重ね合わせ、

あわよくば、その一部として組み込まれてしまうかもしれない、

などという荒唐無稽な恐れにも取り憑かれることになるのだ。

芸術とは? 創作とは? そして大竹伸朗とは?

この問いなき問いのようなものだけが、今もぐるぐると回っている。

今なおそこに無防備に居残り続けて離れない。

そんなお決まりの無表情な循環へとさらされるだけである。

これはとうてい美術鑑賞などではない。

その場所で出会う、強烈な原体験を呼びおこすだろう。

この強烈なる網膜体験は、後生消えぬ心象のままに裸で立ち尽くしているが、

やがて風化するかもしれない恐れとともにありながら、

肉体のように、同じ運命を辿ることが想像できない。

まるでこの世の実在のカラクリであるという、

このなんともアンビバレントで、なんとも甘美かつ痛みを伴う体験とひきかえに、

こちらはすでに、一鑑賞者という立場から、

かろじて自分を切り離している何者かによって、

内なる衝動につなぎとめられている。

つまりは、大竹伸朗は、全く別の惑星として、鈍い光を放ちながらも存在し、

その思いから立ち上がり挑もうとするあらゆる自己が触発され、

それを新たに行為そのものが、ひとつの作品として一歩を踏み出し、

また漂流を繰り返すことになるのだ。

この強力な磁場に足止めを食ったおかげで、

自分もまた、ひとりの表現者として、大きく息をすることが許された気がした。

それは決して、迷路などではなく、進むべく新しい道なのだ。

その思いは、はからずもこの巨大な大竹伸朗という惑星によって

またしても、照らし出されてしまったのだ。

Puzzle Punks– Puzoout

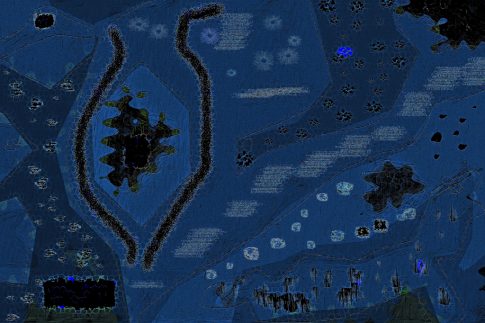

アーティスト大竹の活動において、改めて、美術や音楽を、いちいちジャンル分けする必要などない、という思いを再確認しながら、ここにある音(あえて音楽とは呼ばないでおく)は、大竹伸朗とボアダムス山塚EYEによる、破天荒でアナーキーな音楽ユニットPUZZLE PUNKS(パズル・パンクス)によるひとつの原初的な形式による記録だ。単なるノイズでも、インプロビゼーションでもない。記憶の断片と機械のうめきがカオティックに交錯する、耳のコラージュ地獄というべき音にみちている。96年に録音された『PUZZOO』は、ノイズが言葉をかき消し、ガラクタがメロディを追い出し、衝動だけが真実であると宣言する、まさに1990年代・東京の音の地層というべきものを提示しているのを感じる7曲58分だ。展覧会の会場で、自らダブ平を遠隔操作するパフォーマンスも目撃したが、あらためて、これを音楽として聴くことに違和感を感じる。それはあくまで、大竹の活動遍歴のなかに、必然として組み込まれた波動の体感であるからだ。居心地のよさ、耳障りの良さなど、なにひとつないなかにくりかえされる、これら宇宙規模の破壊衝動こそは、絶えず大竹伸朗を突き動かしてきた真のエネルギーそのものなのだ。

コメントを残す