うたかたのアウトサイダーは、弾ける男根少女たちの夢を見る

自分にはいつもどこか漠然とした孤独感というものがあり、

それ自体に苛まれることは、時々あるにせよ、

きっと永遠に消えないひとつの傷痕なのかな、と思っている。

いうなれば、本質的な心の乾き、というものがあって、

おそらく、それがすべての動機の根源なのかな、と思うのだ。

しかし、もし何かを空想したり、

なにか手段に訴えてそれを映し変えてゆくという、

すなわち、表現を通して発露し続けてゆくしかないのだとしたら、

それは望むべく幸福ではなく、

孤独の自己保身の作業なのかもしれない、とも思うことがある。

一方で、アウトサイダー、なんて呼ばれてしまう人たちがいる。

そうでない人間よりも、むしろそうであると認識する人間の方がよほど人間らしくって、

ほんとうのところ、とてもほっとしたりするのは、

その人たちが自分に正直に生きている、

いや、そう生きざるを得ない魂を持っているからだと思う。

いったい何に圧倒されているのだろうか?

ヘンリー・ジョゼフ・ダーガーというひとつの宇宙の前に。

百聞は一見にしかず、やはりダーガーさんに会ってみたい。

観なきゃいけない、自分自身で。

この先も絶え間なくつぶやき続けられるであろう

そんなヘンリー・ダーガーという呪文を、人はなんどもなんどもつぶやいて

その神秘に、その豊穣に、その狂気に、触れるのだろう。

まばゆい色彩感覚、構成感覚、そして執拗な少女趣味、残虐物語・・・

ひたすら夢と妄想の絵巻のなかに、魂が吸い込まれる異空間。

ペニスをもっていたり、角が生えていたり、蝶の化身のような少女たちが

鮮やかな色彩のもとに、浮かび上がる。

そこには気の遠くなるような時間と、その唯一の部屋王国のなかで、

ひたすら、生涯それらすべて膨大な絵や、ガラクタスクラップ、物語の創作に傾注した、

ひとりの孤独な人間の魂の気高さと重みに圧倒されてしまう。

ダーガーに関して、これまで散々取り上げられてきたおかげで、

その知名度や、逸話の数々、

数奇な生涯に関しても、けして知られざる世界ではなくなって、

その作品も多くの目に触れ、あれがあの孤独の一室での生涯に渡る所業だなどとは、

あまり思えなくなっている気がして、

それがいいのかわるいのか、

実際に観るダーガーの世界は、やはり禁断の世界というか、

本当は目にしてはいけなかったものではないのか、という気さえしている。

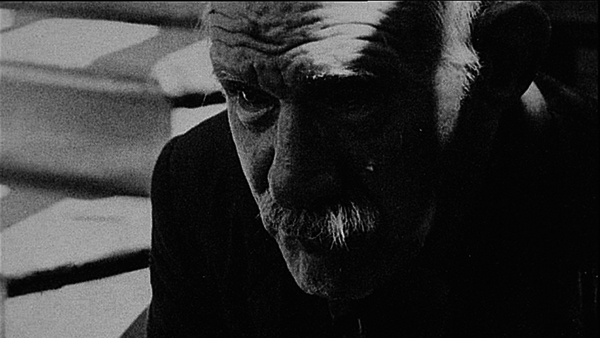

生前この異端の画家、孤独な老人の存在を、

ほとんどだれもが知らなかったわけだし、気にもとめなかったという。

もし、部屋の管理人、ネイサン・ラーナーその人が、

そのままなんの関心も示さず、

膨大な作品を含むその所業を廃棄してしまっていたならと思うと、

それこそ思わず気を失ってしまいそうになる。

けれども、もし、仮に、隣人の部屋から、たったひとり孤独に暮らす人間の、

様々な数奇な叫びやひとりの会話、声帯模写を楽しむその声を耳にするなら、

あるいは町の病院の清掃人、もしくは皿洗い人として出くわしたとしたら、

はたして、この偉大なるファンタジストになんと声をかけたのだろう?

「昨日は誰か来ていたの?」

「昨日はなにやら楽しそうに歌を歌っていたね?」

なんてことは、どうもいえそうにもない。

「今日はいい天気だね、雨降らないね…」

「おじさん、梅雨はいったいどうなってるんだろうね? この夏は暑いんだって」

せいぜいそんな会話をしたのかもしれない。

ヘンリー・ダーガーは天気の話が好きだった。

話すとしても天気のことしか話さなかったという。

彼のその創造は、彼の死後多くの研究者、批評家の目にさらされて

少しずつそのヴェールがはがされているのだけれど、

ほんとうの意味で、

アールブリュット、すなわち生の芸術に触れるためには、

まず、自分自身で孤独な魂に手をふれないといけないのではないか、

そんなことを自問する。

というのも、確かに部分的には可憐で、

なにやら華やかな奇妙な明るさがたちこめて、

しばしいいしれぬ幸福感にとらえられてゆくのだが、

次第にその闇の深さに、目眩をおぼえてしまう。

アートとは究極のところ自分自身に向き合うための手段なのだと、それは語りかけてくるようだ。

やはり、ヘンリー・ダーガーのゲイジュツは恐ろしいのだ。

『ヘンリー・ダーガー 非現実の王国』、この本に出会った衝撃はいまだに忘れられない。

コメントを残す