トウキョウモナムール

生まれ育った場所でもない東京の地にきて

すでに生涯の半分以上もの月日が流れた。

トウキョウへの思いも、それなりに失い難いものにはなっているが

骨をうずめうる覚悟ができているわけでもなく

そのあたりこだわりはない。

はて、この先どうなることやら。

小津安二郎の『東京物語』のリマスター版を改めて観た。

もう何度も観てはいるのだが、やはり年代によって視点は微妙に揺れ動く。

語るまでもなく日本映画史を代表する傑作は

今見ると、なんだか恐ろしい映画にも映った。

いわゆるお茶の間を飾るホームドラマなどではなかった。

というのも、最初観たのが二十歳そこそこで

当時のぼくはこの世界観を目の当たりにして、

絵に描いたような上品で奥ゆかしい日本映画の古典だととらえていたが

時をへて、人生を重ねた今のぼくには

この『東京物語』が哀愁を帯びた作品で

しかも人間の孤独の裏をかいま見せる残酷な映画にも思えている。

この差はいったいなんなのだろう?

たしかに尾道から東京へ、

子供たちに会うために上京してきた老夫婦のけなげな姿、

それでいてほのぼのとする会話ややりとりに

気が和むのはわかる。

空気枕がない、といって妻を責めるも

自分の手元にあるといったなんでもない演出の妙、

気を使い合う身内の、なんともおかしみのある人間模様に

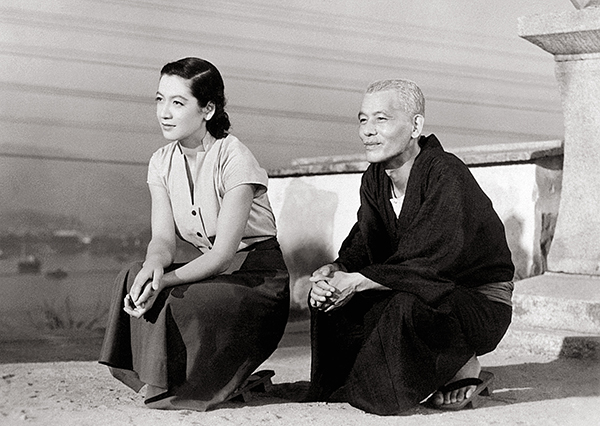

苦笑しながらも、未亡人たる原節子の

ただならぬ美しさに見蕩れてしまうこともある。

杉村春子演じる次女「しげ」のとげのある立ち振る舞いに、

思わず小憎らしささえ芽生えてくる。

それほど、おのおのが完璧なまでに

物語を構成しているにもかかわらず、なんだろうか、この想いは。

最後妻に先立たれた夫、笠智衆の、

あの何ともいえぬ虚脱感と諦観が

まるで汗ばむようにじっと滲んできて静かに心を打つ。

それにしても、小津の演出は厳格であって、

そのスタイル、構図をけっして崩したりしないし、一部の隙もない。

ローアングル、人物の相似形の配置、

会話や人物の動きに置ける一定のテンポ、空ショットの多用。

これらは小津安二郎がトーキ作品上で

築きあげた厳格なスタイルである。

以前には、そんなスタイルにばかり目を奪われ、

とらわれていたような気がする。

で終始、この老夫婦に愛情を注ぐのは、

戦死した次男の嫁である原節子だけであるという、

かような厳格なドラマだとは、

はじめて観た二十歳そこそこの眼差しには

やはり、映りこんでいなかったように思える。

血を分けた兄弟たちが、おのおの現実の生活が中心で

実のところ、親の死に目などは

単なるセレモニーとしてかたづけてしまうだけで

その空々しさこそは、まごうかたなき現実そのものなのだと、

理解する事になるこの家族のありかたの提示そのものには、

皮肉でもあり、またどこか滑稽にも映るが

わざわざ咎めうる事態、というわけではない。

だからこそ、夫は妻に先立たれた無常漂う空間に

居合わせる義理の娘の涙が、

いっそう、哀愁のハーモニーをかきたててくるのかもしれない。

いつまでも戦死した次男の嫁として貞操を守る原節子だが、

「ええんじゃよ、忘れてくれて」という義理の父の言葉の前に

未亡人としての孤独を露呈しはする。

「わたし、ずるいんです」といい放ち、

「近頃では忘れる事もあるんです」と自白しながらも

「わたくし、いつまでもこのままじゃいられないような気もするんです。

このままこうしてひとりでいたら、いったいどうなるんだろうなんて・・・」

そんな、哀愁の眼差しの、正直で誠実な心根に心うたれる義理の父は

「妙なもんだ・・・自分が育てた子供より、

いわば他人のあんたの方が、よっぽどあたしたちによくしてくれた・・・。

いやあ、ありがとう」と返すこのやりとりにグッとくる。

それを聞いて嗚咽する義理の娘との関係性において、

なんともいえぬ人と人の温もり以上の、

言葉からはきこえてこない、心の交感を読み取るのだ。

それは時代関係なく、人が絶えず失っては芽生え、

芽生えてはいつのまにか消えゆくような繰り返しのなかで、

人知れず分かち合っている秘密裏の行為なのかもしれない。

この情緒のやりとりが、限りなく美しいもののようにも思え

この映画が「家族」をテーマにした

ホームドラマであることの虚構をとらえたショットとして

画面に無防備に投げ出された瞬間に、

こちらもまた擬似的に、またぞろ情を重ねてしまうのである。

何に対してなのか、わからない感情。

それはおそらく孤独を味わったことのあるものへの

小さな共感なのかもしれない。

あるいは、物語に入れ込むことによる眼差しの同化であろうか?

失われたもの、失われつつあるものへの孤独な眼差し。

ひとりで生きてゆくことの厳格なたたずみに伏した涙を、

そこでそっと胸にしまいなおす行為の美しさ。

そこに日本人の美徳、いや、小津映画の美徳を観た気がした。

ぼくは久しぶりに味わった新たな『東京物語』の哀愁の前に

自分が失ってきたものの幻影を重ねてでもいるのだろうか?

あのヴィム・ヴェンダース自身、

小津を下敷きに書いたと言われる『パリ、テキサス』への思いが

はるばる尾道〜東京から

そして鎌倉までを経由しての思いだったことを強く思いおこした。

旅は何も地続きである必要などないのだということなのだろう。

そしてぼくの旅も、形式として、区切りとしての終わりを繰り返しながら

心の中に永劫続いてゆくのだと思った。

ちなみに、何年か前にひとり尾道を旅したことがある。

この『東京物語』の郷愁を引きずっていたのだが、

そんな幻想はこっぱみじんに砕かれてしまったのだった・・・

いずれ、この自分自身の東京物語として培ってきた幻想は

脆く崩れ去ってしまうのかもしれない。

つくづく、映画の残酷さを見る思いがした。

PIZZICATO FIVE / 東京の合唱

これぞピチカートファイブ版TOKYO。ここには小津が描いた「トウキョウ」の姿はない。とはいえ、昼のカフェと夜のクラブという曲の二面性を、浅草という“東京の記憶装置”を舞台にすることで、時間帯を越えて“今日”を愛おしむというメッセージがグッと響いてくる。浅草ロケシューティングで、雷門風のアーケードや仲見世の賑わい、そして屋形船と、ある意味。東京下町情緒が象徴的風景が収まっていて、野宮真貴×松崎しげる×YOU THE ROCK★という異色カタルシスが、都会の景色と響き合い、新しい“渋谷系の祝祭”を表現している曲。ちなみに、小津の同名作品である、1931年に公開されたサイレント時代中期の代表作のひとつ『東京の合唱』は、不況下のサラリーマン家庭の厳しさと、そこに宿る人間味を描いた作品だ。

コメントを残す