地獄か極楽か。幕末の画鬼にみる活動の悪あが記

幕末から明治維新の動乱期にかけて活躍した中に

河鍋暁斎という異端の画家がいる。

画狂人北斎はむろん、あの画遊人若冲にさえ

一歩もひけをとらぬ個性を有した人である。

江戸期に日本には、世界に誇るべき浮世絵師たちが

今尚色褪せない円熟の世界観を誇っていたのは周知の事実だが

その画才を称して「画鬼」と呼ばれていたというから

我が国の美術史での、重要な位置づけは当然であろう。

何しろ河鍋暁斎という人は、

若干7歳にしてあの歌川国芳の画塾に入っているぐらいだから、

よほど絵が好きだったのだろうと思う。

川を流れる生首を拾ってきて描いたと言う逸話もある。

しかし暁斎の幸運は、商人から御家人に転じた

父親の理解というか、先見の明のおかげで、

国芳、狩野派の前村洞和といった師たちのもとで

あれよあれよとばかり、そこでその頭角を現してゆく。

好きこそ物の上手なれ、

そう思わせるほどの腕前を身につけてゆく。

また、その画風もさることながら、

聖と俗、貴と賤をないまぜにした

驚くべきそのレンジの広さ、自在さは

幕末を越えて、明治維新の文明開化の息吹を吸いこんだ

暁斎ならではの個性だったろうと容易に推測される。

流石に北斎や若冲でさえ及ばない、

まさに異種なるオリジナリティの所以でもある。

動物から、怪談もの、仏画、戯画、春画に至るまで、

なんでもござれ、

まさに画鬼たるにふさわしい乱筆ぶりであった。

暁斎の才能は、いわゆるその自在性、

描写力もさることながら、

客を集めた書画会の前でも発揮された、

パフォーマー絵師としての凄さ、軽妙さである。

言うなれば、筆によるインプロヴィゼーション席画の圧倒的躍動に

集った客はさぞかし目を奪われたに違いあるまい。

なんでも一日で200枚もの描き上げた逸話さえ残っているほどだ。

スピード、腕、そして、機智。

全てを兼ね備えたスーパー絵師だったのである。

ちなみに、「応需」という落款のある絵も残されており、

幕末の混乱期にさえ動じず

客の要求に応じて描くことも厭わぬ暁斎には、

絵心と並んで、単なる御用絵師としてなど収まらぬという、

たくましい商魂を持って挑んだ画業を邁進したところにある。

そんな暁斎は、持ち前の反骨の精神ゆえに

明治政府を風刺した過度で投獄された経歴をもっている。

時流との間には一定の距離をたもっていたところがあり

時に幕末の腰抜けたちを嘲笑い、

時に軽佻な大衆をもからかいながら

その諧謔精神で持って政府を挑発するアナーキストであり

多分に危険な男でもあった。

それゆえ長い間、美術史の評価として

なおざりにされた感があるのだが、

この現代においては、あらためて、

その評価が再燃しているのも当然であろう。

暁斎は、お抱え外国人パトロンがいるほど、

多分に外国受けが良かった。

鹿鳴館・ニコライ堂などの建築物を設計者、

英国人建築家のジョサイア・コンドルという人物が

暁斎に弟子入りしているほどである。

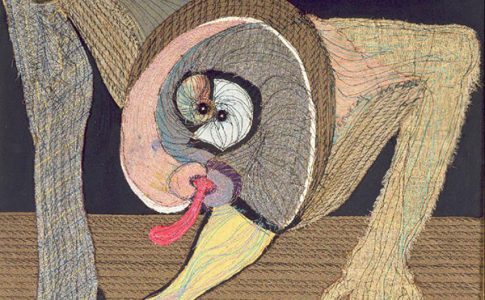

さて、そんな暁斎の絵に「地獄極楽めぐり図」という絵があり、

暁斎のパトロンで、日本橋大伝馬町の小間物問屋、

勝田五兵衛の娘、わずか十四で夭折した

田鶴の弔いに描かれた作品には、

そうした暁斎の非凡な才能がほとばしる。

田鶴が阿弥陀如来に見守られ冥界めぐりを経て

極楽往生を遂げるまでの様子が

画面いっぱいに活き活きと表現されているのだ。

なんというアヴァンポップな発想だろうか?

北斎も、若冲も及びもしなかった、

浄土に蒸気機関車が乗りいれる文明が

描きこまれているだけでも暁斎の偉業ぶりが窺い知れよう。

こんな絵を眺めていると、

1895年、リュミエール兄弟の

『ラ・シオタ駅への列車の到着』を観た当時の観客が

スクリーンのダイナミズムに思わず後ずさりし

避難したという話が思い返される。

いかにも映画創世記ならではのエピソードとして記憶されているが

暁斎はその六年前にすでに鬼籍にはいっているから

映画の存在など知る由もなかったことだろうが、

仮に暁斎が、あと何十年かあとに生まれていたら、

ひょっとして、画鬼をひとまず切り上げても

この活動写真の虜になっていたかもしれない・・・

このことは、北斎にも若冲でもなく

まさに暁斎にこそふさわしい“夢想”にごちるのである。

我が国では1898年、浅野四郎による

『化け地蔵』『死人の蘇生』という短編映画を黎明としているが、

幽霊話からSFに至るまで、自在に創造し尽くした暁斎なら

きっとのちに語り継がれる活動写真というものに、

大いに触発されたことは間違いあるまい。

いや、活動写真でなくとも、

アニメや漫画といった文化の先人として

後世に名を轟かせていたに違いないのだ。

こうしてみると、

いかにもエキセントリックな奇才ぶりばかりに目がいくが

狩野派絵師としての伝統としっかりと踏まえ、

円山応挙をはじめとする先人の絵や

中国の山水画から西洋の解剖図に至るまで、

旺盛なる探究心で持って研究し尽くしたその見識ぶりで

後人への教育も実に熱心であったというから、

実に真っ当な美術の匠だったと言えぬこともなかろう。

流石に、この師を超えるほどの門人を排出することはなかった。

その中で、唯一この天才絵師の志を受け継いだのが長女暁翠である。

父娘の関係性は、どことなく北斎と応為の関係と比較したくもなるが、

父の手ほどきで、その画才を発揮した暁翠は

主に美人画や能画を残したがその才能は確かである。

残念ながら、暁斎と比べると、あまりに寡作の生涯を閉じた。

女子美術学校の教壇に立つこともあり、

画業には、父ほどの執念を燃やすことがなかったのかもしれない。

しかし、その画力には紛れもなく暁斎の血を感じないわけには行かない。

所詮、蛙の子は蛙ということなのだろう。

コメントを残す