アレクサンドル・ソクーロフ『太陽』のこと

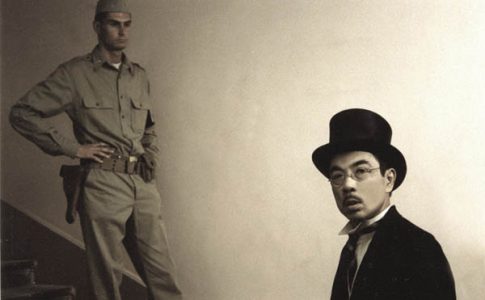

終戦記念だからと言って戦争体験もない人間が 適当なこと、偉そうなことなんて書けないし、 別段書くこともないのだが そんな時、ふと十数年前に観た映画 ソクーロフの『太陽』のことを思い返した。 『太陽』で描かれたのは禁断の象徴たる 昭和天皇その人だったからだ。

映画・俳優

映画・俳優終戦記念だからと言って戦争体験もない人間が 適当なこと、偉そうなことなんて書けないし、 別段書くこともないのだが そんな時、ふと十数年前に観た映画 ソクーロフの『太陽』のことを思い返した。 『太陽』で描かれたのは禁断の象徴たる 昭和天皇その人だったからだ。

サブカルチャー

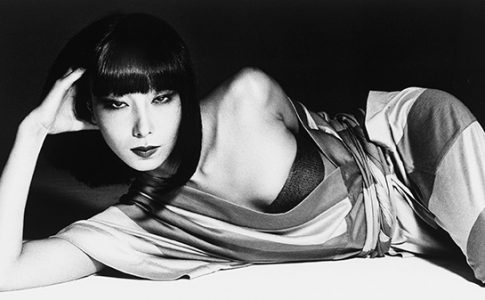

サブカルチャー文化人類学者山口昌男によれば、 「ルル」というのは舞台芸術のジャンルで人気を博し、 女の道化師として、日常のモラルに抗った、 いわばアナーキないち体現者のことだという。 岸田理生原作、演出佐藤信の舞台『忘れな草』で いみじくもルルを演じた山口小夜子の根底には そうしたアナーキズムが脈々と受け継がれていたのだろう。

サブカルチャー

サブカルチャー『寺内貫太郎一家』の主人である石屋の貫太郎は いわゆる頑固おやじそのもので、 課長としていつも威張っていて、全くもって独裁的である。 おそらく設定は昭和一桁の世代だろう。 時に暴言、暴力は当たり前だ。 だが、そレゆえに本質的な優しさや愛情が よりダイレクトに伝わってくるのである。 無論、ドラマとしての誇張はあるものの、 昭和を生きてきた人間には、多少なりとも馴染みがあり、 決して他人事には思えない家族の風景なのである。

アート・デザイン・写真

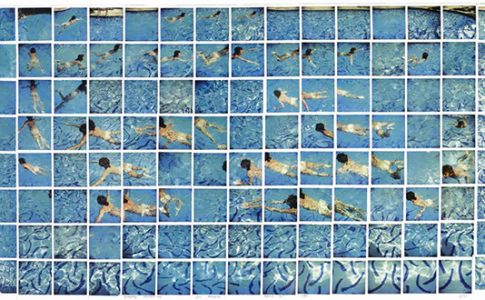

アート・デザイン・写真色彩の躍動、シンプリシティ。 ホックニー讃歌こそは、まさに生きることを肯定することを意味する。 ホックニーの絵の前で、誰の眉間にシワが寄るだろうか? 存在そのものが眩しいのだ。

文学・作家・本

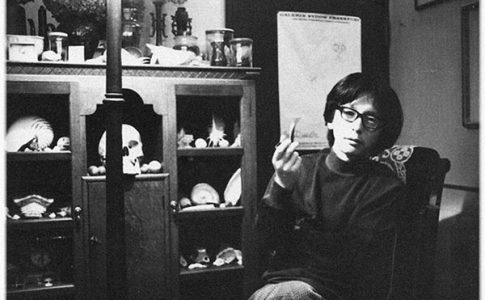

文学・作家・本かくして、僕が異端文学をはじめとするフランス文学の洗練を浴びたのは この渋澤龍彦の影響抜きには語れないことを自覚するのである。 何年経っても、その全貌は計り知れないが、 氏の博識な宇宙の前に佇むと、 年甲斐もなく、単なる異端文学愛好家としての蒼白い焔が高ぶってくる。 一時期、澁澤関連の本ばかりを積み上げ 片っ端から夢中になって読み耽っていたものだ。 もっとも、あれは主に十代の頃の頭でっかちなころの話で、 肝心の中身は随分と抜け落ちてしまっている。

映画・俳優

映画・俳優そんな渥美マリだが、とりわけ増村保造による二本、 『しびれくらげ』『でんきくらげ』は、映画として 悪くはない作品として輝きを保っている。 渥美マリを主演として、堂々とパンチの効いた作品を残しているのは、 紛れもなく、増村によるところの力が大きい。 間違っても、単なるお色気映画ではないし、 男に食い物にされるだけのかよわい女像には程遠く、 他の増村作品同様の強い女を演じている。

映画・俳優

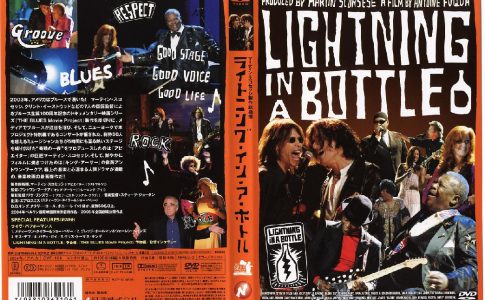

映画・俳優その『LIGHTNING IN A BOTTLE』をまたDVDで鑑賞していたところだ。 ちょうどブルーズ生誕100年 「イヤー・オブ・ザ・ブルース」の催しの1つとして撮影された本作は あの『ラスト・ワルツ』でおなじみの 製作総指揮マーティン・スコセッシのよる音楽ドキュメンタリー。 ラジオシティ・ミュージックホールにどれほど歴史があるのか、 また、このイベントすべての収益が、 若きミュージシャンたちの育成のためにブルース基金として使われた、というようなことも、 この映画を通じて知ったことだった。

映画・俳優

映画・俳優そういえば、先日8月5日は スイスの映画監督ダニエル・シュミットの命日だった。 すっかり忘れていたので、ここで後追いで書いておこう。 今からもう16年も前のことである。 時が経つのも早いわけだ。 死因が咽頭ガンだったために声がつぶれてしまい 痛々しい姿の晩年だったのを覚えている。 とはいえ、シュミットの映画は いつだってすこぶる雄弁で優雅な夢物語として心にある。

サブカルチャー

サブカルチャーアミニズム、妖怪道をゆく この数ヶ月、ワクチンを打つ打たないをめぐって、国をあげ、またしても狂想曲が奏でられるなか、その善し悪しは、とりあえずべつとして、だれにも先がわからないとされる人類史上はじめてのメッセンジャーRN...

特集

特集そんな気の滅入る空気に支配されないための素敵な出来事を おのおのが見出し楽しむしかないのである。 そのことを、お題目として唱えるだけである。 戦後76年目の夏。 せっかくゼロからここまで来たのだ。 あともどりするやつらはこの際ほっておこう。 いつだって、まっさらな心をとりもどして、 希望ある未来へ、歩みだしてゆこう。 それが生きる意味、人生なのだ。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ

住所

123 Main Street

New York, NY 10001

営業時間

月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM

土日: 11:00 AM – 3:00 PM