小林正樹『切腹』をめぐって

若き日に見たこの『切腹』には そのような人道的倫理の方に囚われていて 仲代演じる素浪人に、感情移入してみていたものだが 今はもう少し、引いた視線で物事を見ることができる。 その分で言うならば、この映画に正義はない。 何が正しく、間違っている、という絶対はない。 ただそこに、「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」という 葉隠の精神があるとはいえ、 それが果たして美徳なのかどうか、 根源的問題に立ち返ってみる、という冷徹な視線が宿るのだ。

映画・俳優

映画・俳優若き日に見たこの『切腹』には そのような人道的倫理の方に囚われていて 仲代演じる素浪人に、感情移入してみていたものだが 今はもう少し、引いた視線で物事を見ることができる。 その分で言うならば、この映画に正義はない。 何が正しく、間違っている、という絶対はない。 ただそこに、「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」という 葉隠の精神があるとはいえ、 それが果たして美徳なのかどうか、 根源的問題に立ち返ってみる、という冷徹な視線が宿るのだ。

映画・俳優

映画・俳優多分にもれず、洗脳されているのには自覚がある。 頭の中で渡哲也が歌う「東京流れ者」がどうにも鳴りやまず、 口からもれなくフレーズが飛び出しては、ご機嫌に浸ってしまう自分がいる。 そりゃあ誰だってそうなりましょうよ? それが鈴木清順『東京流れ者』を見た後の 清順狂のザマよ、ってなもんである。 通常のヤクザ映画のように、肩で風を斬るなんざヤボ中のヤボ。 そんな単純なアホウドリは相手にしないぜ、などと息巻く。 ただただその快楽にひとりごちるわけなのさ、あはは

映画・俳優

映画・俳優不倫関係にかぎらず、多かれ少なかれ、 男女関係というものの行く末は こうした一瞬の輝き、一瞬のときめきを求めて たとえ、結果がわかっていても、その甘美さの前には抗えず、 逃れられない人間の業そのものなのかもしれない、と思う。 ただ『浮雲』では、その深い業へのカタルシスが、 刹那にもとめる激しい肉欲でも、 官能を貪ることで満たすことはできないのだ、という、 そんなメッセージのような気配をも同時に読み取りうるのである。 こんな恋愛映画が日本にあったのだ。 そこは、日本人だからこそ、 理解しうるであろう男と女の駆け引きだからこそ、 よりいっそ愛おしいく思うのかもしれない。

映画・俳優

映画・俳優日本映画が世界にその威光を放っていた輝かしき時代を思い返そう。 黒澤、溝口、小津に今村、そんな大御所の名前の中に この人の名前をついうっかり忘れてしまう。 衣笠貞之助という人。 日本映画で、先陣を切って最初に海外で認められた作品 『地獄門』を撮ったひとかどの映画人、それがキヌガサである。

映画・俳優

映画・俳優それほどのことまでをしでかしての危険な恋愛沙汰ゆえに この話は、当時の大衆の胸を打ったに相違なく、 当然、都の民衆たちの耳に入らぬ訳も無く それを西鶴の方は、この姦通譚を 男女の情愛のもつれに重きを置いたが、 近松は、むしろ悲哀としてとらえ 浄瑠璃にして、世評を博したのを下敷きにしたものを、 依田義賢がその両者の間をとって脚本を書いたのが この映画版『近松物語』である。

文学・作家・本

文学・作家・本人間が抱え込んだ闇の深淵を解明しようとしても不毛だ。 そんな芥川の別の短編『藪の中』をモティーフにした世界を、 世界のクロサワが映画化した名作『羅生門』は やはり見応えがある力を持った映画である。 まずはセットの素晴らしさだけでゲイジュツ品。 そして、宮川一夫によるカメラワークの巧みさだけで一級品。 光の美しさの見事な造詣にうっとりさせられる。

映画・俳優

映画・俳優何に対してなのか、わからない感情。 それはおそらく孤独を味わったことのあるものへの 共感なのかもしれない。 あるいは、物語に入れ込むことによるまなざしの同化であろうか、 失われたもの、失われつつあるものへの孤独な眼差し。 ひとりで生きてゆくことの厳格なたたずみに伏した涙を そこでそっと胸にしまいなおす行為の美しさ。 ぼくは久しぶりに味わった新たな『東京物語』の哀愁の前に 自分が失ってきたものの幻影を重ねているのだろうか?

特集

特集大げさなことではないはずだ。 奇をてらうことでもない。誇張するまでもない。 素晴らしき日本の鑑を再発見、再認識してゆこうというわけなのだ。 そんな思いから、まずは、日本映画の魅力に目を向けてみよう。 小津、黒澤、溝口、成瀬、木下・・・ 巨匠達はいざしらず、僕が好きで魅了されてきた 素晴らしき日本映画のソコヂカラを いまいちど、じっくりあじわってみたい。

映画・俳優

映画・俳優クイーンってほんとすごいバンドなんだって改めて感じるんだけど 実に中身の濃い曲が多くって軽く流すってことができない。 聴いているだけで、グッと疲れてくるからやになっちゃうな。 もちろん、褒め言葉なんだけどね。

映画・俳優

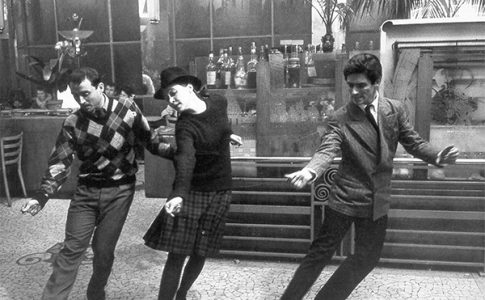

映画・俳優チンピラというにはあまりにもふざけすぎていて、 ギャングというにはつたなすぎる悪党ぶり・・・ いずれ、終幕は見えている。 欲しいものはなんなのか。金か女か友情か? それとも刹那の快楽か? うすっぺらいようでいて 実は絶妙な息とリズムでもって繰り広げられる、 男と男が一人の女を挟んで、トライアングルに揺れるどたばた劇。 『Bande A Part 邦題:はなればなれに』こそが JLG流アンチハリウッド、フィルムノワールの真髄ってやつか。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ

住所

123 Main Street

New York, NY 10001

営業時間

月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM

土日: 11:00 AM – 3:00 PM