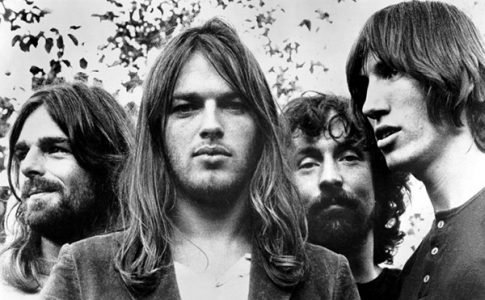

ピンク・フロイドとヒプノシスをめぐるジャケット考察

そんな伝説のバンド、ピンク・フロイドを中心に、 そのジャケットワークを手がけたデザイン・チームこそが 「ヒプノシス」だ。 今日はそのアートワークについて書いてみたいと思う。 ヒプノシスのリーダーであるストーム・ソーガソンと、 ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズ、シド・バレットとは 高校時代からの仲間だった。 その縁が取り持って、あのような歴史的名盤との共犯関係が 続々出来上がっていったのである。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真そんな伝説のバンド、ピンク・フロイドを中心に、 そのジャケットワークを手がけたデザイン・チームこそが 「ヒプノシス」だ。 今日はそのアートワークについて書いてみたいと思う。 ヒプノシスのリーダーであるストーム・ソーガソンと、 ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズ、シド・バレットとは 高校時代からの仲間だった。 その縁が取り持って、あのような歴史的名盤との共犯関係が 続々出来上がっていったのである。

音楽

音楽秋の気配に乗じて、日頃ヒーラーとして大いに世話になっているアンビエントミュージックセレクションを書いてみたい。 もともとアンビエントへの思いは強いが時代とともにアンビエントの形態にもずいぶん変化が見られる。一口にアンビエ...

音楽

音楽秋の夜長にクールなヴァイヴをなんて謳い文句ではじめたけど、 最後は完全にサイコーにホットな時間を過ごそう! ってなことに軌道修正かな。 ま、そんなこたあどうでも良いか。 とにもかくにも、ご機嫌なグルーヴ。 ご機嫌に身をくねらせて、身体の芯まで熱くなっていただきましょう。 ただし、頭の芯はいつだってクールに。 そして、何事も正しくものを見極めてまりましょう。

音楽

音楽フルムーン。 先日、夜風を浴びながら月の美しさに見惚れていた十五夜の日。 心ここに在らずと、遠い世界のかなたからふりそそぐ 言葉なき言葉にひとり耳を傾けていた。

映画・俳優

映画・俳優クイーンってほんとすごいバンドなんだって改めて感じるんだけど 実に中身の濃い曲が多くって軽く流すってことができない。 聴いているだけで、グッと疲れてくるからやになっちゃうな。 もちろん、褒め言葉なんだけどね。

音楽

音楽九月の暦がはらりとめくれるたびにくしゃみがひとつ。 季節の変わり目にご注意を。 空を見上げると、かくも麗しいヘリオトロープの夕暮れどきの 厳かでロマンチックなひとときに佇む。 何と言っても九月は乙女ときめく眩しい季節なのであります。

音楽

音楽竹内まりやの懐かしの「セプテンバー」を聴いていると 「一番寂しい月」なんて歌われるものだから 切なくなってくるのだけれど 自分には一年の中でもっとも好きな月なのであります 紅葉ならぬ昂揚の季節。 ロマンチックムーンの下で、はみかむ文学少年少女たちよ、 今こそ羽ばたくときだ! まさしくすみれセプテンバーラブ、というわけ。

音楽

音楽さて、これまでも季節絡みで いろいろと音楽セレクションを書いてきたけれど 今日は、たった1日、その短いタームでのプレイリストと称して セレクトしてみたいと思う。

音楽

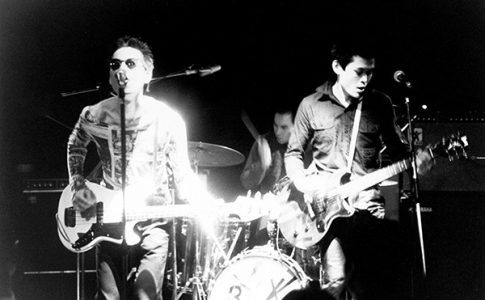

音楽当時のニューウェイヴ事情、 それぞれ海外、日本の状況を顧みて それを独断で表裏にわけて取り上げてみたけれど、 さりとて、単に当時のムーブメントの一部にすぎない。 埋もれたものやスルーしてしまったもののなかにも 注目すべきものはまだまだ無限にある。 それがニューウェイヴの奥深さなのだ。

音楽

音楽YMOにしたところで、基本テクノポップを掲げてはいたが 歌謡曲にもクビをツッコミ、YMOを母体にして ニューウェイヴ的な実験の場をおのおのソロ活動において 深く追求していたようにも思える。