溝口健二『近松物語』をめぐって

それほどのことまでをしでかしての危険な恋愛沙汰ゆえに この話は、当時の大衆の胸を打ったに相違なく、 当然、都の民衆たちの耳に入らぬ訳も無く それを西鶴の方は、この姦通譚を 男女の情愛のもつれに重きを置いたが、 近松は、むしろ悲哀としてとらえ 浄瑠璃にして、世評を博したのを下敷きにしたものを、 依田義賢がその両者の間をとって脚本を書いたのが この映画版『近松物語』である。

映画・俳優

映画・俳優それほどのことまでをしでかしての危険な恋愛沙汰ゆえに この話は、当時の大衆の胸を打ったに相違なく、 当然、都の民衆たちの耳に入らぬ訳も無く それを西鶴の方は、この姦通譚を 男女の情愛のもつれに重きを置いたが、 近松は、むしろ悲哀としてとらえ 浄瑠璃にして、世評を博したのを下敷きにしたものを、 依田義賢がその両者の間をとって脚本を書いたのが この映画版『近松物語』である。

文学・作家・本

文学・作家・本人間が抱え込んだ闇の深淵を解明しようとしても不毛だ。 そんな芥川の別の短編『藪の中』をモティーフにした世界を、 世界のクロサワが映画化した名作『羅生門』は やはり見応えがある力を持った映画である。 まずはセットの素晴らしさだけでゲイジュツ品。 そして、宮川一夫によるカメラワークの巧みさだけで一級品。 光の美しさの見事な造詣にうっとりさせられる。

映画・俳優

映画・俳優何に対してなのか、わからない感情。 それはおそらく孤独を味わったことのあるものへの 共感なのかもしれない。 あるいは、物語に入れ込むことによるまなざしの同化であろうか、 失われたもの、失われつつあるものへの孤独な眼差し。 ひとりで生きてゆくことの厳格なたたずみに伏した涙を そこでそっと胸にしまいなおす行為の美しさ。 ぼくは久しぶりに味わった新たな『東京物語』の哀愁の前に 自分が失ってきたものの幻影を重ねているのだろうか?

映画・俳優

映画・俳優クイーンってほんとすごいバンドなんだって改めて感じるんだけど 実に中身の濃い曲が多くって軽く流すってことができない。 聴いているだけで、グッと疲れてくるからやになっちゃうな。 もちろん、褒め言葉なんだけどね。

映画・俳優

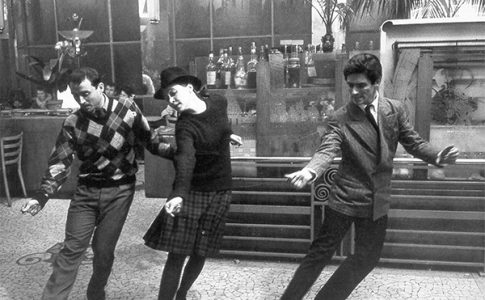

映画・俳優チンピラというにはあまりにもふざけすぎていて、 ギャングというにはつたなすぎる悪党ぶり・・・ いずれ、終幕は見えている。 欲しいものはなんなのか。金か女か友情か? それとも刹那の快楽か? うすっぺらいようでいて 実は絶妙な息とリズムでもって繰り広げられる、 男と男が一人の女を挟んで、トライアングルに揺れるどたばた劇。 『Bande A Part 邦題:はなればなれに』こそが JLG流アンチハリウッド、フィルムノワールの真髄ってやつか。

映画・俳優

映画・俳優この『パターソン』と言う映画は これまでのスタイルに即した、ジャームッシュらしい作品で、 特に新しいスタイルなんてどこにもない。 なのに、とても新鮮で愛くるしく心地よい。 晩年に向かうにつれ、 同じようなテーマを繰り返し、 円熟の極みとしての映画にこだわった あの小津調の空気感にも通じる。 ただ、こちらもそれなりに歳をとって ものの見方にも微妙な変化があり そうしたこなれた見方、と言うのはあるのかもしれない。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真ミリキタニことジミー・ツトム・ミリキタニ、 本名を三力谷勉(漢字で書くとなるほど納得する)といい、 カリフォルニア州サクラメントに生まれた日系人で 一度郷里日本の広島での生活を経由し、 いうなれば、帰米(キベイ)者として 「優れた日本の芸術を世界に紹介する」という大志により 再度海を渡った気骨ある人物である。 そのドキュメンタリー映画『ミリキタニの猫』が 多くの人の心を鷲掴みにした出来事となったのである。

サブカルチャー

サブカルチャーそうした意識に徹頭徹尾基づいた美を創造するファッションデザイナー、 ベルギー、アントウェルペン出身 ドリス・ヴァン・ノッテンのドキュメンタリー映画 『ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を愛する男』を観て なんと気高く、なんと美しいのだろうか、そう思った。 華やかな業界にありながらも、 地道で地味な佇まいで創造を重ねる深い精神性が宿っているのを感じ取る。 ファッションデザイナーだから、ではなく、その生き樣に共鳴するものがある。

映画・俳優

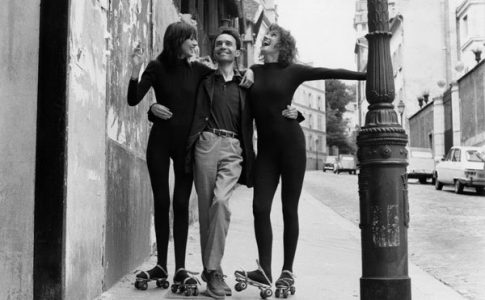

映画・俳優そんなわけで『セリーヌとジュリーは舟で行く』をじっくり見返したところで、 観たいというより、自分の感性に近しい映画を 定期的に確認しておきたい、ということでして。 すでに数回目にしているというのに その期間があまりにも開いたおかげで(もう十年以上前だったけな) 記憶がはっきりしないもどかしさがあるのです。 もっとも、観た後でさえ、 内容や感想をうまく書けるかどうか、怪しいもので・・・ とはいえ、間違いなく生涯のベストテンには入れたい映画なのです。 中毒性のある偏愛性のつよい映画なのだからしょうがありません。 いやはや、麻薬のように面白い映画なんだな。

映画・俳優

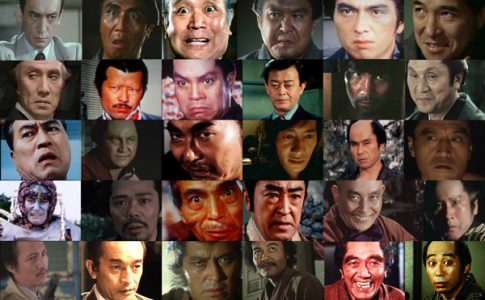

映画・俳優言わずもがな、悪役こそは 面白い映画/ドラマに不可欠な要素であることは間違いないわけで スターばかりで面白い話ができるはずもない。 だから、いかに脇役たる悪役に それなりの役者が揃ってないと悲惨なことになるわけだ。