黄泉比良坂のマタグラ劇場

妖しげで希少価値のある場所。

見せもの小屋のような存在がもっと増えればいいと思う。

あれば是非行ってみたいし、想像しただけでもワクワクする。

そこに見合うプログラムとしては

なにげなく禁断の匂いが立ち上りさえれば、

甘い樹液を求む昆虫たちのように、自ずと人は集まってくるにちがいない。

その際、真っ先にこの鈴木清順の出し物を用意すれば

生き生きとその臨場感を醸し出してくれるであろうことはお約束できる。

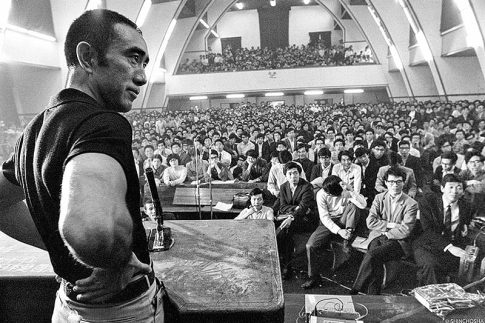

実際に、プロデューサー荒戸源次郎のふとした思いつきで

1980年、東京タワーの下に巨大なドーム型の移動式映画館が建てられ

その名もシネマ・プラセットで上映されたのが『ツィゴイネルワイゼン』なのである。

配給業者も興行者もいない、文字通りの芝居じみた興行こそが

この映画の本質には相応しかったのだ。

むろん、映画は所詮興行なのであり、

大手の手を借りない、それこそは苦肉の策といってもいいのだが

正直なところ、そんな単純な割り切りなどはできっこない。

そこは「わけのわからない映画を作る」という理由で

日活を干されていた監督ゆえの生々しいリアルがある。

実際に人を食ったような映画という見方が似つかわしい。

その匠の技に、誰もが一目置くのだが、

いうまでもなく、唯一無二の世界が展開され当然鑑賞者を選ぶ。

だからこその希少価値として見せもの小屋のような場所が活きる寸法だが、

一度その美学を知ってしまうと

忘れがたく、離れがたい思いに駆られてしまうだろう。

そんな中毒性を持っているカルト映画作家こそはこの鈴木清順の真骨頂である。

むろん、コアなファンな日活時代のプログラムピクチャーを見渡せば

その映画人としての卓越した技量も十二分にうかがい知れるはずであり、

元々江戸っ子ゆえの職人気質の監督ゆえに、

戦争ものや恋愛もの、ギャングもの、任侠もの、

そう、ジャンルなどなんだってお手の物なのだ。

ただし、ありきたりの二番煎じは清順には通用しない。

鈴木清順という人は言わずとしれた大正生まれ。

その感性は、その映画スタイルにも大いに反映され

それゆえの「大正ロマン」と呼ばれるシリーズを撮った。

好きな人にはたまらない作品と言われて久しいところだが

そうじゃない人にまで、その良さをうまく伝えられるものだろうか?

しかし、そこは悩むところじゃない。

まずは見るしかない。

今回は、そんな三部作のなかでもっともカルト的な人気を誇る

『ツィゴイネルワイゼン』について語ってみるとする。

文豪漱石の弟子内田百閒の「サラサーテの壺」を下敷きにしているものの、

全編漂う妖しさはまさに清純ワールドをして唯一無二な世界観でもある。

文学にはないまやかしの世界はこれぞ映像ならではである。

ひとたび針を落とせば、裏側から誰かの声が聞こえるというレコード盤、

それは遠い日の残響か、それとも黄泉からの囁きか。

そんな話からいったい何が飛び出すというのか?

桃は腐り、ちぎられたこんにゃくが鍋でぐつぐつと湯気を上げる。

女の股ぐらからは赤い蟹が這い出してくるではないか。

言葉は形を変え、顔は記憶に侵され、

この世とあの世のあいだに「夢」という名の次元が横たわる。

そう、これこそはまぎれもなく鈴木清順の夢空間であり

この世のどこにもない世界だ。

亡霊たちが寄り添い、笑い、啜り、戯れる、まさに大正ロマンの迷宮である。

そこでは、死も、生も、ただ一枚のレコードのように、

ぐるぐると回りつづけている。

「聴こえましたか?……誰の声でしょうね・・・」

その問いから始まる幻想の迷宮、

それが鈴木清順の『ツィゴイネルワイゼン』である。

一見すれば、物語の中心には絶えず死者の影がある。

いってみればおばけの噺だったのだ。

だが、実のところ、この映画を支配しているのは

「誰が生きていて、誰が死んでいるのか」という問いではなく、

「この記憶は誰のものなのか」であり、「この身体は誰に属しているのか」という、

より根源的な錯乱を呼び込もうとしているのではあるまいか?

そう考えれば、海辺で白菊を飾った小舟とともに

少女が待っているのにも納得出来る。

本作が、内田百閒の短編『サラサーテの盤』を下敷きにしているものの

その構成のほとんどは清順のオリジナルと呼んでもさしつかえない。

ちなみに、漱石の門下生だった百閒は、

どちらかといえば、幻想文学、怪談作家の旗手であったものの

その諧謔精神においては、どこか清順にも相通じるものがある。

原作に登場するのは、謎の声が

サラサーテのレコードに録音されていたというエピソードのみであり、

それ以上の展開は語られない。

だが清順は、この「耳に聴こえてしまった死者の声」

という主題だけを抜き取り、それを起点に幻想譚を編み上げているのだ。

やんぬるかな、理性で考えるのはそろそろやめにしよう。

音楽は、可視化できない過去の亡霊である。

レコードに刻まれた“声”とは、すでに消えた記憶であり、

戻らない存在の亡霊であり、記録メディアに残された死者の囁きなのだ。

清順は、百閒の短編をこの映像の詩学を注入する。

映画というかたちで語り得ぬものを語ることに挑んでいるだけで、

それはべつに実験でも冒険でもない。

清順の頭の中のヴィジョンのお披露目にすぎない。

『ツィゴイネルワイゼン』というタイトルが象徴するように、

この映画は冒頭からすでに現世の枠を越えている。

砂浜に打ち上げられた女の死体の股ぐらから、

赤い蟹がはい出てくるというシーンは、

いってみれば生と死の境界を破るヴィジュアルである。

しかもおもむろに飛び出す、漫画の世界だ。

無言のまま、死と再生を象徴する蟹。

彼女はもう喋らない。

だが、その沈黙の身体から新たな生が現れるのだと認識はできる。

つまり、これは、黄泉比良坂、すなわち、あの世とこの世をつなぐ

隘路の入り口としての表象でなくなんなのか?

物語の随所に配置されるこうした”映像的象徴”をひろっていけば

自ずと清順映画の核心というべき重要なメッセージに行き着くはずである。

ところが、それを真面目にとらえたとき

人は生と死の区別が揺らぎ、夢と現の区別が崩れ、

視る者はどこまでが現実か分からなくなるというわけだ。

大楠道代演じる青地の妻・周子の所作は、この映画の倒錯美の極みである。

彼女が腐った桃を吸い、目のごみを舌でぬぐうシーンは、

エロティックでありながら、同時に観る者に

「不快」と「快楽」の境界の沼に落とし込むだろう。

清順は、美しい女の官能ではなく、

身体そのものが孕む“死と接触するフェティシズム”を

あえてジョークのように描く監督なのだ。

口にするもの、舌の記憶、そして異物。

それらは映画において、単なるエロスを越えた”身体の記号学”とみるとき、

清順のエロティシズムは、常に不穏で、倒錯的で、

どこかグロテスクな死の気配を帯びていることがみえてくる。

本作における二人の男、原田芳雄演じる青地と、藤田敏八演じる中砂は、

表裏一体の存在である。

青地は冷徹な知性、中砂は奔放な情念を追い求める。

だがその違いは、実は”同一の人間”が演じ分けているようにも見える。

彼らの会話は皮肉と謎に満ち、冗談なのか本気なのか、

演技なのか告白なのか、常に判然としない。

まるで二人が一つの人格の裏表であり、

片方が死ねばもう片方が狂い出すような、

そんな幻想の構造が、この映画のなかに張りめぐらされているが、

適当な思いつきだか、用意周到なのだかはわからない。

そんな中砂の妻と、その”分身”とおぼしき旅芸人の女を

どちらも大谷直子が演じている。

この”一人二役”は物語上のトリックではなく、より根本的な問いを投げかける。

すなわち、「顔は誰のものか?」「女の記憶は誰に属するのか?」という問いだ。

青地はその顔に惑わされ、欲望を抱き、そして彼女たちをすり替えることで、

死と欲望のあわいを彷徨う。

まるで夢のなかで他人が自分に変わるように、

映画のなかの“顔”は安定したアイデンティティを与えてはくれない。

これが一種の映像的黄泉返りなのか、

そう思う瞬間である。

清順の映像遊戯は、常に破調のリズムを伴うのがお分かりいただけるだろうか?

盲目の旅芸人たちによる”人間モグラ叩き”の場面は、その象徴だ。

意味も脈絡もないように見えるその演出は、

現実の整合性を意図的に外し、観客の知覚そのものを狂わせる。

映画が”何を語るか”ではなく、”どのように狂わせるか”。

それこそが、清順の快楽装置としての映像詩学であり

日本映画史に咲いた、あやしいまでの一篇の黄泉比良坂譚のからくりなのである。

パブロ・デ・サラサーテ(Pablo de Sarasate, 1844–1908)は、スペイン出身の天才ヴァイオリニストであり作曲家。19世紀末〜20世紀初頭のヨーロッパで活躍し、華麗な技巧と情熱的な演奏で知られた音楽界のスーパースターだった。《ツィゴイネルワイゼン》は特に有名で、ジプシー音楽の哀愁と即興性をクラシック形式で昇華した傑作として知られる。哀切なメロディと華やかな技巧が交錯する、まさに幻想と熱狂が同居する曲である。

そんな曲のSP盤を、ある男が骨董屋で手に入れる。盤には「サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン」とラベルが貼られていたが、聴いてみると楽曲の途中に、女とも男ともつかぬ不気味な声が混入していたのだという。それが内田百閒による『サラサーテの盤』である。もちろん、そんな既成事実はない。熱心な音楽愛好家であった百閒が活躍した大正末〜昭和初期の時代、蓄音機やラジオといった“音の機械”は、まだ多くの人々にとって「新しい魔法」であり、音楽は娯楽であると同時に、“見えない世界を覗くための窓”でもあった。百閒が「音楽から霊的な何かが聴こえてくる」と感じたのは、時代の空気とも共鳴していたということの証かも知れない。まさに清順が愛した大正ロマンたる味わいがそこにはある。

死者より(From The Dead) / 坂本慎太郎

テーマはあの世だとしても、どこか日常と地続きの感覚に襲われる世界は、人を魅了する前に、まずはあまりにも自然にそこにある感覚を呼び覚ます。とはいえ、鈴木清順の映画を、あるいは人となりを真剣に語ろうとすればするほど、肩すかしを喰うように、坂本慎太郎というミュージシャンにも同じような空気を感じることがある。ふたりとも、その醸す空気そのものは、味わえば味わうほどに、極上の味がするのだが、ただ、入り口からして、あまりにふざけた仕掛けがいろいろ施された映画作家であり、あまりにもふわふわして、浮き世離れしたポップミュージックを繰り出してくるミュージシャンなので注意が必要だ。なかんずく、相性が悪かろうはずはない。なんといっても二人とも天才なのだから、その匠に触れればそれで良い。そんなこんなで、ぴったりかどうかはわからないが、ゆらゆら帝国の頃からのお化け好きで、その手の曲には困らない坂本慎太郎のシングル「まともがわからない」のB面「死者より」を贈ろう。清順翁が生きていたら、きっとふたりのコラボレーションがどこかで実現したかもしれない。

コメントを残す