近代ゴリラの最終抗議、ならぬ講義

11月25日、この日がいったい何の日か、

即答出来る日本人もだんだん少なくなってきたのではないかと思う。

かくいう自分もその日の出来事があった当時のことは

生まれていたとはいえ、認識は随分遅かった。

こどもに到底理解できるような話でもないわけだが、

まさに、歴史上の出来事として、無視することはできない

昭和の忘れざる一日であることは間違いないところ。

通称三島事件、あるいは楯の会事件。

そう、文豪三島由紀夫が自衛隊の市ヶ谷駐屯地に立てこもり

そして「天皇万歳」を叫び、自決した日である。

この事件に対する言説や考察を展開するには

少々骨が折れるのはいうまでもない。

少なくとも、日本という国についての歴史は押さえねばならない。

天皇制度、そして武士道をはじめとする日本の文化背景、

その上に立つ文学を産んだ三島として臨まねばならない。

が、ここでは少なくとも、思想にまで手を伸ばし

この真相や意義を深く追求しようとする野心はない。

ここにあれから50年の月日が経った。

ここに1本のドキュメンタリー映画がある。

『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』である。

三島および三島が抱え投げかけた問題、という巨大なる黙示録を

いま、ここで軽く結論づけるという芸当など、僕にはできそうもない。

それはそれでこの劇空間をエンタメとして味わう方が性に合う。

人間三島という視点で見れば、やはり、大いなる役者、

戦後最大のパフォーマーとしての姿がクローズアップされるだろう。

正直なところ、学生運動や全共闘と言った世代ではないし

当時の空気を伝えるにも、先立つ情緒に抗える自信もない。

のちに、小川プロが向き合った成田闘争などの映画を通じて、

その世代の息吹や気運は感じてはきたが、

所詮、こちらは門外漢として育った。

全共闘の響きにすら反応できなかった人間として、

この三島由紀夫像にどう挑むべきか、どう対峙するのか、

所詮、文学を経て、その薫陶を受けたにすぎない身として

自分なりに受け止める言葉しか出てこない。

ここでの三島は、圧倒的アウェイ感を背負って登場するのだが

その視線は自信に満ちており、まったくもって一点の曇りもない。

だが、その異風はたしかに文学を背負ってきた男の風体ではない。

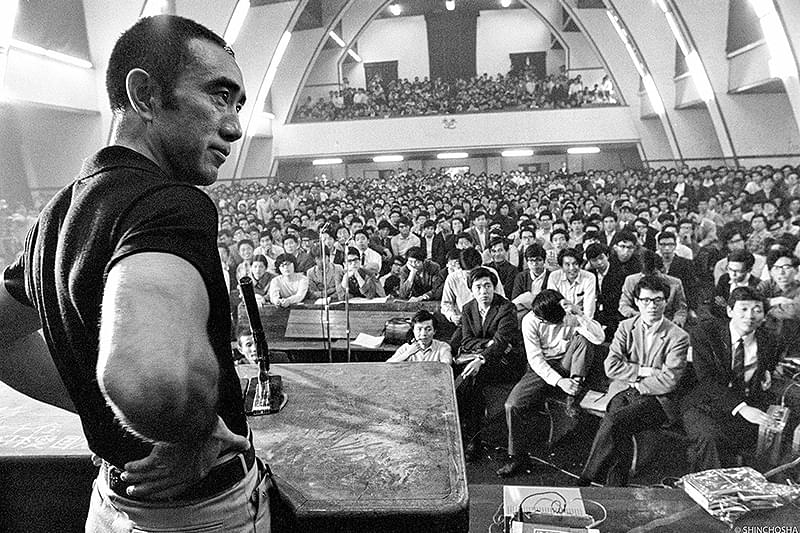

そんな貴重な映像は、昭和45年5月13日、

東京大学駒場キャンパス900番教室が舞台としている。

会場は熱気、怒号、拍手、嘲笑、汗の匂い、そしてタバコの煙が燻る。

半世紀以上も前の映像とはいえ、その空気は十分伝わってくる。

壇上には黒のポロシャツにチノパン、片手にタバコといった出立ちで

別段気負いも感じられない、等身大の三島由紀夫が立っている。

むしろ、彼を見つめる全共闘の若者たちの熱気の方が

想像以上のものだったと思わせてくる。

彼らはあらゆる権威を否定し、革命の夢に酔い、声を張り上げているのだ。

このドキュメンタリーは、この歴史的討論の記録映像と、

当時の関係者へのインタビュー、証言を織り交ぜながら、

あの場に何があったのかを振り返る記録だ。

テレビ局としては唯一取材していたのがTBSで

その関係上、小川邦夫というTBS記者をはじめ、

元東大全共闘や楯の会のメンバー、

三島文学の敬愛と研究者たる小説家平野啓一郎、

三島の大ファンを口外する瀬戸内寂聴の顔もある。

言ってしまえば、これは思想討論劇というよりは、

改めて、限りなく完成されたエンタメという方がしっくりくる。

なぜなら、ここには、緊張感、見得、拍手喝采、ブーイング、論破、笑い、

そしてある種の三島美学が、清々しく映っているように見えるからだ。

三島由紀夫の覚悟と、その堂々たる態度と反応がそう感じさせる。

つまり、それこそがまさに三島劇場そのものだったのだ。

タイトルにある「vs」とは、単なる討論の構図を示す記号などではない。

それは、敗戦後の虚無と復興、天皇制と民主主義、文学と政治、身体と精神、

日本と西洋、保守と革新、行動と観念、そういったすべての矛盾と葛藤を、

一つの空間に押し込めて火花を散らせたというのは間違いないが、

その意味では、当時熱を帯びていたプロレスブームなんかに重なるかのように

三島自身が「近代ゴリラ」と揶揄されても

それを受けて、ユーモアとして切り返すパフォーマンスが

如実に象徴的な証明として刻印されている。

三島由紀夫は、この壇上で学生たち相手に、打破し勝利しようとはしていない。

叫びもしない、煽りもしない。

むしろ、圧倒的に論理では不利な立場にいることを承知のうえで、

敢えてそこに身を晒しているのだ。

なぜか? 答えは簡単だ。

彼は文学者である以前に、美学の人だったからだ。

より正確に言えば、「形式のなかにしか真実は宿らない」

そう信じていた人なのだ。

だからこそ、ここでも彼は言葉の運び、間の取り方、身のこなし方、

会場の熱の測り方まで、全てをコントロールしていたはずなのだ。

彼こそは最強のエンターテイナーとして讃えうる所以である。

あたかも、これは一つの舞台であり、演者であり、

主宰であり、またひとつの役として、そこに招かれたのだと。

対する全共闘側には、きっての論客・芥正彦が登場する。

元々演劇という舞台をもって自己を追求する眼光鋭い男だ。

よって目には目をの対峙が実にスリリングだ。

こちらもまた、ユーモアと扇動をもって

みずからの幼い娘を肩に乗せ、満を持して現れる。

彼の言葉は明晰であり、徹底して理詰めで、

三島の言う「天皇」や「武士道」なる概念を一つひとつ分析し、問いただしてゆく。

だがその鋭さゆえに、三島がもはや政治的議論の土俵にいないことに

敏感なものなら気づくはずだ。

「対決を装いながら一つの神話力をもって対話できた」と、

のちに当時を振り返る芥自身の言葉に嘘はないだろう。

三島が欲していたのは、論破でも勝利でもなく、

むろん、右翼と左翼の対立でもない。

ただ「信じるもの」を正面からぶつけること。

それを、若者たちの信じているものと、

実は一貫して共有できるはずの「信条」として主張したのだ。

それは一年後の自決への序章だととればいいのかもしれない。

私は諸君の熱情は信じます。他のものは一切信じないとしても、これだけは信じる

そこでこの三島の締めの一言には、会場は沈黙する。

この熱を無駄にはしない、とは三島由紀夫の懐の大きさだと思ったが、

同時に、あらかじめ用意されていた帰結にも思える。

そして、なごやかに「共闘」を拒否して場を去ってゆく姿は、

まさに舞台を終える千両役者のそれだ。

では、三島が信じたものはなんだったのか?

それは、国家でも天皇でもない。

もっと深い次元で、彼が本当に信じていたのは、

みかけだおしの「愛国心」を嫌う、

「世界を変える熱情」そのものだったように思えてくる。

そのために、国家すら劇場化させるのを恐れない姿勢。

むしろ、その象徴たる天皇というアイコンをもって、

自らの劇空間を守ろうとしたようにも思える。

そこには澁澤龍彦が名付けたセバスチャンコンプレックス、

つまりは殉教への意思、

その興奮が静かに感じられるかもしれない。

その信心の到達点が、討論からちょうど一年後の自決という、

彼にとって、最も美しい形式でもって日本中に示したのではなかったか?

一方で、芥正彦ら、全共闘側の若者たちが信じていたのは、

「構造としての社会変革」であり「変革としての反米意識」だったはずだ。

だからこそ彼らは、天皇制を象徴としてではなく、

階級装置として捉え、打倒の対象にさえ据えたのだと。

その差異は、実のところ大きな隔たりはなかったように思う。

まったく噛み合わないような二つの世界の前で

議論という形式で衝突したとき、そこに本当の“ドラマ”が生まれるのだと。

我々はもう一度その辺りを見つめなければならない時期に来ている。

それが50年の月日の重みだ。

とはいえ、これはけして思想の勝敗を決する場所ではない。

信じるものが交わらないことを確認するための、形式美の劇場にすぎない。

論理はすれ違い、美学は理解されず、観念は解体され、

それでも、確かに熱があったことだけがそこに感じられる。

三島はその熱を、ただ一つ信じた。

少なくとも、信じようとして、自ら面白がってみせたのだ。

見届けたものには、所詮、拍手か、嘲笑か、それとも黙祷ぐらいしかなく、

「私は諸君の熱情は信じます」という三島の言葉を

どう受け止めるかは、この時点では少なくとも自由のうちにあった。

このドキュメンタリーは、そんな彼の“最終講義”であり、“最終出演”として、

そのすべてが、三島由紀夫の想定内として受け止めるのが可能な記録である。

ここには革命の一歩手前の静けさともいうべき、落ち着きがある。

それこそが僕にとっての三島像そのものだ。

天皇、という言葉が三島の口から何度も出てくるが、

しかしその実態は、制度でも現人神でもなく、

三島自身が創作した〈永遠〉への回路のスイッチだったようにみえる。

そんな風に思えてくるのは、『英霊の聲』や『憂国』、そして『豊饒の海』といった

一連の作品にも繰り返し描かれることであり、特筆すべきことではない。

天皇とは、「自らの存在を証明する符号」だったからだ。

国家あっての三島であって、それを隠れ蓑とはいいたくはない。

それゆえに三島はそこから“美しい死”の覚悟をもって

殉教者セバスチャンとして、みごとに散っていけたのだろう。

その思いがすでに、ここに懐胎していたのをみて、

なるほど、と思う今日この頃である。

David Bowie – Cracked Actor (Live at Hammersmith Odeon, London 1973)

ここにもステージの熱狂、その前の静かな高鳴りが記録された映像をみることができる。三島由紀夫とデヴィッド・ボウイ。この偉大なるパフォーマーたちの影は、どこかで共鳴し、重なる瞬間がある。「Cracked Actor」でボウイが見せたのは、ステージ上で己の虚像を演じつづけ、光と影のあいだで崩壊していく俳優の姿である。虚構を生き、虚構に飲み込まれるその姿には、三島の晩年と響き合う何か、純粋で熱狂的で一途な思いに溢れている。自身の伝説に固執した男(I’m stuff on my legend)、このボウイの声が、三島事件のエンディングテーマのように被ってくるのだ。偉大な文学者でありながらも、昭和という時代に、三島由紀夫という役を演じきった、唯一無二のパフォーマーだったのに対し、ボウイは、そんな三島由紀夫に大いに敬意を持って、自らの姿をどこかで重ねて見ていたのかもしれない。妖しいメイクと出火吐暴威と書かれた三宅一生の衣装に身を包むロックンロールスター、一方は、大和魂と鍛えた肉体美で持って知性を武装した三島。両雄が時空を超えて並ぶ“最後のショウタイム”を称えるのは、この大いなる国家の前に、たじろがず、ぶれず、果敢に挑んで見せた一世一代の演者の生き様そのものなのだ。

コメントを残す