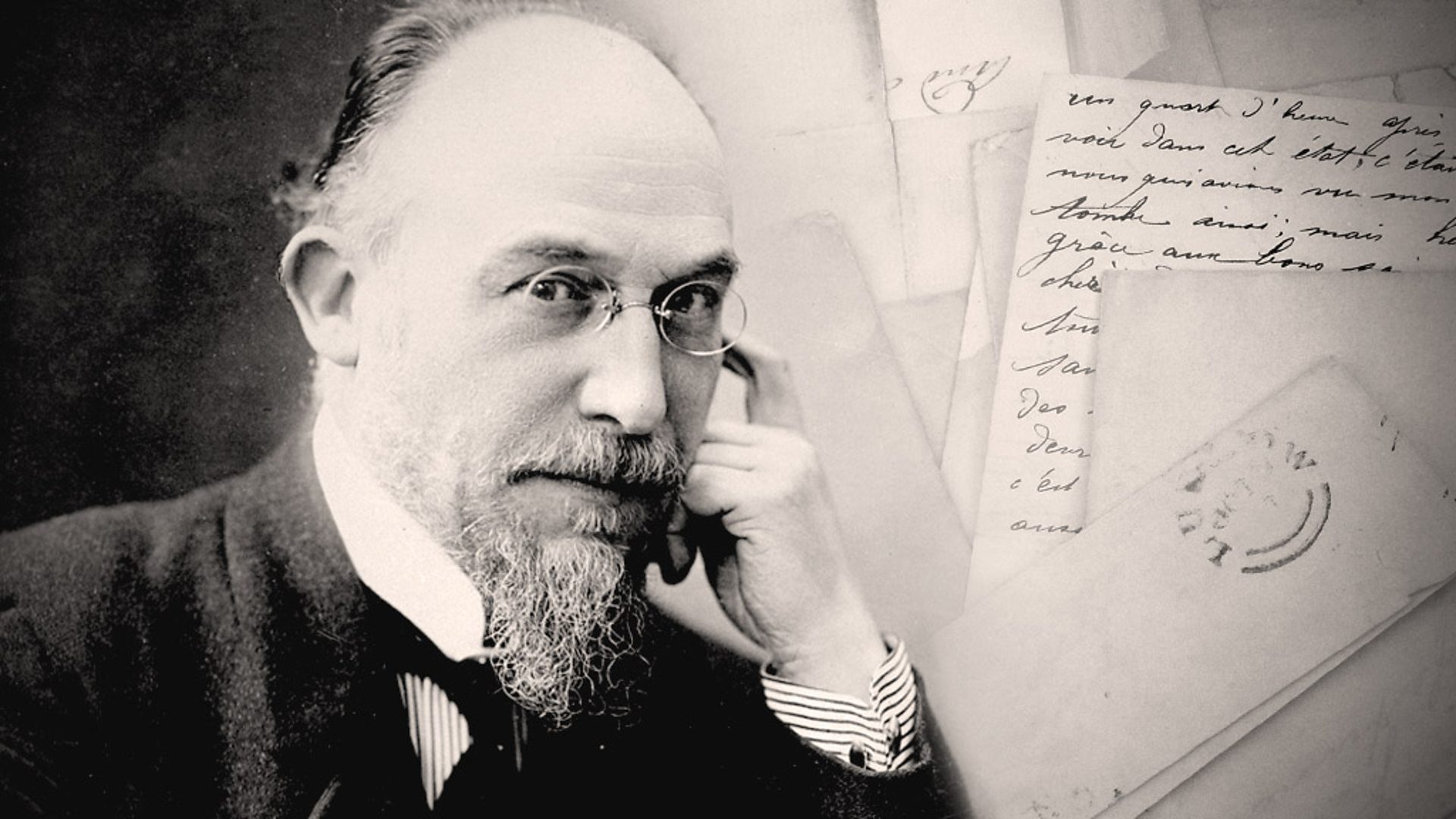

梨の形をした音楽家

エリック・サティという作曲家については

名曲「ジムノペディ」が世に知られてからは

なかにはロマンティックで崇高な作曲家として

認識されている人がいるかもしれないが、

生前は仲間内以外に、ほとんど知られてはいなかったし

不遇な一生を終えた人物である。

おかげでどこか風変わりな人として、その逸話が一人歩きするような

そんな異端の作曲家なのである。

「オーベルジュ・デュ・クル」というモンマルトルのキャバレーまで歩いて通い、

日夜、生計のためにピアノを弾いていたのだが、

アルクイユの自宅からは、優に2、3時間はかかる距離だというのに

その容貌、金の鼻メガネ、山高帽にあの山羊のような顎髭を蓄えた人物が

深夜、疲れて、とぼとぼ歩いて帰ってくる姿を想像すると

なんだか哀愁すらこみ上げてくる。

しかも、サティはポケットに暴漢用にハンマーを隠しもっていたという。

今なら警官に呼び止められ、職質間違いなしである。

のちに薔薇十字軍の専属作曲家になるぐらいだし、

神秘思想にも傾倒するぐらいだから、

アパートに蚊が発生したからというんで

それらを「フリーメイソンの回し者」だと

逐次撃退していた話を聴いても、さほど驚くには値しないのだが、

最後まで、自宅には誰一人入れなかったとか、

サティの唯一の恋愛事情が、あのユトリロの母親だった

シュザンヌ・ヴァラドンだったことや、

かと思えば、地域活動にも熱心な一面があり、

子供たちや一般市民に向けて、様々な催しにも力を入れるような人物で

市から文化勲章までもらっている、なんともつかみどころのない人なのだから、

やはり、ヘンな音楽家だというレッテルは

あながち的外れでもないのであろう。

そんなエリック・サティが世を去ってから百年。

いまでは凡庸な芸術家のほうが生きにくいこの時代、

といっていいのかどうかはわからないが、

本質を知る玄人たちにこぞって愛されたともいうべき、この天の邪鬼が

アルクイユの墓場の草むらで、密かに微笑んでいるかもしれない。

とはいえ、この事実をあたかも祝祭的に盛り上げよう、

なんて奇特な人間が、はたしてどのぐらいいるのだろうか?

そう、少なくともここにも、ひとりいるわけだが、

ご安心あれ、エリック・アルフレッド・レスリー・サティ殿。

ぼくはそんなあなたの味方ですぞ!

そもそもが、当時は奇特な作曲家、風変わりで変人と呼ばれていた

20世紀初頭のこの数奇な作曲家について、

ぼくができることといえば、少なくとも彼の音楽を

いかにも高尚なものとして語ることではない。

せいぜい、その諧謔精神を煽って、

サティ的なものの本質に触れ、讃え伝えることぐらいである。

その方がきっとアルクイユの老紳士は喜んだにちがないのだ。

とまれ、彼の名をメジャーに押し上げた「ジムノペディ」の

淡く静謐な響きにかけても、サティは偉大な作曲家なのであった。

だが、サティを「ジムノペディ」の人としてだけ語ってしまうのは、

あまりにも平板すぎるし、芸がない。

パリのカフェに坐し、キャバレーのピアノを叩きながら、

いつも同じ灰色のスーツに身を包み、貧困と孤独にまみれつつも、

常に芸術の前線にいた異端の芸術家、そんなサティの実像の方に

ぼくはよほどそそられるのだ。

彼は「音楽家/作曲家」という肩書きに収まりきらない。

むしろ音楽を媒介に、詩と美術と文学とを行き来し、

20世紀芸術の風景を切り開いた“境界の人”であった。

そのユーモアと諧謔精神を知れば

今日の私たちは、素直に親近感をいだくだろう。

だからこそ、今こそサティを聴くべし、とはいわない、

サティこそは“読まれうるべき”人物なのだ。

そんな思いを込めて、この雑文を書いている。

19世紀末から20世紀初頭のパリにあって、

音楽界から無視された存在であったサティ。

「ジムノペディ」や「グノシエンヌ」を発表しても、

当時はほぼ称賛など浴びることはなく、

しばしば、風変わりな無名の音楽家として扱われていた。

パリ郊外の粗末なアパートで暮らし、

カフェやキャバレーでピアノを弾き、赤貧にあえぐ日々。

奇行や風変わりな習慣ばかりが取り沙汰され、

芸術家としての真価が、生前にはほとんど認められなかったのは

今となっては逆説的名誉である。

が、かえすがえすも、時代が違っていたと言うほかない。

しかし、その孤独の陰で、彼が発想した家具の音楽のコンセプトは

今日のミュージックコンクレートをはじめ、

環境音楽、アンビエント、BGMを総じて、

ジャンルの理念を半世紀以上先取りした発想であった。

「ヴェクサシオン」という曲では、ワンフレーズを840回繰り返すという

究極のミニマルミュージックとしての指示を与え、

ひたすら、その陰湿な音階が繰り返される。

ちなみにぼくはYOU TUBEやサブスクのない時代、

そのレコードを買って、針を落とした。

今も保管しているが、一度聞いたかどうかである。

ここでは、音楽は必ずしも主役でなくてよいのだ。

つまり、文字通り家具のように、光や空気のように生活に溶け込み、

背景として人間を包み込むものだということが提唱されている音楽を前に、

ジョン・ケージがサティを「20世紀最大の発見」と呼ぶのも無理はなく、

とうてい凡人が考え出す音楽ではないのだと理解できる。

社会からは無視されても、同時代の芸術家たちは

そんなサティの存在を見逃さなかった。

ドビュッシーは彼の才能を高く評価し、生涯付き合いを深め、

「ジムノペディ」をオーケストレーション化して広めた人だ。

ラヴェルもまたサティを敬愛し、のちの六人組、

ミヨー、プーランク、オネゲルら若き作曲家たちは、

ドイツ・ロマン派の重厚さに抗する軽やかで新しいフランス音楽の理想を

先人サティに見出したのだった。

さらに、ツァラやピカビア、マン・レイといったダダイストはもちろん、

棺の設計にも関与したというブランクーシとは仲が良かった。

慧眼の詩人コクトーをはじめ、時代を嗅ぎ分ける前衛芸術家たちが

こぞってサティの周囲に集まっていた。

彼は中心人物ではなく、むしろ周縁にいたのだが、

そこから放たれる皮肉と独創こそが、彼を時代の核に押し上げたのである。

その最たる成果こそが、1917年、バレエ・リュスのために上演された《パレード》で

サティの名を20世紀芸術史に刻む決定的な瞬間となった。

台本はコクトー、美術はピカソ、振付はマシーン、そして音楽はサティ。

なんとも豪華ラインナップである。

第一次世界大戦下のパリで行われたこの公演は、

芸術のジャンルを越境させる壮大な実験だった。

サティの音楽にはタイプライターやサイレン、拳銃の音といった

ノイズが組み込まれ、いわゆるコラージュミュージックの先鞭となり、

ピカソの舞台装置はキュビスムを具現化し、

ダンサーは幾何学的な衣装に身を包んで踊った。

観客は罵声と喝采を入り混ぜ、劇場は大混乱。

だがそれこそが、20世紀芸術の胎動であった。

この《パレード》は、音楽・美術・文学・舞踊が

同等に交わる総合芸術の宣言であり、

同時にダダやシュルレアリスム、そして今日的ハプニングや

パフォーマンス・アートの萌芽を告げる未来への鐘でもあった。

なかでも、サティを語るうえで忘れてはならないのは、その言葉のセンスである。

曲名をざっと見渡すだけでもその片鱗は窺えるだろう。

「干からびた胎児」「犬のためのぶよぶよした前奏曲」

はたまた「梨の形をした三つの小品」など、

これら奇抜なタイトルは、音楽にナンセンスの衣をまとわせた。

譜面にも「青ざめた司祭のように」「歯痛のうぐいすのように」といった

シュールな指示を書き込むぐらいだから、

演奏者を困惑させながらも、いかにもサティらしい詩的な余韻を漂よわせている。

とはいえ、これは単なる冗談ではない。

芸術を高尚なものとする価値観への挑発であり、

言葉と音楽を横断する詩的実験でもあったのだ。

サティはまた、自分の署名をロゴのようにデザインし、

ちょっとしたイラストを描くこともあった。

その多面的な表現は、音楽家にとどまらず“芸術家サティ”を印象づける。

こうしてみると、サティの前衛性は、単に珍奇な発想にとどまらない。

ただ誰よりも早く生まれすぎたのだと思う。

百年の歳月を経てなお、サティの音が古びないことがその証だ。

むしろ今の時代にこそ響く先見性があるのはいうまでもない。

効率や正統を重んじる社会にあって、むしろ今注目すべきは

サティのナンセンス、軽やかさ、ユーモアである。

われわれの硬直した感覚をほぐしてくれるその諧謔精神である。

その異端性を愛さずにはいられない。

サティはは大衆に無視され、社会から疎外され、異端児として扱われたが

その孤独の中から、未来の芸術が芽吹いたのはまぎれもない事実であり、

音楽家というより、生きることそのものから滲む空気を

芸術に変えた人だったのかもしれない。

ここにサティの残された言葉を編集した本がある。

サティは書簡を残し、そして文をしたため、

『健忘症患者の回想録』として知られる、詩や戯曲のようなモノも残している。

そして、現在『卵のように軽やかに』とは、いかにもサティらしい、

なんとも素敵なタイトルがついて出版されている。

こうしたサティの残した言葉は、今も私たちを揺さぶる。

かたぐるしい哲学書でもないし、内容は散文調の書き散らしだ。

とはいえ、ムッシュ・サティ殿。

異端児が気まぐれにこめた言葉への愛は、百年を越えてなお、

消えることなく、ぼくら変人好きの耳にはちゃんと届いているからご安心を。

Satie, sois éternel!

サティよ、永遠なれ!

サティ:梨の形の三つの小品 / 高橋 悠治, プラネス 1979

サティの曲のなかで、一曲選べといわれたら、ぼくは即答でこの《梨の形をした三つの小品》を選ぶ。「梨のカタチ」というタイトルに惹かれるのもあるが、なによりドラマッチックな展開は、ときにミスティフィカシオンな響きと、ときに軽妙な空気を

併せ持って漂わせており、まるで、アトラクションのように、激しく情緒を揺さぶられるだろう。サティ賛歌への肯定感を、よりいっそう募らせてくれるはずだ。1903年に書かれたこの曲は、ドビュッシーから「形式感に乏しい」と揶揄されたことへの返答として生まれたのだという。三つと言いながら、実際には七曲から成るピアノ連弾曲になっている。タイトルの「梨(poire)」には「間抜け」という俗語的な意味も含まれており、自己風刺とサティらしい皮肉が込められている。音楽は、まるで「形式」とは何かをあざ笑うかのように、短い断片が連なり、古典的な形式に従わない雰囲気がある。ここには、サティの批評精神と反逆の微笑が格調高く刻まれているといえるだろう。

高橋 悠治(ピアノ) アラン・プラネス(ピアノ)13-14 Nov.1979 録音:荒川区民会館

はじめ方 Manière de commencement

そのつづき Prolongation du même

I.(ゆっくり)Lentement

II.(軽快に)Enlevé — De moitié — Premier temps

III.(動物的に)Brutal — Modéré — Au temps

おまけ En plus (Calme)

もう一言 Redite (Dans le lent)

Pièces pour piano à quatre mains 四手のためのピアノ作品

数多くいるサティの演奏のなかで、ぼくがもっとも好きで敬愛する高橋悠治の演奏をあえて選んだ。高橋悠治といえば、坂本龍一も敬愛し、その影響下でサティを解釈していたように思うし、なにより、どこかに、日本的なものを感じるのは気のせいだろうか? ちなみに、僕自身、1番好きな果物はとわれれば「梨」と答える。が、その味は「二十一世紀梨」をはじめとする日本の丸い梨に軍配を上げる。間違ってもラフランスのような西洋梨を支持しない。つまりは“用なし”なのだ。

コメントを残す